Bildcredit und Bildrechte: Carlos Fairbairn

Beschreibung: Ein Vulkangipfel, der von Begleitgalaxien der Milchstraße flankiert wird, erhebt sich von diesem zerklüfteten Horizont. Die südliche Nachthimmelslandschaft blickt Richtung Süden über die Lagune Lejía und den Altiplano der Región de Antofagasta im Norden Chiles.

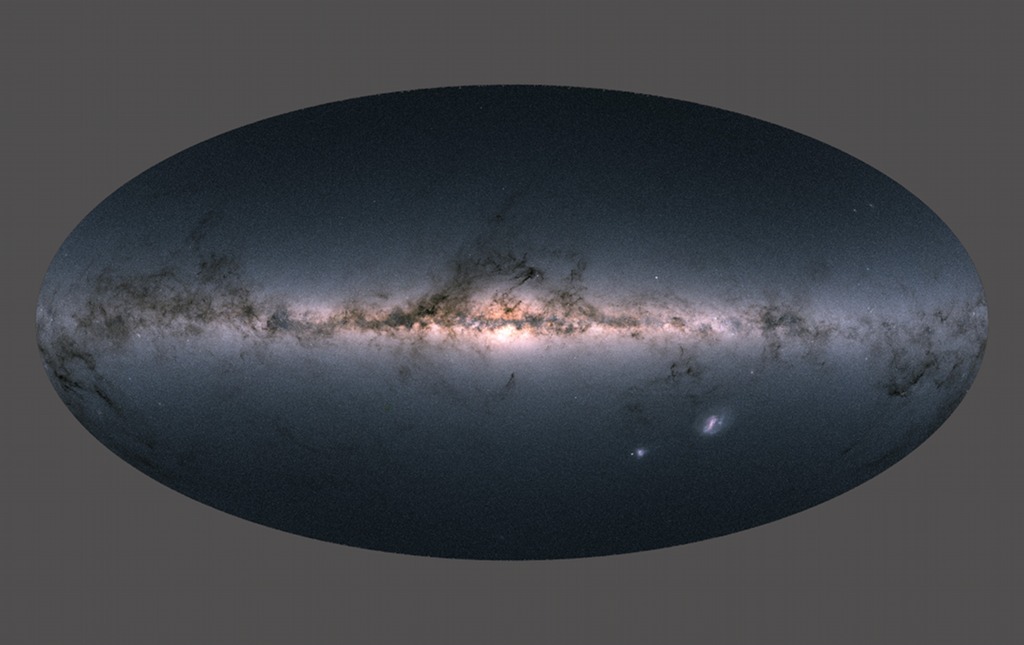

Die Große (rechts) und die Kleine Magellansche Wolke erweitern den Blick in den extragalaktischen Raum, sie sind nach dem portugiesischen Entdecker Ferdinand Magellan benannt, dem Leiter der ersten Erdumrundung im 16. Jahrhundert. Die größere Wolke liegt ungefähr 180.000 Lichtjahre und die kleinere 210.000 Lichtjahre hinter dem Berggipfel. Links neben der Kleinen Magellanschen Wolke leuchtet 47 Tucanae wie ein heller Stern und spiegelt sich in dieser sternklaren Nacht im seichten Wasser. 47 Tucanae ist ein ungefähr 13.000 Lichtjahre entfernter Kugelsternhaufen, der durch den Hof der Milchstraße wandert.