Bildcredit und Bildrechte: Babak Tafreshi (TWAN)

Die Henbury-Krater liegen im australischen Nordterritorium auf der Erde. Sie sind mehr als 4000 Jahre alt. Es sind die Narben eines Einschlags. Als ein urzeitlicher Meteorit in Dutzende Teile zerbrach, schlug das größte Stück einen 180 Meter großen Krater. Seine verwitterten Wände und der Boden im Vordergrund sind beleuchtet.

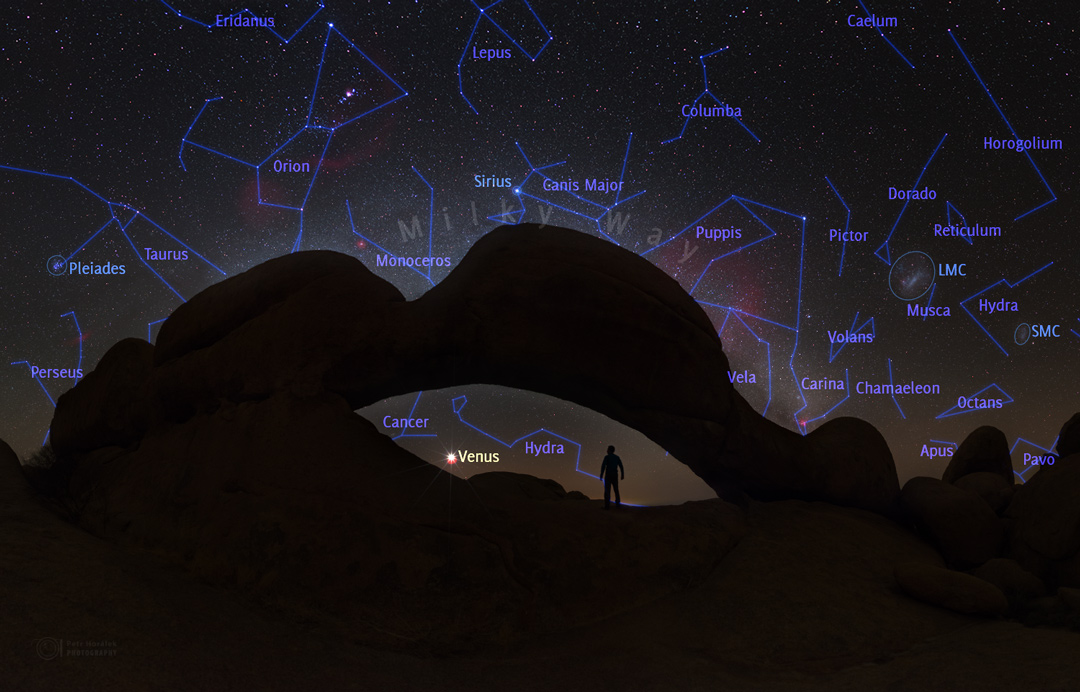

Das senkrechte Panorama zeigt die Nachtlandschaft der Südhalbkugel. Es folgt der prächtigen Milchstraße, die vom Horizont aufsteigt. Ihre dichten zentralen Sternenfelder sind von undurchsichtigen Staubwolken zerteilt. Wenn man die galaktische Ebene entlangblickt, trifft man auf Alpha und Beta Centauri und die Sterne, die das Kreuz des Südens bilden.

Die Kleine Magellansche Wolke, ein Begleiter der Milchstraße, wurde am atemberaubend dunklen Himmel der Region fotografiert. Sie ist die helle Galaxie links. Das Leuchten, das man am Horizont erkennt, stammt nicht vom Licht einer nahen Stadt. Es ist die Große Magellansche Wolke, die gerade aufgeht.