Bildcredit: Solar Dynamics Observatory, NASA

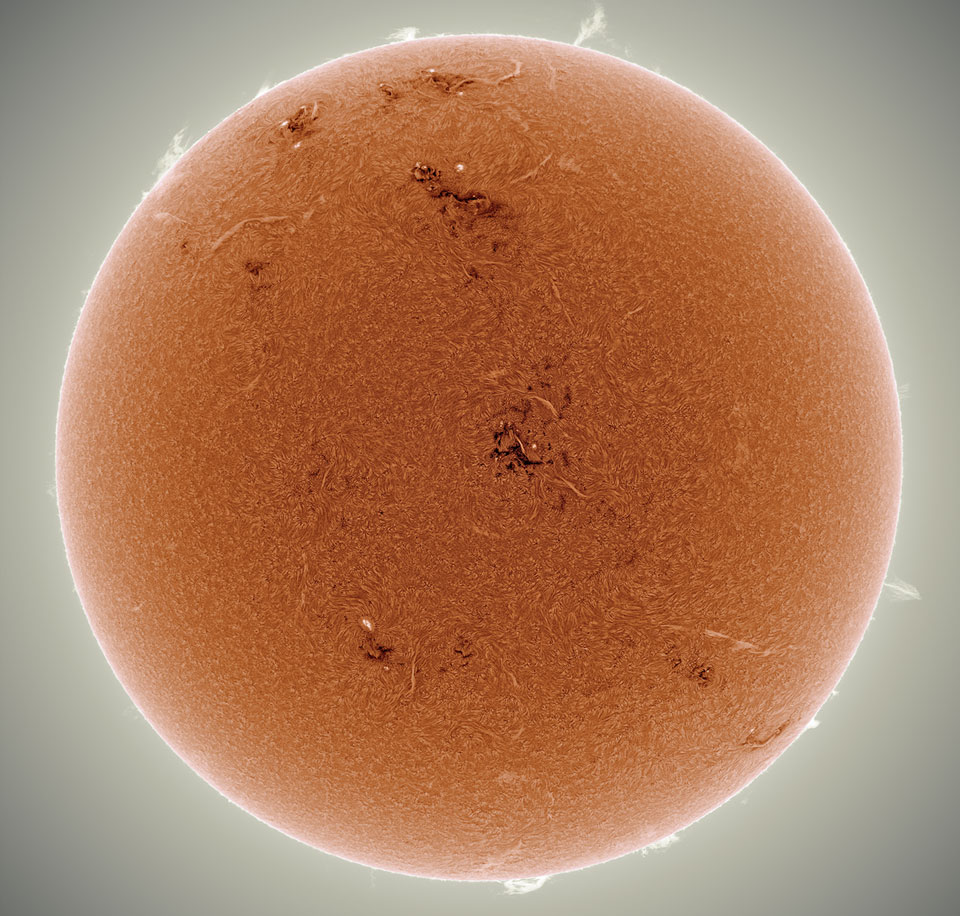

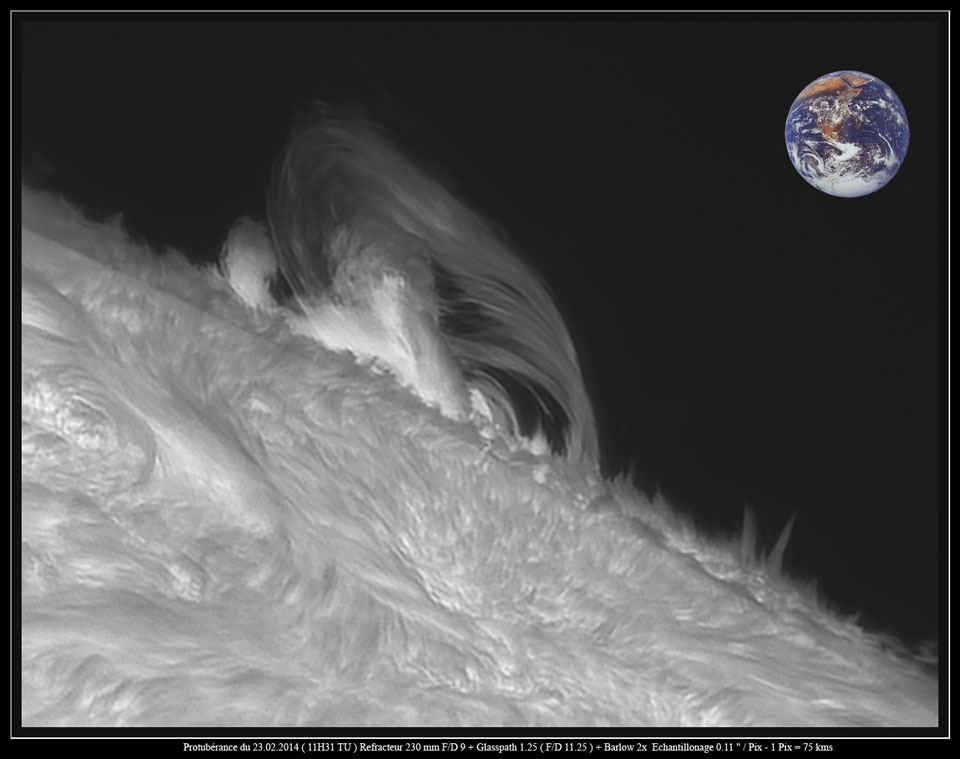

Eine der größten Sonnenfleckengruppen der letzten Jahre zieht derzeit über die Sonne. Es ist die Aktive Region 2192. Sie stieß bereits eine mächtige Sonneneruption aus und besitzt das Potenzial, noch weitere zu erzeugen.

Dieses Video wurde gestern aufgenommen. Es ist ein Zeitrafferfilm von 48 Stunden, der die Sonne im sichtbaren Licht und im UV-Licht zeigt. Die Sonnenfleckengruppe AR 2192 rotiert von links ins Bild. Sie ist ähnlich groß wie Jupiter und knistert förmlich vor magnetischer Energie.

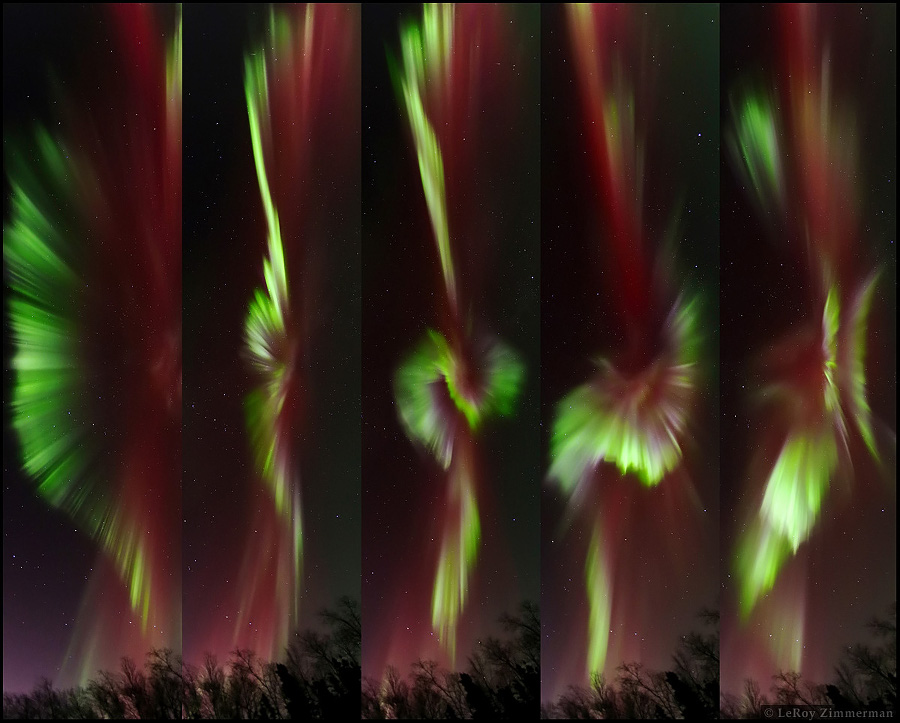

Die aktive Sonne verursachte in den letzten Tagen einige spektakuläre Polarlichter. Sie können wegen der energiereichen Teilchen von AR 2192 noch die nächste Woche andauern. Morgen sieht die Sonne aus einem weiteren Grund ungewöhnlich aus: Vor Sonnenuntergang ist in großen Teilen Nordamerikas eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.