Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, Weltraumteleskop Spitzer

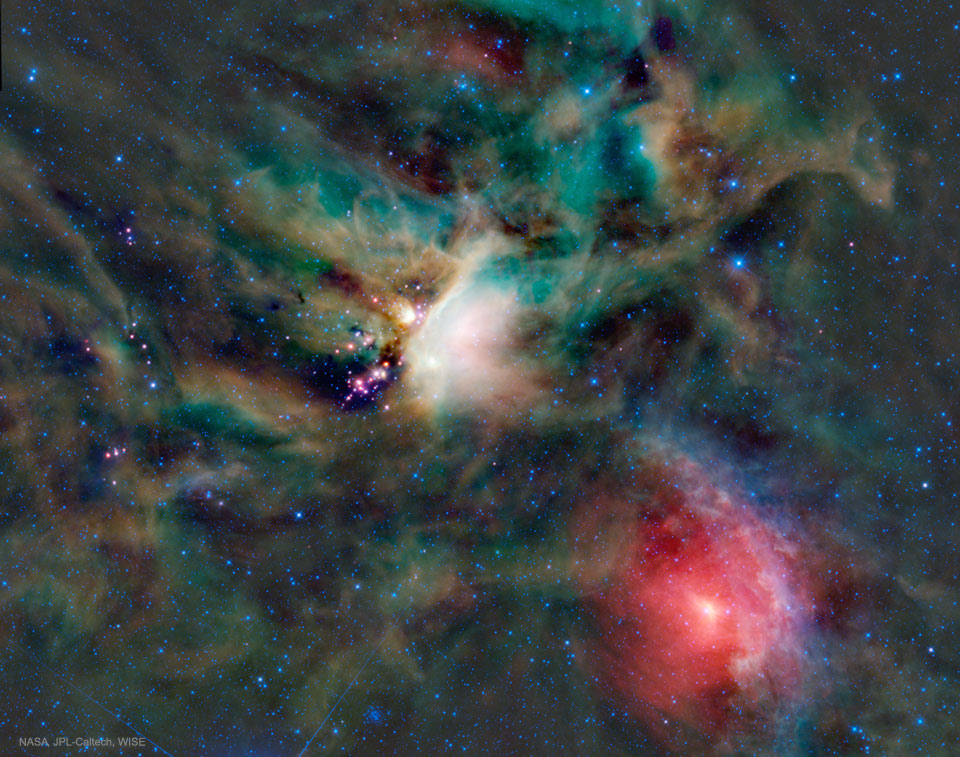

Beschreibung: Wie ein Schiff, das durch kosmische Meere pflügt, erzeugt der Ausreißerstern Zeta Ophiuchi eine interstellare Bugwelle oder Kopfwelle, die auf diesem faszinierenden Infrarotporträt zu sehen ist.

Der bläuliche Zeta Oph ist ungefähr 20-mal massereicher als die Sonne. Auf dieser Falschfarbenansicht liegt er nahe der Bildmitte und wandert mit 24 Kilometern pro Sekunde nach links. Sein starker Sternwind weht ihm voraus, er komprimiert und erhitzt das staubige interstellare Material und formt die gekrümmte Stoßfront.

Was brachte diesen Stern in Bewegung? Zeta Oph gehörte wahrscheinlich einst zu einem Doppelsternsystem, sein Begleitstern war massereicher und daher kurzlebiger. Als der Begleiter als Supernova explodierte und dabei schlagartig Masse verlor, wurde Zeta Oph aus dem System geschleudert.

Zeta Oph ist ungefähr 460 Lichtjahre entfernt und leuchtet 65.000-mal heller als die Sonne. Er wäre einer der helleren Sterne am Himmel, wenn er nicht von undurchsichtigem Staub umgeben wäre. Das Bild umfasst etwa 1,5 Grad am Himmel, das entspricht in der geschätzten Entfernung von Zeta Ophiuchi 12 Lichtjahren.

Letzte Woche versetzte die NASA das Weltraumteleskop Spitzer in einen sicheren Modus und beendete damit seine 16 erfolgreichen Jahre dauernde Erforschung unseres Universums.

Aktuell: NASA beendet die Mission des Weltraumteleskops Spitzer

Zur Originalseite