Bildcredit und Lizenz: NASA, ESA, Hubble; Datenarchiv: MAST, Bearbeitung: Alexandra Nachman

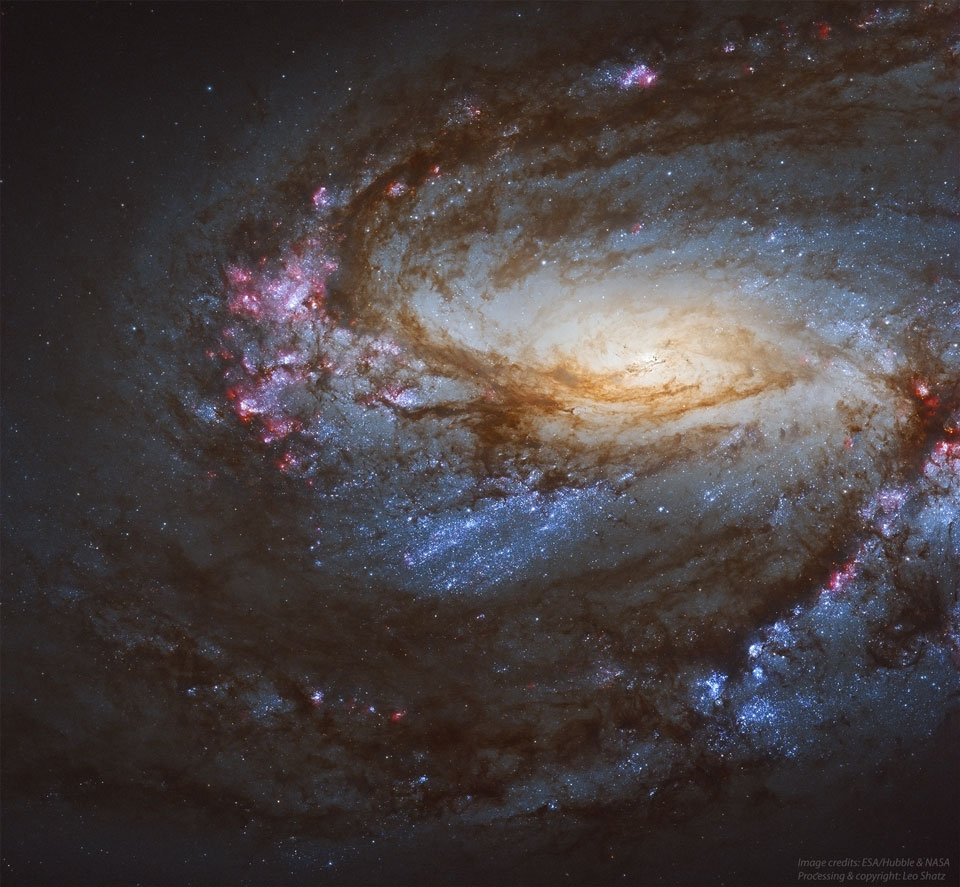

Beschreibung: Diese sternengefüllte Infrarotansicht umfasst vier Lichtjahre im Zentrum des Lagunennebels. Bilder in sichtbarem Licht zeigen das leuchtende Gas und die undurchsichtigen Staubwolken, die in der Szene markant verteilt sind. Doch dieses Infrarotbild, das aus Daten des Weltraumteleskops Hubble erstellt wurde, späht tiefer ins Zentrum der aktiven Sternbildungsregion und zeigt neu entstandene Sterne, die darin verteilt sind. Dahinter liegt ein dicht gefülltes Sternenfeld im Zentrum unserer Milchstraße.

Die Zentralregion dieses turbulenten Sternentstehungsgebietes werden vom massereichen jungen Herschel 36 geformt und mit Energie versorgt, er ist der helle Stern mitten im Sichtfeld. Herschel 36 ist eigentlich ein Mehrfachsystem aus massereichen Sternen. Der massereichste Stern im System besitzt mehr als die 30-fachen Masse der Sonne, und sein Alter beträgt weniger als eine Million Jahre. Er sollte ein stellares Alter von fünf Millionen Jahren erreichen. Im Vergleich dazu hat die Sonne ein Alter von fast fünf Milliarden Jahren, und erst in weiteren etwa 5 Milliarden Jahren wird sie sich in einen Roten Riesen verwandeln.

Der Lagunennebel ist auch als M8 bekannt und liegt etwa 4000 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schütze.