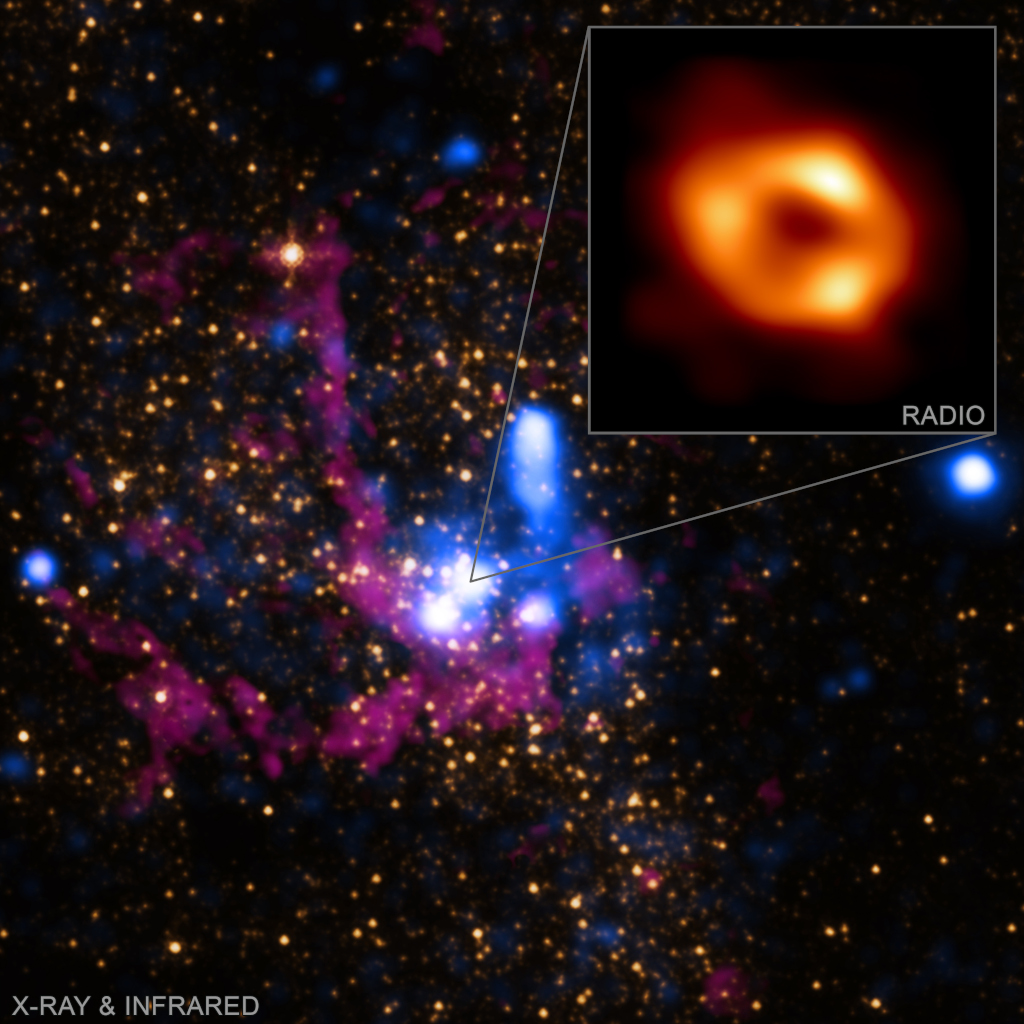

Bildcredit: Röntgen – NASA/CXC/SAO, Infrarot – NASA/HST/STScI; Einschub: Radio – Arbeitsgruppe Event Horizon Telescope

Ein Schwarzes Loch haust im Zentrum der Milchstraße. Man beobachtet, dass dort Sterne um ein sehr massereiches, kompaktes Objekt kreisen. Es wird als Sgr A* bezeichnet. Die Aussprache lautet: Sagittarius A Stern. Das Radiobild im Einschub wurde soeben veröffentlicht. Es ist der erste direkte Nachweis des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße. Das Bild entstand mit dem Event Horizon Telescope (EHT) auf der Erde.

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie sagte vorher, dass die starke Gravitation eines Schwarzen Lochs das Licht krümmt. So entsteht ein schattenartiger dunkler Bereich in der Mitte. Er ist von einer hellen, ringähnlichen Struktur umgeben. Das Schwarze Loch ist vier Millionen Sonnenmassen schwer.

Mit Weltraumteleskopen und Observatorien auf der Erde wurden begleitende Beobachtungen angestellt. Sie bieten einen umfassenderen Blick auf die dynamische Umgebung im galaktischen Zentrum und zeigen das Bild des Schwarzen Lochs, das mit dem Event Horizon Telescope aufgenommen wurde, im Zusammenhang. Das Hauptbild entstand aus Röntgendaten von Chandra und Infrarotdaten von Hubble.

Das große Bild ist etwa 7 Lichtjahre breit. Der kleine Bildeinschub vom Event Horizon Telescope zeigt nur 10 Lichtminuten im Zentrum unserer Galaxis. Wir sind etwa 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt.