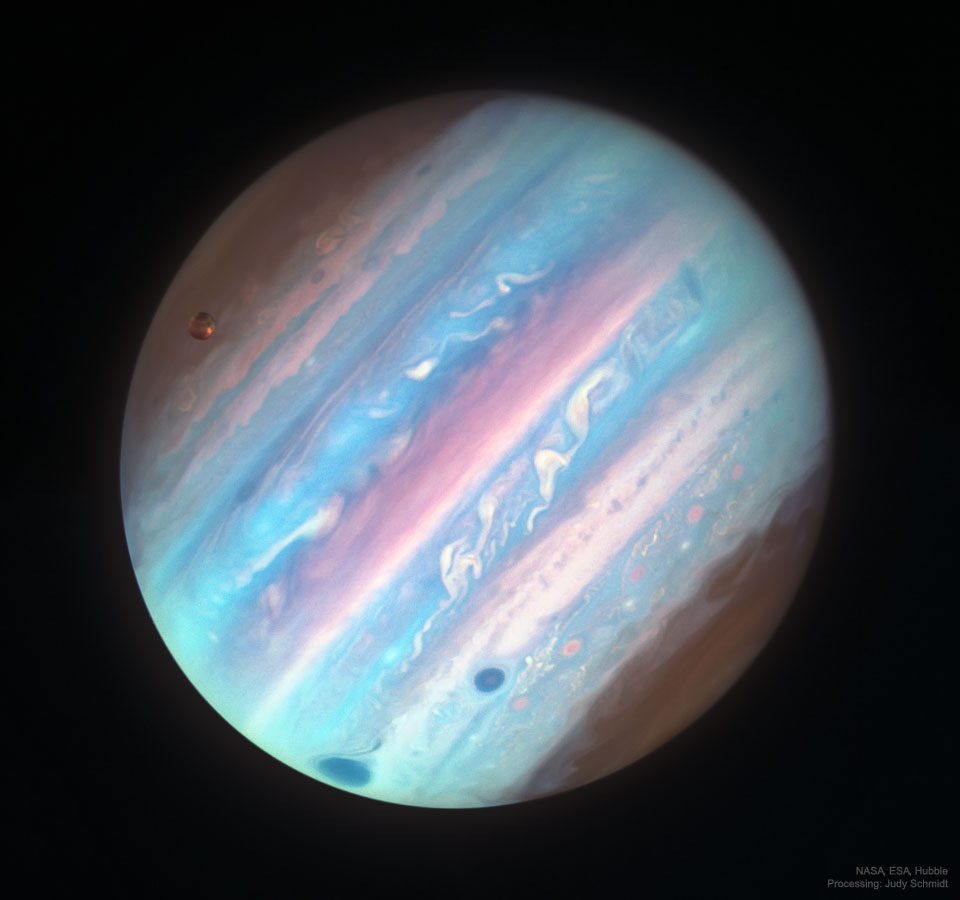

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble; Bearbeitung und Lizenz: Judy Schmidt

Wie entstand der ungewöhnliche Rote Rechtecknebel? Mitten im Nebel befindet sich ein alterndes Doppelsternsystem. Das erklärt zwar, woher der Nebel seine Energie bezieht, aber nicht seine Farben – zumindest noch nicht.

Die ungewöhnliche Form des Roten Rechtecknebels entsteht sehr wahrscheinlich durch einen ringförmigen Bereich (Torus) aus dichtem Staub. Er formt das ausströmende Material, das eigentlich kugelförmig ist, zu zwei Kegel, deren Spitzen sich berühren. Da wir seitlich auf den Staubring blicken, sehen die Kegelkanten des Nebels X-förmig aus.

In den Kegeln sieht man Strukturen, die an eine Sprossenleiter erinnern. Sie deuten darauf hin, dass das Material in Schüben ausströmt. Die Ursache für die ungewöhnlichen Farben des Nebels kann man sich derzeit noch nicht gut erklären. Man vermutet jedoch, dass sie durch Kohlenwasserstoffmoleküle entstehen. Diese könnten sogar Bausteine für organischen Leben sein.

Der Rote Rechtecknebel ist etwa 2300 Lichtjahre entfernt. Er liegt in der Nähe des Sternbilds Einhorn (Monoceros). Die Aufnahme entstand mit dem Weltraumteleskop Hubble. Das Bild wurde neu bearbeitet. Es zeigt viele schöne Details im Nebel. In einigen Millionen Jahren hat einer der beiden Zentralsterne seinen Kernbrennstoff weiter aufgebraucht. Dann erblüht der Rote Rechtecknebel wahrscheinlich zu einem planetarischen Nebel.