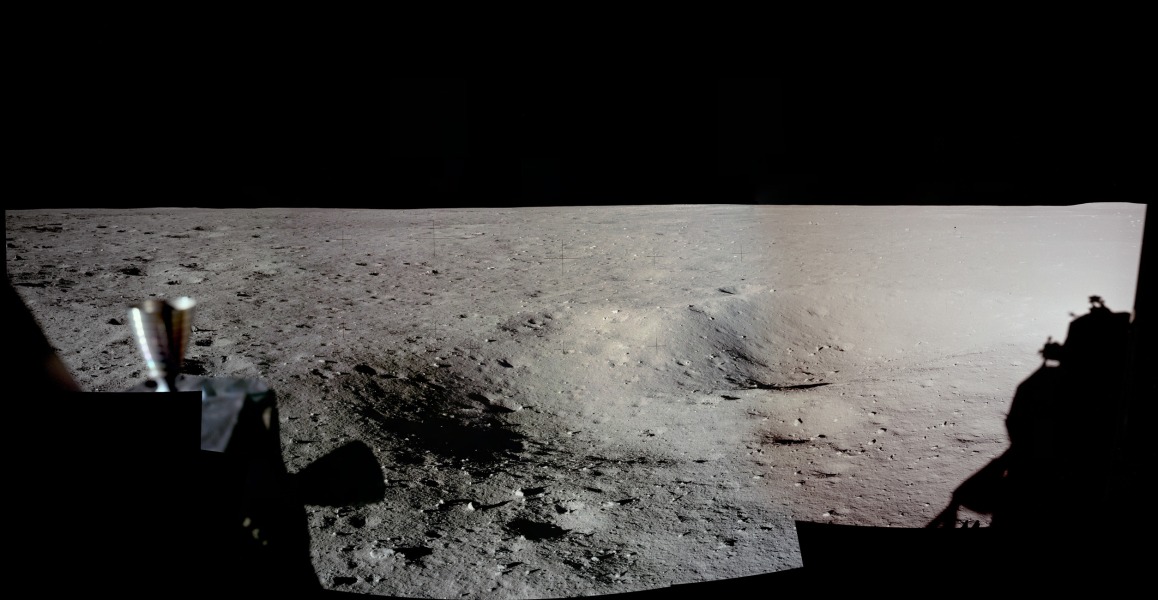

Neil Armstrong, Apollo 11, NASA

Habt ihr kürzlich ein Panorama von einer anderen Welt gesehen? Dieses Panorama entstand aus Original-Filmbildern. Sie wurden hoch aufgelöst digitalisiert. Das Bild zeigt die prächtige Einöde des Landeplatzes von Apollo 11 auf dem Mond im Meer der Ruhe.

Links (AS11-37-5449) fotografierte Neil Armstrong durch sein Fenster des Eagle das erste Bild, das je eine Person auf einer fremden Welt fotografierte. Vorne links im Süden sind die Schubdüsen. Rechts im Westen fällt der Schatten von Eagle auf den Boden. Der breite, flache Krater rechts ist etwa 12 Metern groß.

Die Bilder wurden etwa eineinhalb Stunden nach der Landung durch die Fenster der Mondlandefähre Eagle fotografiert. Das geschah noch vor dem Betreten der Mondoberfläche. Die Bilder sollten den Landeplatz dokumentieren, falls die Astronauten rasch abfliegen müssten.