Bildcredit und Bildrechte: Rabeea Alkuwari

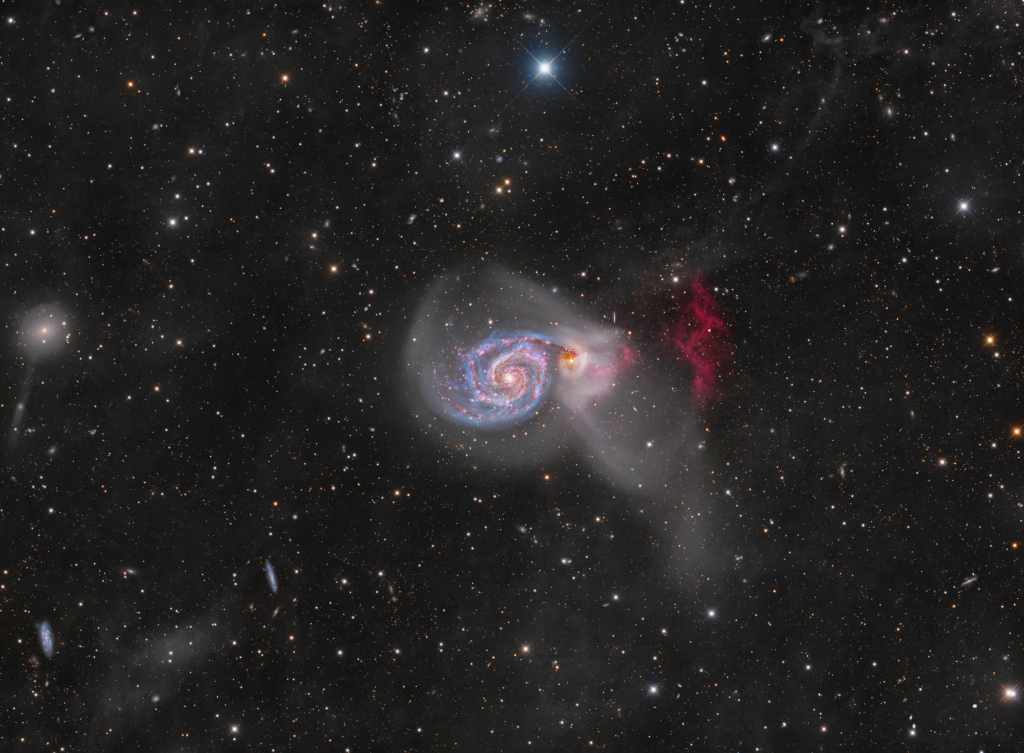

Diese beliebte Gruppe taucht am frühen Abendhimmel um die März-Tagundnachtgleiche und den Frühling auf der Nordhalbkugel auf. Die drei prächtigen Galaxien im Sternbild Löwe sind auch als Leo-Triplett bekannt. Sie versammeln sich hier in einem gemeinsamen astronomischen Sichtfeld. Selbst mit bescheidenen Teleskopen sind sie ein Publikumsmagnet. Einzeln werden sie als NGC 3628 (unten links), M66 (Mitte rechts) und M65 (oben Mitte) vorgestellt.

Alle drei sind große Spiralgalaxien, die jedoch unterschiedlich aussehen, da ihre galaktischen Scheiben in unterschiedlichen Winkeln zu unserer Sichtlinie geneigt sind. NGC 3628 ist auch als Hamburger Galaxie bekannt. Sie ist perfekt von der Seite zu sehen, mit verdeckenden Staubspuren, die ihre bauschige galaktische Ebene durchschneiden. Die Scheiben von M66 und M65 sind beide so geneigt, dass ihre Spiralstruktur sichtbar wird.

Die gravitativen Wechselwirkungen zwischen den Galaxien der Gruppe haben verräterische Spuren hinterlassen, darunter die Gezeitenschweife und die verzogene, aufgeblähte Scheibe von NGC 3628 und die ausgezogenen Spiralarme von M66. Dieser herrliche Blick auf die Region erstreckt sich über 1 Grad (zwei Vollmonde) am Himmel.

Das Bild wurde mit einem Teleskop von Sawda Natheel, Katar, auf der Erde aufgenommen. Bei der geschätzten Entfernung des Leo-Trios von 30 Millionen Lichtjahren deckt es über eine halbe Million Lichtjahre ab.