Bildcredit und Bildrechte: J. Rhoads (Arizona State U.) et al., WIYN, AURA, NOAO, NSF

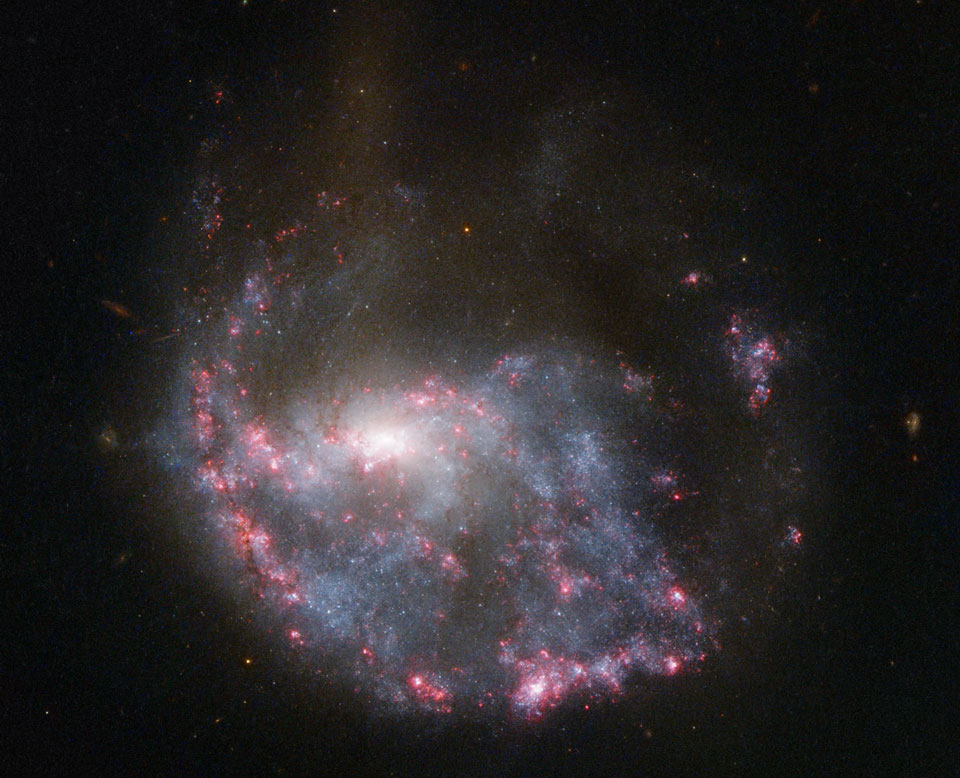

Die meisten Galaxien haben einen einzelnen Kern. Hat diese Galaxie vier? Die seltsame Antwort führt zu dem Schluss, dass der Kern der umgebenden Galaxie auf diesem Bild gar nicht zu sehen ist. Das Kleeblatt in der Mitte ist vielmehr Licht, das von einem dahinter liegenden Quasar abgestrahlt wird.

Das Gravitationsfeld der sichtbaren Vordergrundgalaxie bricht das Licht des fernen Quasars in vier Einzelbilder. Der Quasar muss genau hinter der Mitte einer massereichen Galaxie liegen, damit eine Fata Morgana wie diese entsteht. Der Effekt wird als Gravitationslinseneffekt bezeichnet. Dieser spezielle Fall wird Einsteinkreuz genannt.

Noch seltsamer ist jedoch, dass die relative Helligkeit der Bilder im Einsteinkreuz variiert. Das wird durch einen gelegentlichen zusätzlichen Mikrogravitationslinseneffekt einzelner Sterne in der Vordergrundgalaxie verursacht.