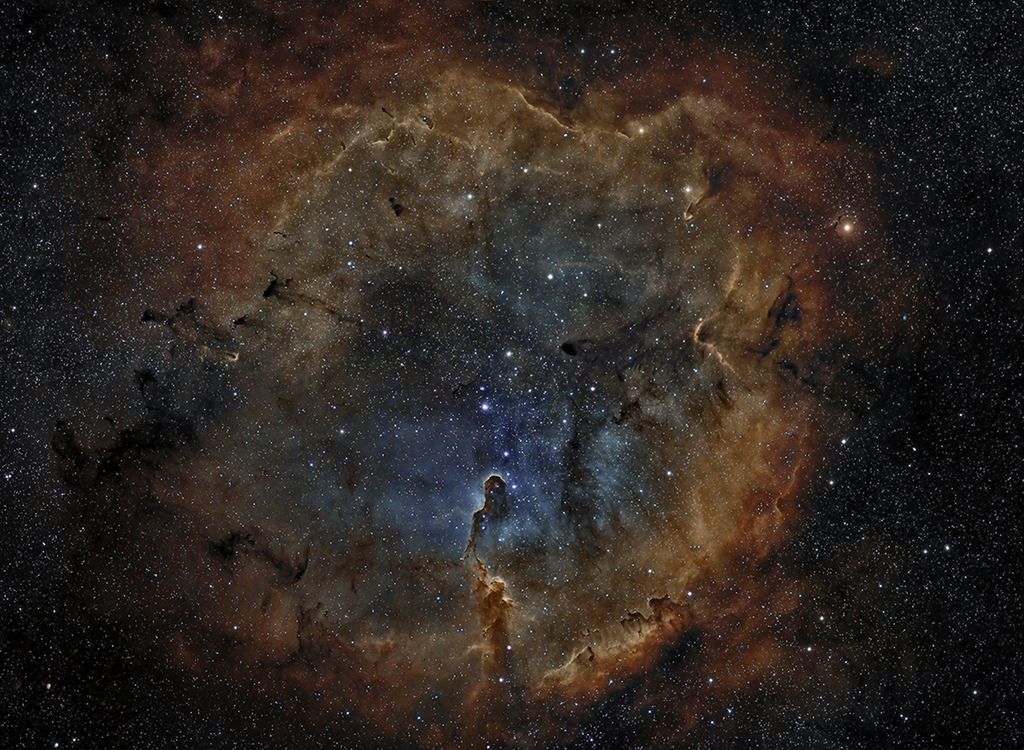

Bildcredit und Bildrechte: Peter Jenkins

Woher bekommt der Herznebel seine Energie? Der große Emissionsnebel ist als IC 1805 katalogisiert und erinnert als Ganzes an ein Herz. Die Energie für das Leuchten im Nebel stammt von Sternwinden und der Strahlung massereicher, heißer Sterne, die sich im jungen Sternhaufen Melotte 15 befinden. Sie sorgen auch für die Form der Gas- und Staubwolken.

Das detailreiche Teleskopbild kartiert das Leuchten der schmalen Emissionslinien der Atome von Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel. Sie sind im Nebel überall vorhanden. Das Sichtfeld ist am Himmel etwas breiter als zwei Grad. Es ist somit größer als vier Vollmonde nebeneinander. Das kosmische Herz schlägt im Sternbild Kassiopeia. Sie ist die stolze mythische Königin von Aithiopia.