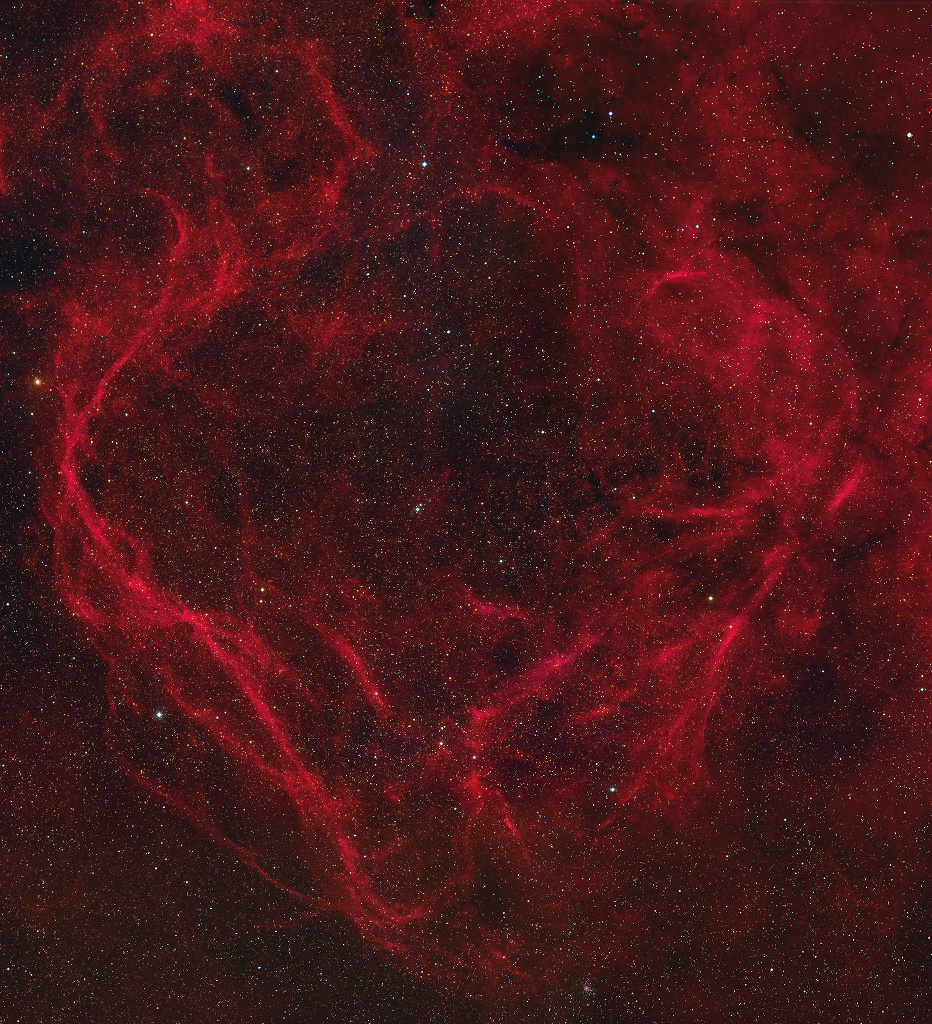

Bildcredit und Bildrechte: Andrew Campbell

Diese große kosmische Wolke ist als RCW 114 katalogisiert. Ihre Form wirkt dramatisch und gefasert. Sie liegt im südlichen Sternbild Altar. Am Himmel des Planeten Erde ist sie mehr als sieben Grad breit, das sind 14 Vollmonde nebeneinander. Trotzdem ist es schwierig, sie abzubilden. Dieses Mosaik entstand mit einem Teleskop. Dazu fotografierte man die vielsagenden rötlichen Emissionen der ionisierten Atome von Wasserstoff.

Man fand heraus, dass RCW 114 der Überrest einer Supernova ist. Das ist die finale Explosion eines massereichen Sterns. Dabei entstand eine Stoßwelle, die sich immer noch ausdehnt. Sie fegt die umgebende interstellare Materie auf. So kam es zu den langen, faserartigen Emissionen.

Nach guten Schätzungen ist die Wolke mehr als 600 Lichtjahre entfernt. Somit hat sie einem Durchmesser von etwa 100 Lichtjahren. Das Licht der Supernovaexplosion, bei der RCW 114 entstand, erreichte die Erde also vor rund 20.000 Jahren. Kürzlich erkannte man einen Pulsar – das ist ein rotierender Neutronenstern – als Überrest des kollabierten Sternkerns.