Illustrationscredit: NASA Ames, Wendy Stenzel

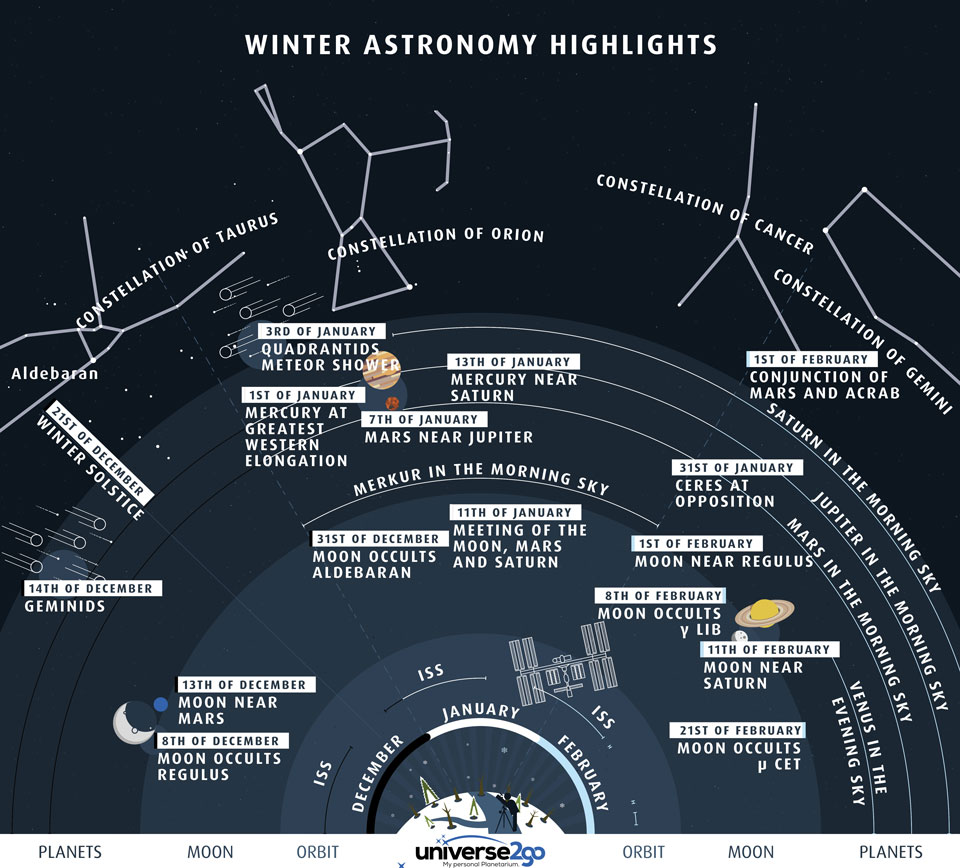

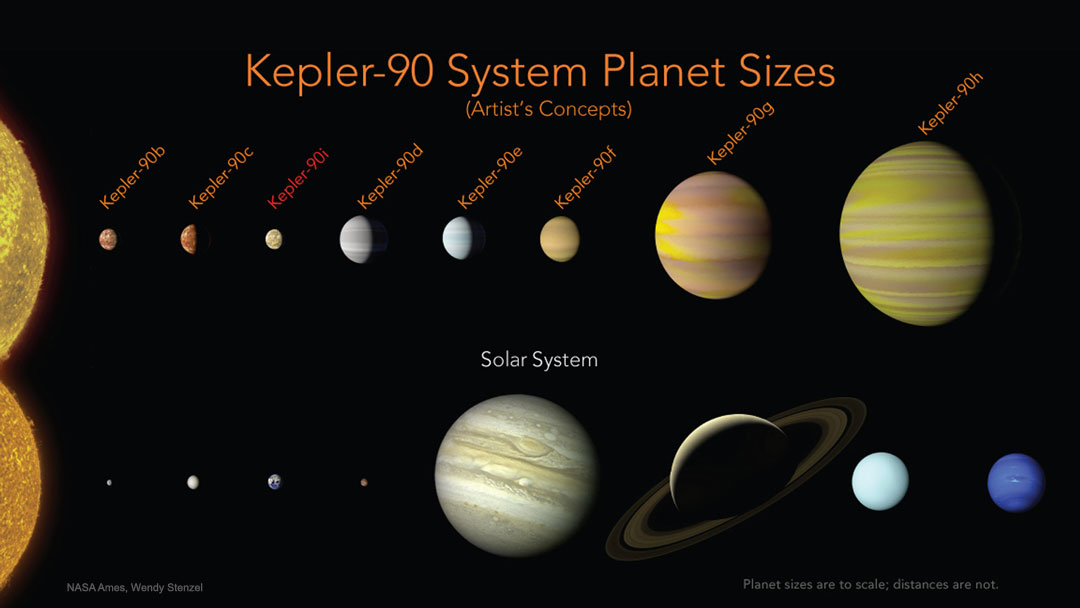

Haben andere Sterne Planetensysteme wie unseres? Ja. Kepler-90 ist so ein System. Es wurde nach dem Satelliten Kepler katalogisiert. Nun entdeckte man einen achten Planeten. Damit besitzt Kepler-90 die gleiche Zahl bekannter Planeten wie unser Sonnensystem.

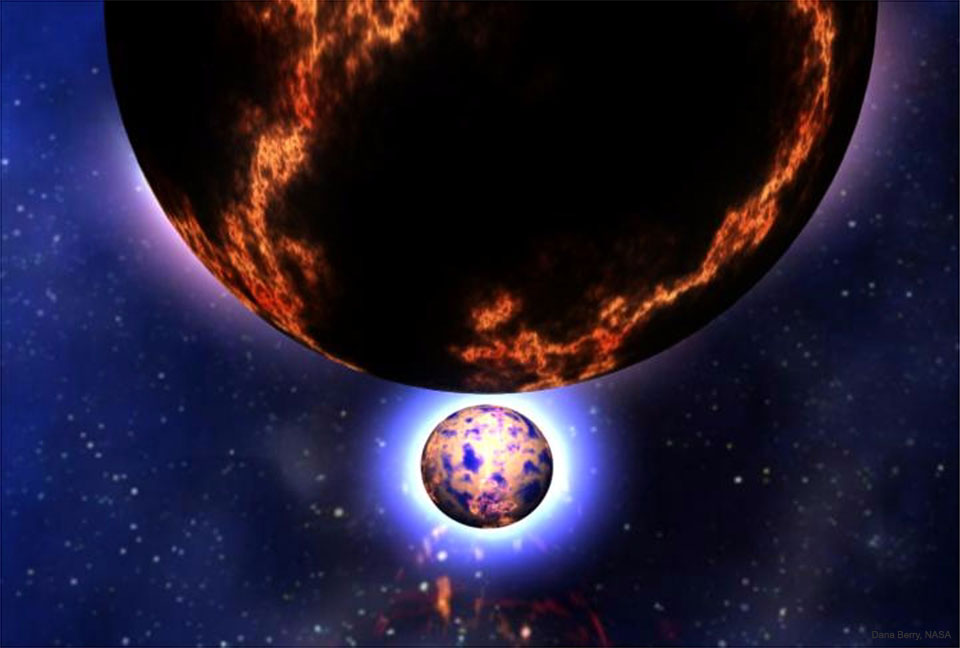

In einigen Dingen sind sich Kepler-90 und unser System ähnlich. Dazu gehören ein sonnenähnlicher G-Stern, erdähnliche Gesteinsplaneten und Planeten, die ähnlich groß sind wie Jupiter und Saturn. Zu den Unterschieden zählt, dass alle bekannten Planeten von Kepler-90 relativ eng kreisen. Sie kommen ihrem Stern näher als die Erde der Sonne. Somit sind sie vielleicht zu heiß für Leben. Doch vielleicht entdecken wir durch Beobachtungen über längere Zeiträume weiter außen kühlere Planeten.

Kepler-90 ist etwa 2500 Lichtjahre entfernt. Er ist 14 mag hell. Mit mittelgroßen Teleskopen findet man ihn im Sternbild Drache (Draco). Auch im nächsten Jahrzehnt sind Starts für Suchmissionen nach Exoplaneten geplant. Dazu gehören TESS, das JWST, WFIRST und PLATO.