Bildcredit: ESA, NASA, Hubble, M. Kornmesser

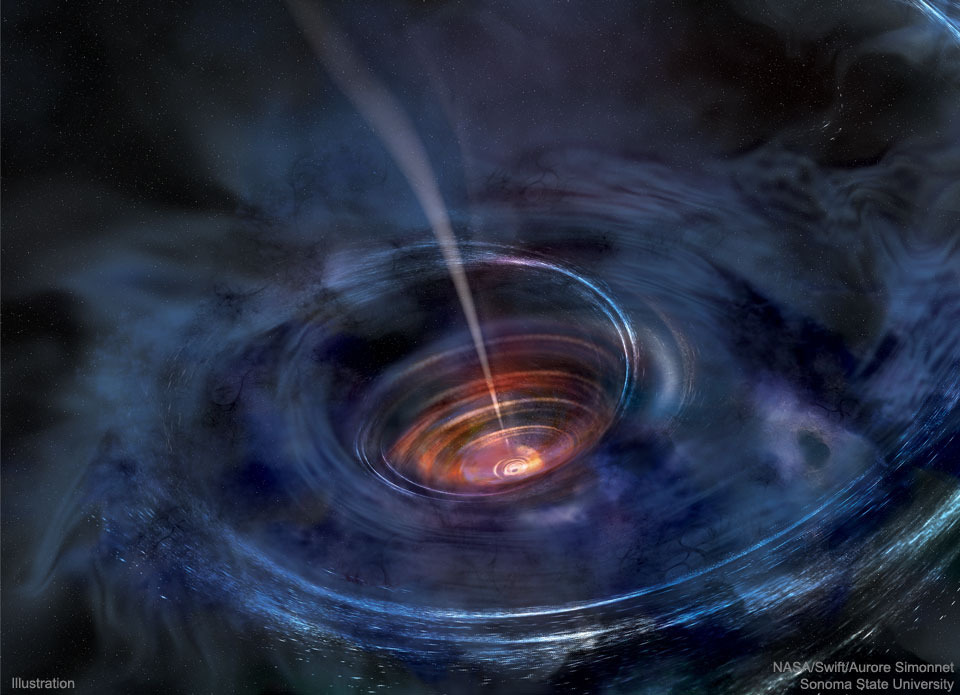

Beschreibung: Was sieht man, wenn man ein Schwarzes Loch umkreist? Viele Schwarze Löcher sind von wirbelnden Gasansammlungen umgeben, die als Akkretionsscheiben bezeichnet werden. Diese Scheiben können extrem heiß sein, und ein großer Teil des umkreisenden Gases fällt irgendwann durch den Ereignishorizont des Schwarzen Lochs – von wo es nie wieder auftaucht.

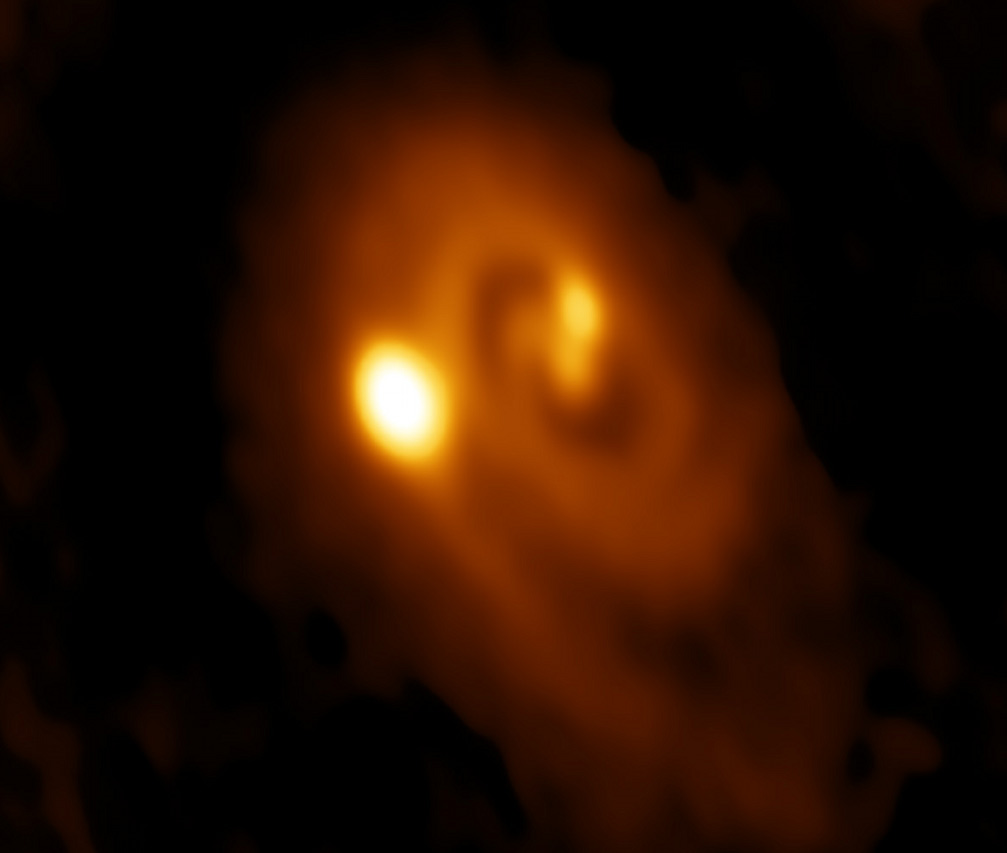

Diese Animation ist eine künstlerische Darstellung der seltsamen Scheibe, die spiralförmig um das sehr massereiche Schwarze Loch im Zentrum der Spiralgalaxie NGC 3147 wirbelt. Gas am inneren Rand dieser Scheibe kommt dem Schwarzen Loch so nahe, dass es sich ungewöhnlich schnell bewegt – mit 10 Prozent der Lichtgeschwindigkeit. So schnelles Gas leuchtet relativistisch – dadurch erscheint die Seite der Scheibe, die sich auf uns zubewegt, deutlich heller als die Seite, die sich von uns entfernt. Diese Animation basiert auf Bildern von NGC 3147, die kürzlich mit dem Weltraumteleskop Hubble gemacht wurden.

Astrophysiker: Mehr als 2000 Codes in der Quellcodebibliothek für Astrophysik