Bildcredit und Bildrechte: Guy Bardon

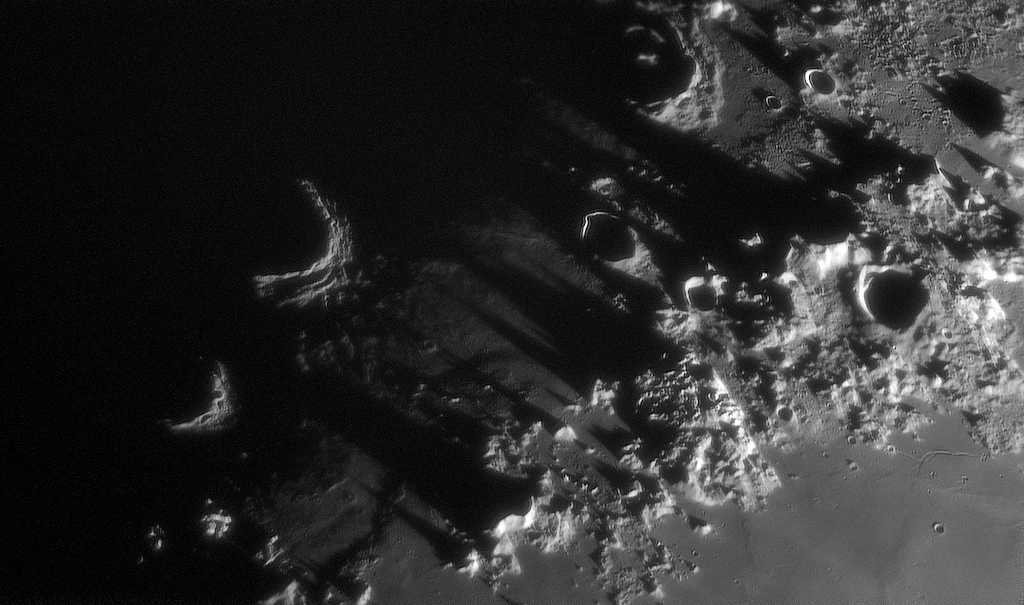

Bei zunehmendem Halbmond geht die Sonne von der Mondoberfläche aus gesehen bei den Montes Caucasus auf. Auf der Teleskop-Aufnahme wirft die Mondgebirgskette majestätische, turmartige Schatten. An diesem Tag verläuft der Terminator auf dem Mond genau durch diese Region. Der Terminator ist die Grenze zwischen Nacht und Tag.

Die Montes Caucasus wurden nach dem Kaukasus auf der Erde benannt. Die zerklüfteten Gipfel sind bis zu 6 Kilometer hoch. Sie liegen zwischen dem glatten Mare Imbrium im Westen und dem Mare Serenitatis im Osten. Das Licht der aufgehenden Sonne trifft schon die Einschlagskrater links (im Westen) an ihren äußeren, östlichen Kraterwänden. Diese liegen großteils noch im Schatten der Mondlandschaft.

Die Phase „zunehmender Halbmond“ wird gelegentlich auch „erstes Viertel“ genannt. Das bezieht sich auf den ganzen Zyklus der Mondphasen. Er wird in vier Viertel eingeteilt. Jedes Viertel dauert ca. eine Woche. Mit jedem Tag ändert sich die Beleuchtung auf dem Mond ein wenig.