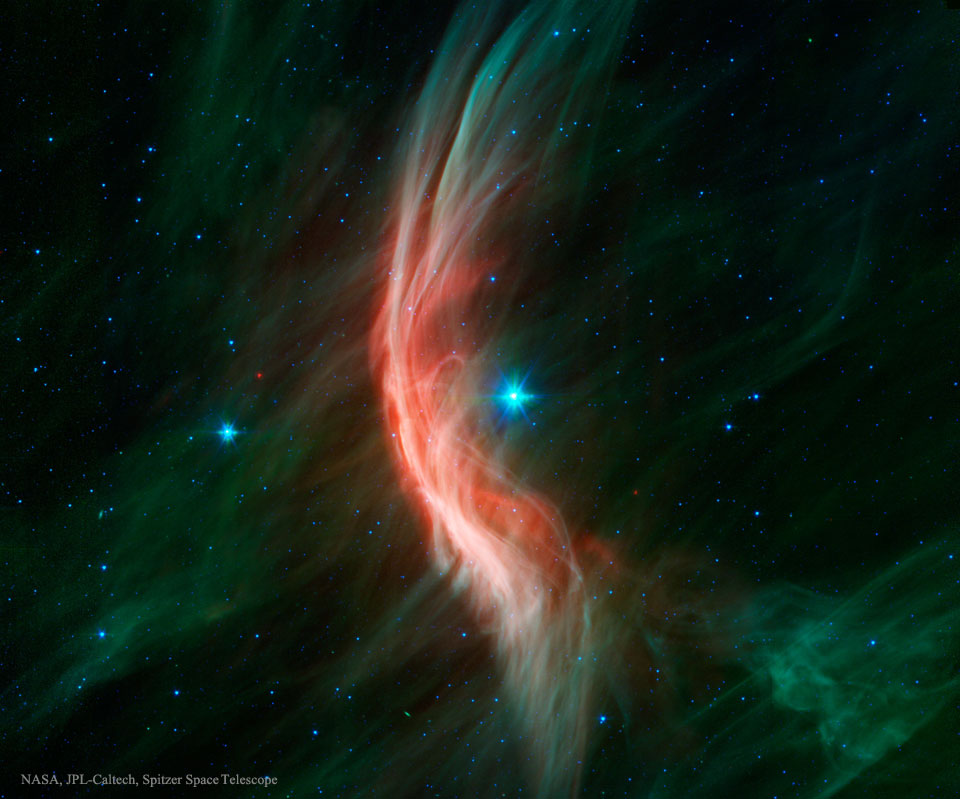

Bildcredit: NASA, JPL-Caltech, Weltraumteleskop Spitzer

Wie ein Schiff, das durch die kosmische See pflügt, erzeugt der entlaufende Stern Zeta Ophiuchi diese bogenförmige interstellare Bugwelle oder Bugschock. Diese Bugwelle ist in diesem atemberaubenden Infrarotporträt zu sehen.

In der Falschfarbenansicht liegt der bläuliche Stern Zeta Oph, der etwa 20-mal massereicher als die Sonne ist, nahe der Bildmitte. Er bewegt sich mit 24 Kilometern pro Sekunde nach links. Sein starker Sternwind eilt ihm voraus, komprimiert und erhitzt das staubige interstellare Material und formt die gekrümmte Schockfront.

Was hat diesen Stern in Bewegung gesetzt? Zeta Oph war wahrscheinlich einst Teil eines Doppelsternsystems, dessen Begleitstern massereicher war und daher eine kürzere Lebensdauer hatte. Als der Begleiter als Supernova explodierte und dabei katastrophal an Masse verlor, wurde Zeta Oph aus dem System geschleudert.

Zeta Oph ist etwa 460 Lichtjahre entfernt und leuchtet 65.000-mal heller als die Sonne. Er wäre einer der hellsten Sterne am Himmel, wäre er nicht von verdeckendem Staub umgeben. Das Bild überspannt etwa 1,5 Grad oder 12 Lichtjahre bei der geschätzten Entfernung von Zeta Ophiuchi.

Im Januar 2020 schaltete die NASA das Spitzer-Weltraumteleskop in den Sicherheitsmodus und beendete damit seine 16-jährige erfolgreiche Erforschung unseres Universums im Infrarotbereich.