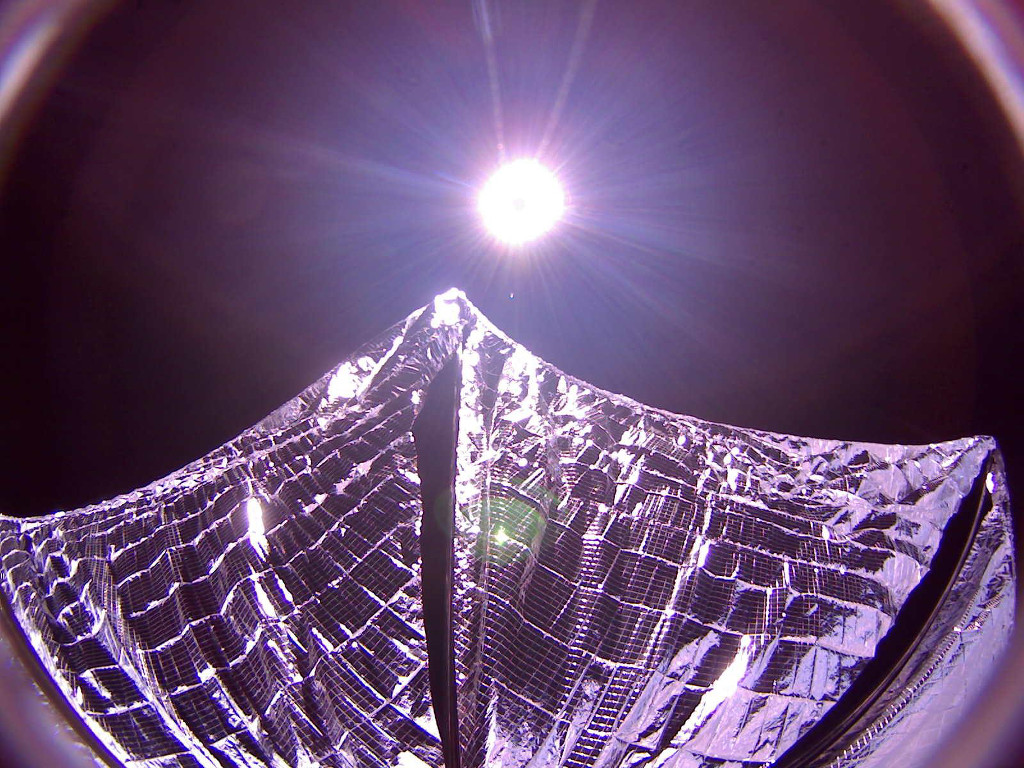

Bildcredit: Scott Kelly, Expedition 44, NASA

Welcher seltsame fremde Planet ist das? Es ist natürlich die Erde. Wir sehen sie hier von der Internationalen Raumstation aus hinter dem schimmernden Leuchten von Polarlichtern. Der Orbit der Station verläuft in einer Höhe von ungefähr 400 Kilometern. Er befindet sich im oberen Bereich der Polarlichter, die am 23. Juni auch auf der Erdoberfläche zu sehen waren.

Polarlichter zeigen die charakteristischen Farben angeregter Moleküle und Atome in der geringen Dichte in extremer Höhe. Das schaurige grünliche Glimmen im Bild stammt von molekularem Sauerstoff. Knapp über dem Horizont der Raumstation leuchtet ein selteneres rotes Polarlichtband. Es stammt von atomarem Sauerstoff. Der geomagnetische Sturm dauert immer noch an. Er begann nach einem koronalen Massenauswurf, der kürzlich auf die Magnetosphäre der Erde traf.