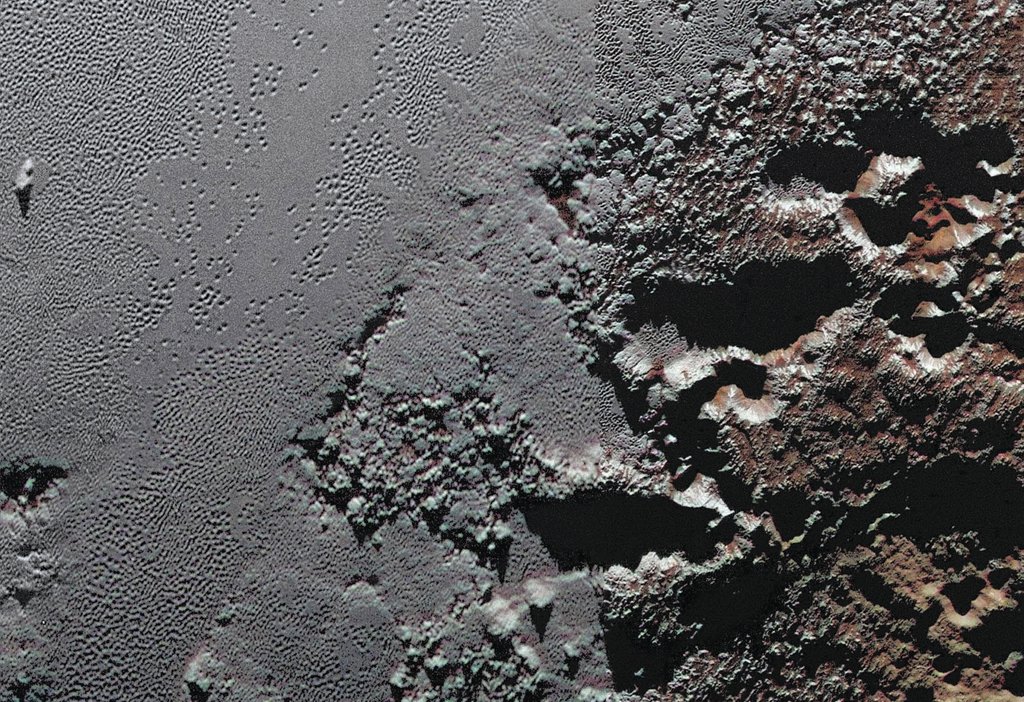

Bildcredit und Bildrechte: Laurie Hatch

Diese Landschaft wurde am 20. Juni in der Dämmerung fotografiert. Der Vollmond geht unter, während die Sonnwendsonne aufgeht. Die Szene blickt von einem nahen Gipfel in Zentralkalifornien über den Gipfel des Mount Hamilton. Darauf stehen die Kuppeln des Lick-Observatoriums.

Der Kalendertag markierte den astronomischen Wechsel der Jahreszeiten mit extremen Tageslichtstunden auf den Erdhalbkugeln. Der Erdschatten versinkt hinter den Santa Cruz Mountains am westlichen Horizont. Über dem grauen Schattenband liegt die Gegendämmerung als rosiger Bogen in der Atmosphäre. Das Band ist rötliches Sonnenlicht, das zurückgestreut wird. Es ist auch als Venusgürtel bekannt.

Weil das Datum der Sonnenwende und der Mondmonat zusammenfielen, kam es bei dieser Sonnenwende zu einer seltenen Übereinstimmung mit dem Vollmond. Erst am 21. Juni 2062 fallen die Sonnenwende im Juni und der Vollmond wieder auf denselben Kalendertag.