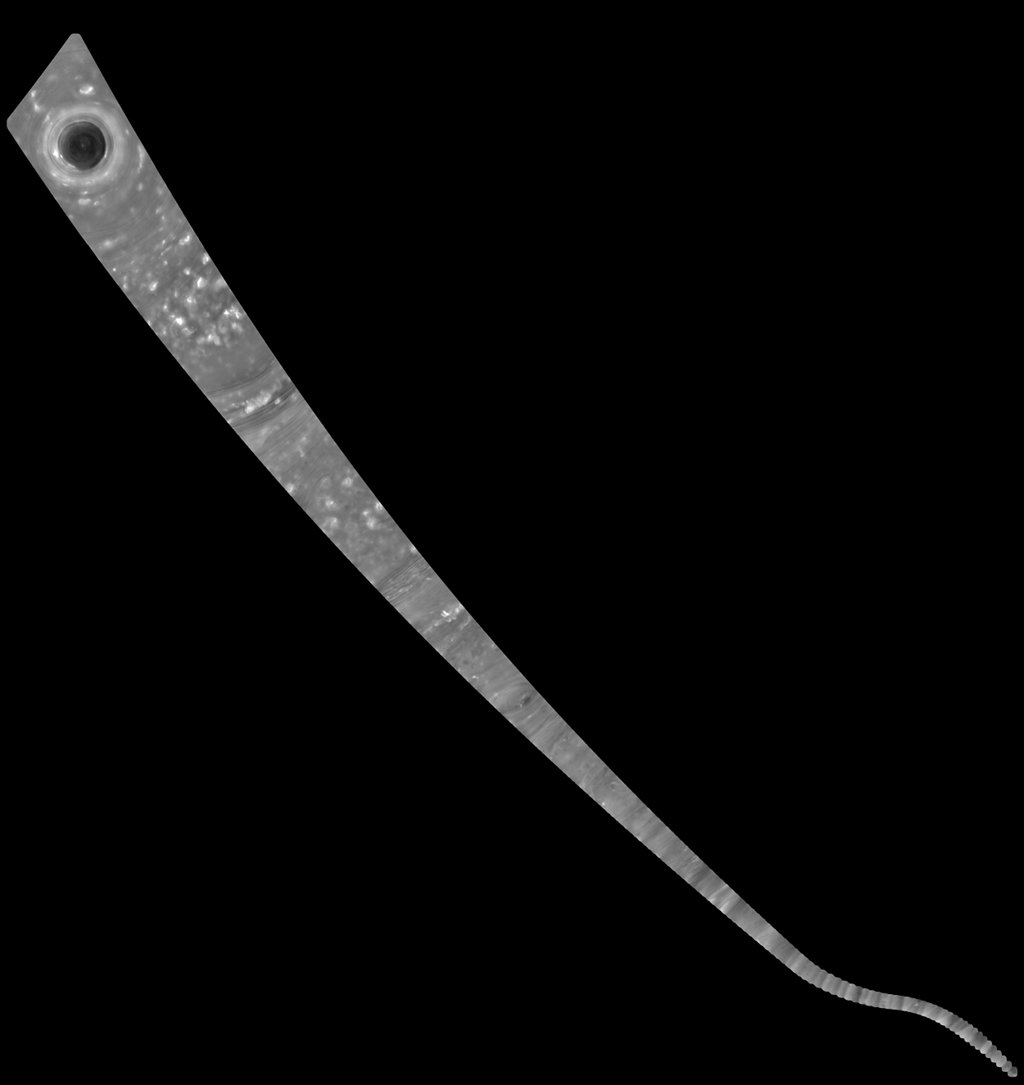

Bildcredit und Bildrechte: Fred Bruenjes (moonglow.net)

Würdet ihr ans Ende der Welt reisen, um eine totale Sonnenfinsternis zu sehen? Und wärt ihr dann überrascht, wenn dort noch jemand wäre? 2003 standen die Sonne, der Mond, die Antarktis und zwei Fotografen bei einer ungewöhnlichen totalen Sonnenfinsternis in einer Reihe. Trotz der extremen Lage wagte sich eine Gruppe an den untersten Rand der Welt, um zu erleben, wie die Sonne auf surreale Weise hinter dem Mond verschwand.

Dieses Bild war einer der Schätze, die gesammelt wurden. Es ist ein digitales Komposit aus vier Einzelbildern. Es zeigt auf realistische Weise, was das menschliche Auge, das sich sehr gut anpassen kann, bei der Finsternis sah. Sonne und Mond ragten zusammen gerade noch über einen antarktischen Bergrücken. In der plötzlichen Finsternis leuchtete die prächtige Korona der Sonne um den Mond herum auf. Zufällig geriet ein weiterer Fotograf auf eines der Bilder, als er seine Videokamera überprüfte. Links neben ihm stehen eine Gerätetasche und ein Klappstuhl.

In drei Wochen ist in den USA eine Sonnenfinsternis, die man leichter beobachten kann.