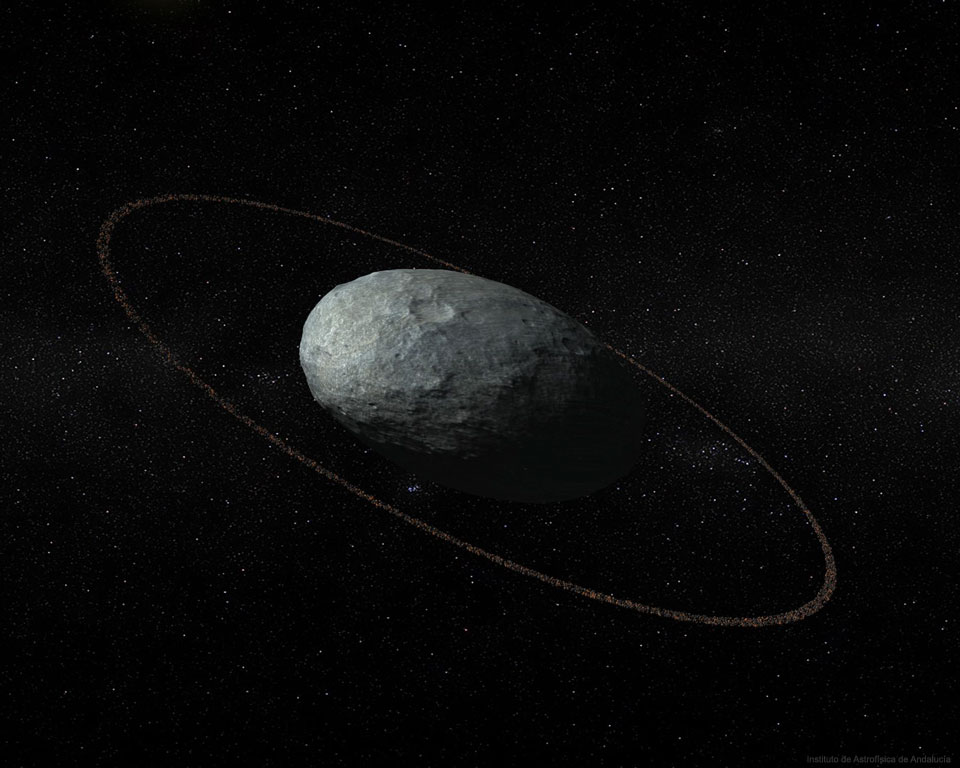

Illustrationscredit: Andalusisches Institut für Astrophysik

Hier ist eines der seltsamsten Objekte im äußeren Sonnensystem. Bei diesem wurde kürzlich ein Ring entdeckt. Das Objekt hat die Bezeichnung Haumea. Es ist der fünfte anerkannte Zwergplanet nach Pluto, Ceres, Eris und Makemake. Haumea hat eine längliche Form, was ziemlich ungewöhnlich ist. In einer Dimension ist Haumea deutlich länger als Pluto, in der zweiten ist sie ähnlich groß wie Pluto und in der dritten viel kleiner. Haumeas Bahn läuft manchmal näher an der Sonne als Pluto. Doch meist ist die ungewöhnliche Haumea weiter entfernt.

Oben visualisierte ein Künstler Haumea als ein Ellipsoid, das mit Kratern übersät ist. Es ist von einem einheitlichen Ring umgeben. Haumea wurde 2003 entdeckt. Sie erhielt die vorläufige Bezeichnung 2003 EL61. 2008 benannte die IAU sie nach einer hawaiianischen Göttin. Neben dem dieses Jahr entdeckten Ring besitzt Haumea zwei kleine Monde – die 2005 entdeckten und nach den Töchtern der Gottheit benannten Hi’iaka und Namaka.