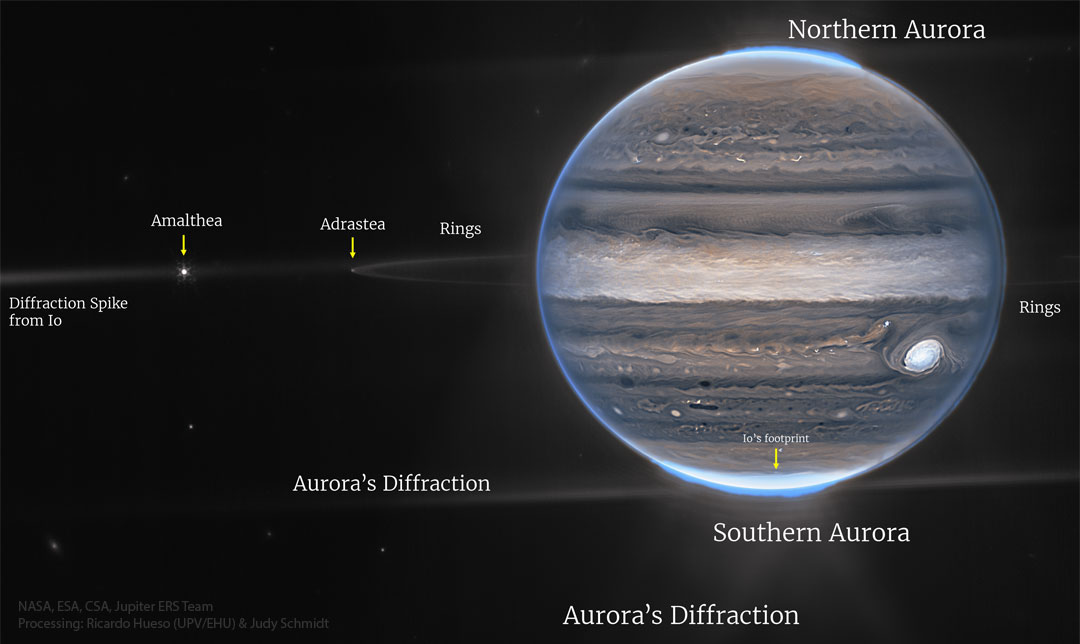

Bildcredit: NASA, ESA, CSA, Jupiter-ERS-Team; Bearbeitung: Ricardo Hueso (UPV/EHU) und Judy Schmidt

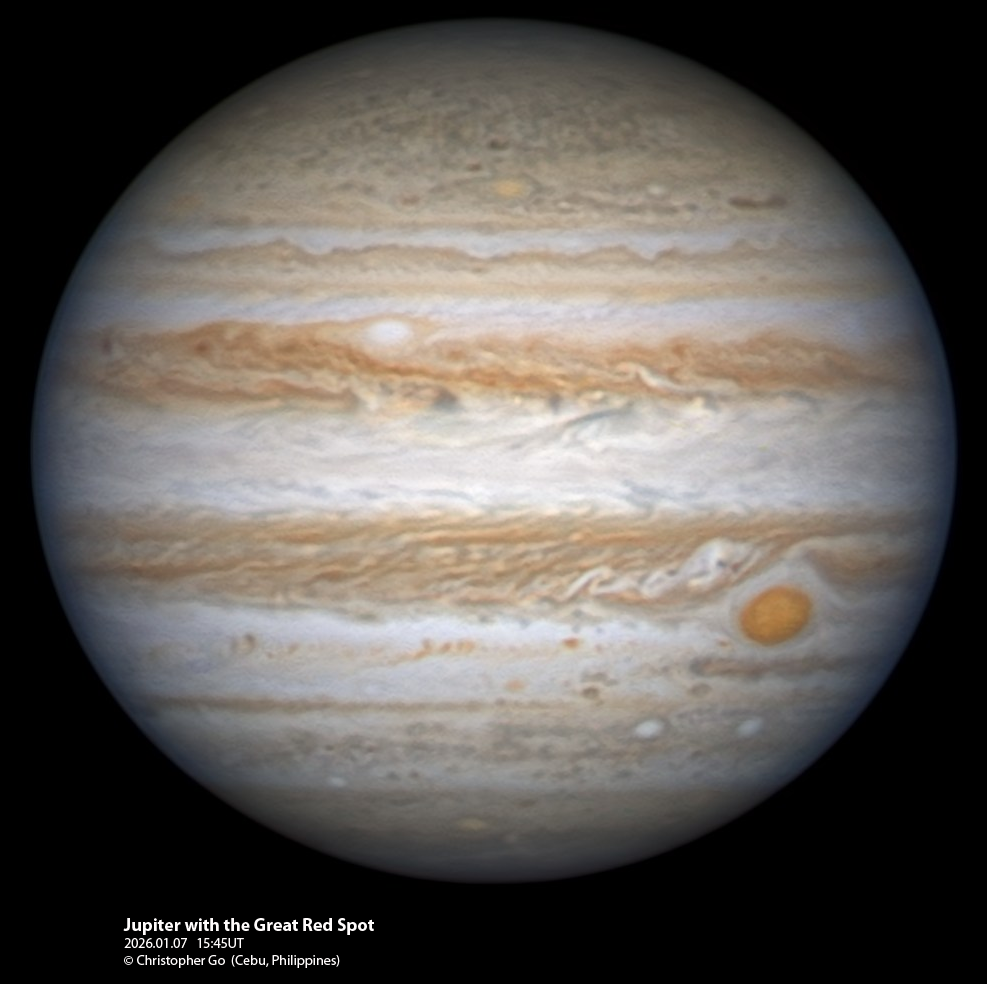

Diese Infrarot-Ansicht von Jupiter von Webb ist erhellend. Das Weltraumteleskop James Webb machte hoch aufgelöste Infrarotbilder von Jupiter. Sie zeigen die Unterschiede zwischen hellen Wolken hoch oben – dazu gehört auch der große Rote Fleck – und dunklen, tief liegenden Wolken.

Darüber hinaus zeigt dieses Bild von Webb auch Jupiters Staubring, helle Polarlichter und die Monde Amalthea und Adrastea. Das Magnetfeld des stark vulkanischen Mondes Io lenkt elektrisch geladene Teilchen auf Jupiter. Ein Indiz dafür sieht man im südlichen Polarlicht-Oval. Einige Objekte sind so hell, dass das Licht an Webbs Optik merklich abgelenkt wird und Streifen entstehen.

Das Webb-Teleskop läuft in Erdnähe um die Sonne. Sein Spiegel hat einen Durchmesser von mehr als sechs Metern. Damit ist es das größte astronomische Teleskop, das je ins All startete. Seine Lichtsammelfläche ist sechsmal größer als die von Hubble.