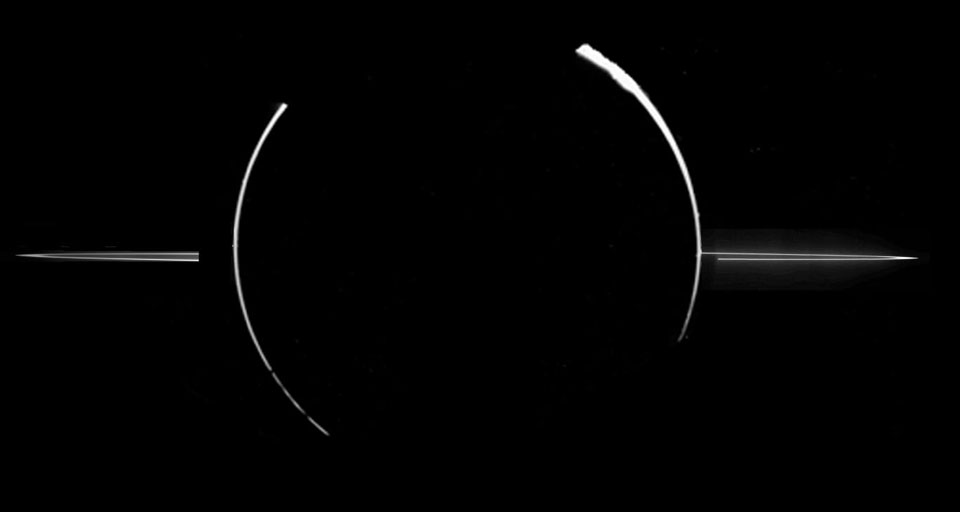

Bildcredit: M. Belton (NOAO), J. Burns (Cornell) et al., Projekt Galileo, JPL, NASA

Warum hat Jupiter Ringe? 1979 entdeckte die vorbeifliegende Raumsonde Voyager 1 Jupiters Ringe. Ihr Ursprung war ein Rätsel. Die Raumsonde Galileo umkreiste Jupiter von 1995 bis 2003. Ihre Daten zeigen, dass die Ringe durch Meteoroideneinschläge auf kleinen Monden in der Nähe entstehen. Wenn zum Beispiel ein kleiner Meteoroid den winzigen Mond Adrastea trifft, bohrt er sich in seine Oberfläche und verdampft. Der explodierte Schmutz und Staub schwenkt in eine Jupiterbahn ein.

Oben zeigt Galileo eine Sonnenfinsternis, die durch Jupiter entstand. Das reflektierte Sonnenlicht zeigt kleine Staubpartikel hoch oben in der Jupiteratmosphäre, aber auch Staubpartikel, welche die Ringe bilden.

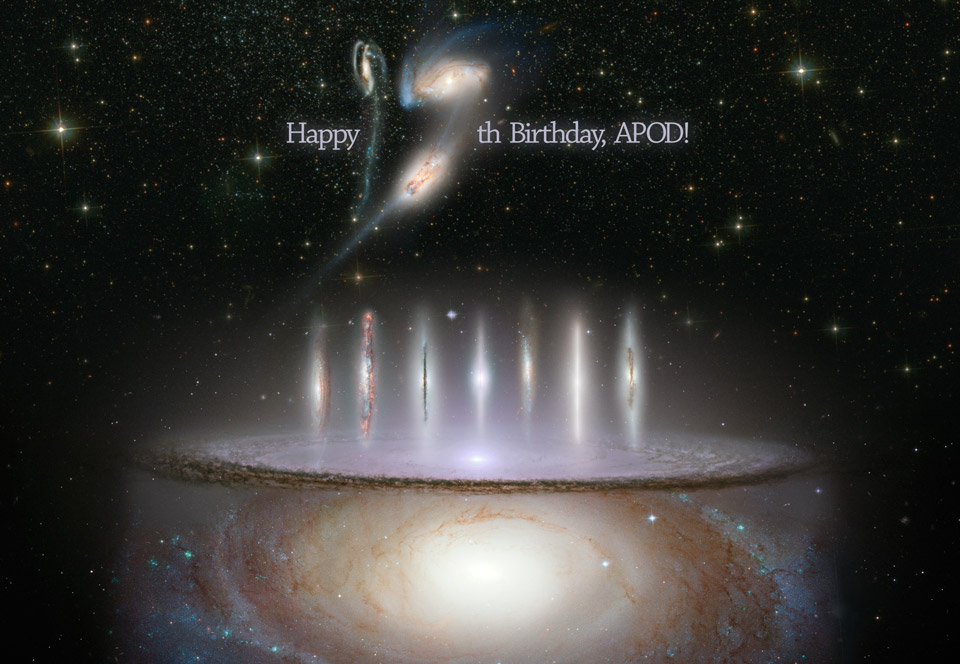

APOD-Rückblick: Heute und jeden Tag

Zur Originalseite