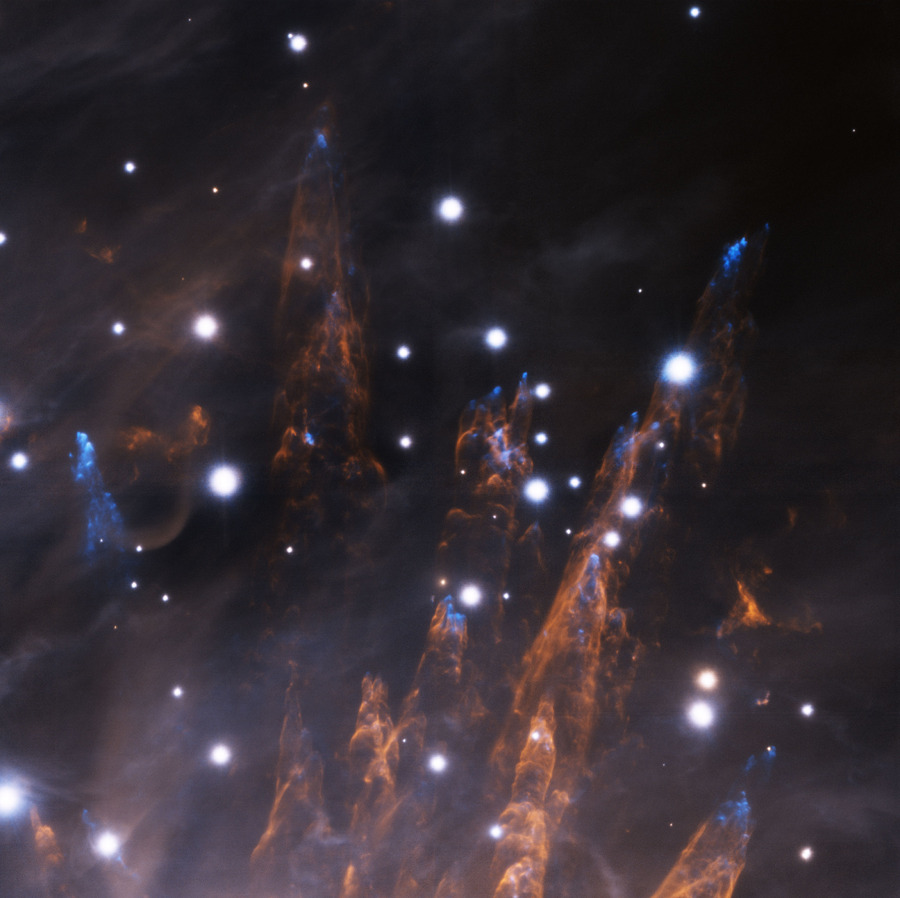

Bildcredit: GeMS/GSAOI Team, Gemini-Observatorium, AURA; Bearbeitung: Rodrigo Carrasco (Gemini-Obs.), Travis Rector (Univ. Alaska Anchorage)

Kosmische Geschoße durchstoßen die Randgebiete im Orionnebel. Dieser ist etwa 1500 Lichtjahre von uns entfernt. Diese scharfe Infrarot-Nahaufnahme zeigt die relativ dichten Geschoße. Diese heißen Gaswolken sind etwa so breit wie der zehnfache Durchmesser der Plutobahn. Sie werden durch gewaltige, energiereiche Sternbildung ausgesprengt.

Auf dem Falschfarbenbild sind sie blau abgebildet. Sie leuchten im Licht ionisierter Eisenatome und rasen mit Hunderten Kilometern pro Sekunde dahin. Ihre Durchbrüche sind von gelblichen Trassen aus schlagartig aufgeheiztem Wasserstoff im Nebel gesäumt. Die Länge der kegelförmigen Bugwellen beträgt bis zu einem Fünftel eines Lichtjahrs.

Das detailreiche Bild entstand mit der neu installierten adaptiven Optik GeMS des 8,1-Meter-Teleskops Gemini Süd in Chile. GeMS erzielt ein größeres Sichtfeld als frühere Generationen adaptiver Optiken. Dazu nützt GeMS fünf lasergenerierte Leitsterne. Mit deren Hilfe wird die Weichzeichnung der Erdatmosphäre ausgeglichen.