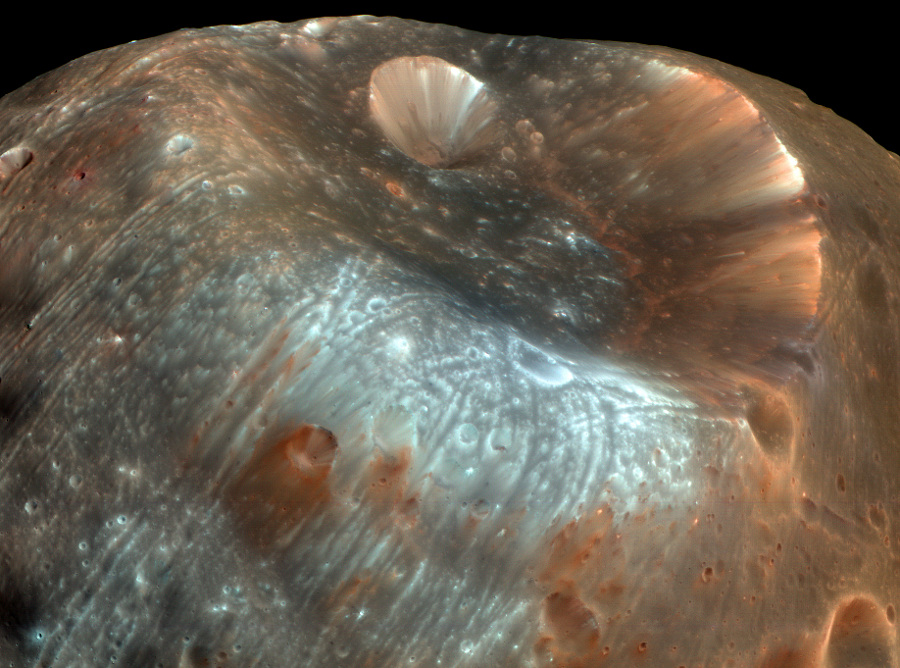

Bildcredit: HiRISE, MRO, LPL (U. Arizona), NASA

Der Krater Stickney ist der größte Krater auf dem Marsmond Phobos. Er wurde nach Chloe Angeline Stickney Hall benannt. Sie war Mathematikerin und mit dem Astronomen Asaph Hall verheiratet. Asaph Hall entdeckte 1877 die beiden Monde des Roten Planeten.

Stickney hat seinen Durchmesser von mehr als 9 Kilometern. Damit ist er fast halb so groß wie Phobos selbst. Wahrscheinlich hätte der Einschlag, der den Krater schlug, den winzigen Mond fast zerstört.

Dieses faszinierende farbverstärkte Bild von Stickney und seiner Umgebung wurde im März 2008 mit der HiRISE-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiters aufgenommen. Die Sonde flog weniger als 6000 Kilometer an Phobos vorbei. Die Oberflächengravitation des asteroidenähnlichen Phobos beträgt zwar weniger als 1/1000 der Erdschwere. Doch die Streifen erwecken den Eindruck, als wäre im Lauf der Zeit loses Material im Inneren des Kraters abgerutscht.

Helle, bläuliche Regionen in der Nähe des Kraterrandes sind vielleicht Oberflächenbereiche, die erst kürzlich freigelegt wurden. Der Ursprung der merkwürdigen Rillen auf der Oberfläche ist rätselhaft. Er könnte mit dem Einschlag zusammenhängen, bei dem der Krater entstand.