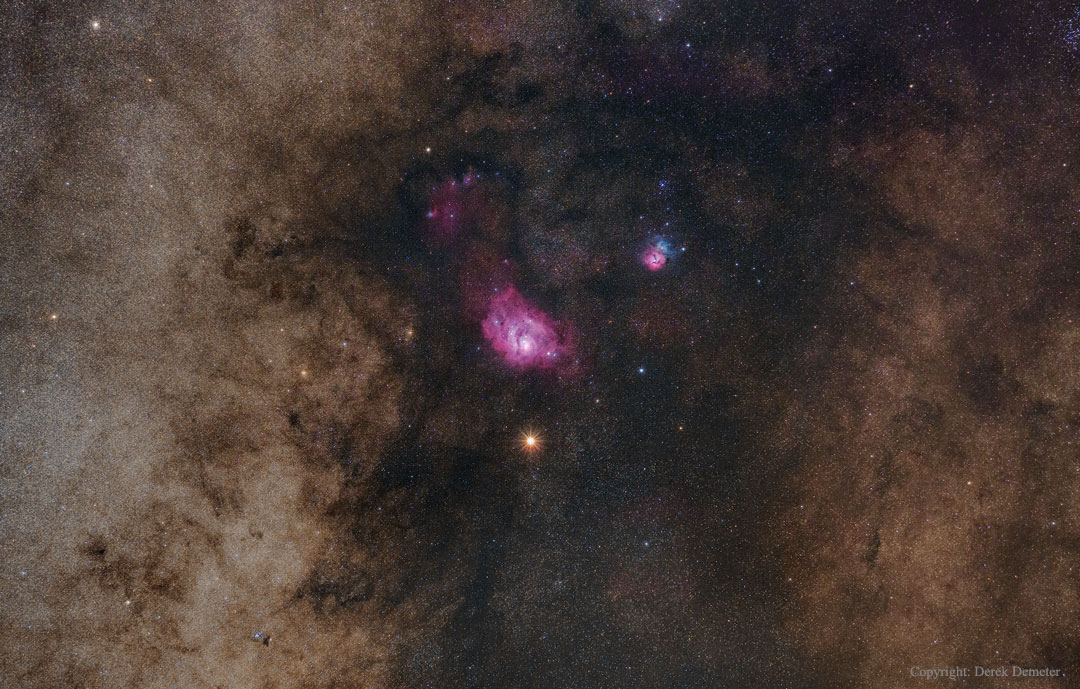

Bildcredit und Bildrechte: Derek Demeter (Emil-Buehler-Planetarium)

Welches Wesen lauert beim roten Lagunennebel? Es ist der Mars. Dieses detailreiche Farbfoto zeigt, wie der Rote Planet unter zwei namhaften Nebeln vorbeizog. Sie wurden vom kosmischen Registrator Charles Messier im 18. Jahrhundert als M8 und M20 katalogisiert. M20 ist der Trifidnebel rechts über der Mitte. Er zeigt einen starken Kontrast roter und blauer Farben und dunkler Staubbänder. Links darunter leuchtet der weite, faszinierend rote Lagunennebel.

Beide Nebel sind nur ein paar Tausend Lichtjahre entfernt. Die markante „lokale“ Himmelsbake Mars steht für kurze Zeit unter den beiden. Der Rote Planet wurde letzten Monat etwa bei seiner größten Annäherung an die Erde fotografiert. Er war nur wenige Lichtminuten entfernt.