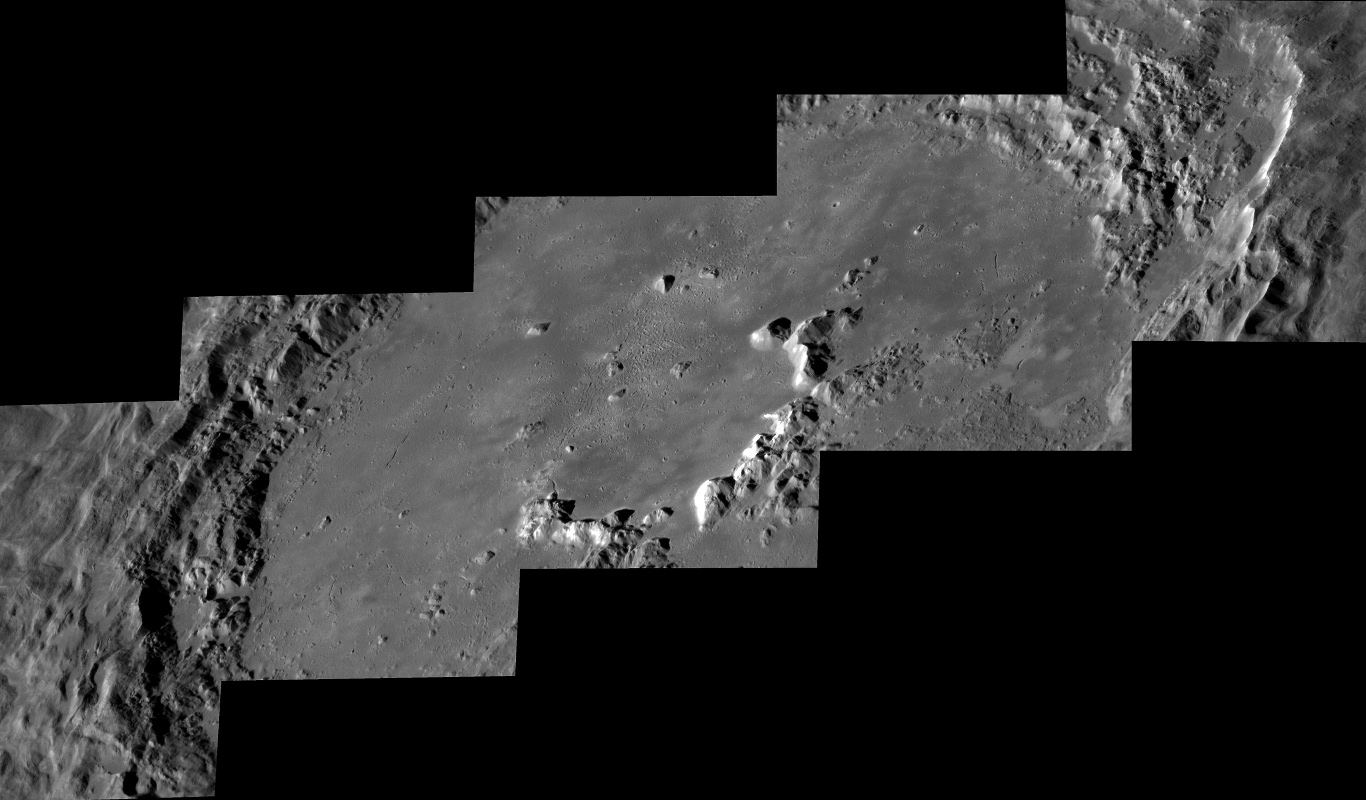

Bildcredit: NASA, Johns Hopkins Univ. APL, Arizona State Univ., CIW

Der Krater Hokusai ist 114 Kilometer groß. Er ist einer der größten jungen Krater auf Merkur. Seine hellen Strahlen reichen über einen großen Teil des Planeten. Das Bildmosaik zeigt eine Nahaufnahme von Hokusai. Es entstand aus Ansichten schräg von oben. Man sieht die sonnenbeleuchteten Zentralberge, die stufenförmigen Kraterwände und das gefrorene Meer aus Impaktschmelze auf dem Kraterboden.

Die Bilder stammen von der Raumsonde MESSENGER. Sie ist seit 2011 die erste Sonde im Merkurorbit. MESSENGER untersuchte den innersten Planeten im Sonnensystem wissenschaftlich und fotografierte ihn großflächig. Nun geht ihr Treibstoff zu Ende. Die Sonde kann die Bahnstörungen nicht mehr ausgleichen, die durch die Gravitation der Sonne entstehen. Daher schlägt MESSENGER voraussichtlich am 30. April auf Merkurs Oberfläche auf.