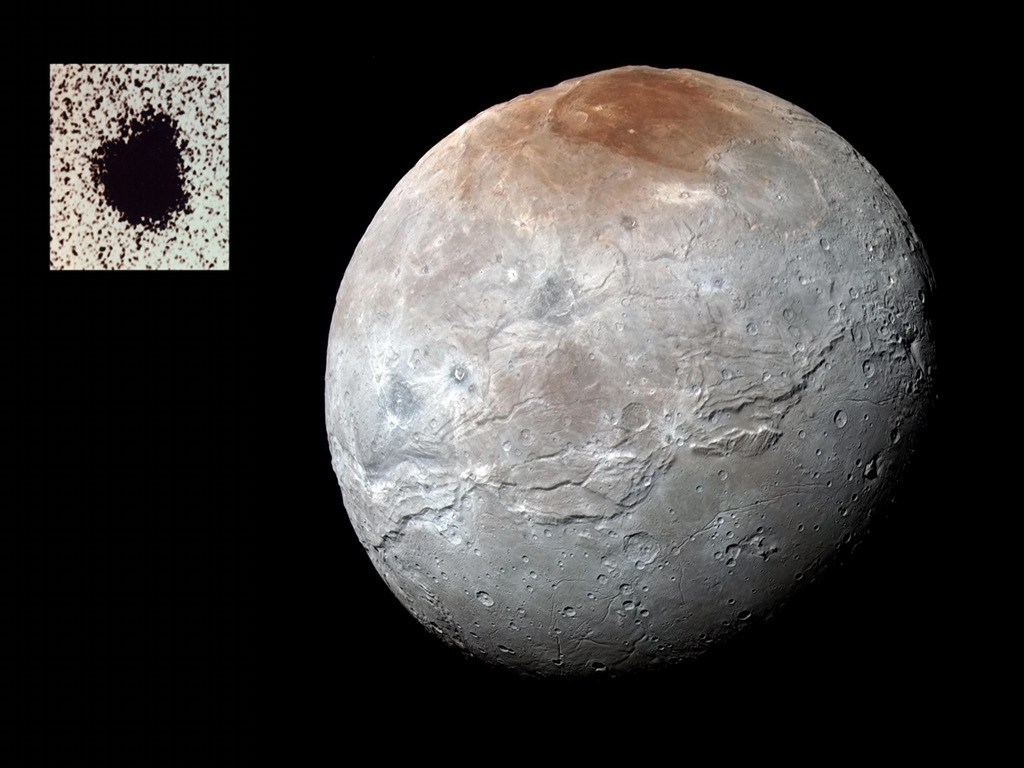

Bildcredit: NASA, Johns Hopkins Univ./APL, Südwest-Forschungsinstitut, U.S. Marine-Observatorium

Eine abgedunkelte, rätselhafte Nordpolregion, die manche als Mordor Macula kennen, bedeckt diese erstklassige hochaufgelöste Ansicht. Das Porträt von Charon, Plutos größtem Mond, wurde am 24. Juli 2015 bei der größten Annäherung der Raumsonde New Horizons aufgenommen. Blaue, rote und infrarote Daten wurden kombiniert und bearbeitet, um die Farben zu verstärken und Details von Charons Oberfläche mit einer Genauigkeit von etwa 2,9 Kilometern aufzulösen.

Das faszinierende Bild der Seite von Charon, die auf Pluto gerichtet ist, zeigt auch einen Gürtel aus Brüchen und Schluchten, der offensichtlich um den ganzen Mond reicht. Anscheinend trennt er die glatten südlichen Ebenen vom abwechslungsreichen nördlichen Gelände des Mondes.

Charon ist 1214 Kilometer groß. Das ist etwa ein Zehntel des Erddurchmessers, aber immerhin die Hälfte des Durchmessers von Pluto. Das macht ihn zum größten Satelliten im Sonnensystem, wenn man ihn mit seinem Herkunftskörper vergleicht. Auf dem körnigen, negativen Teleskopbildeinschub links oben erscheint der Mond als kleine Beule etwa auf der Ein-Uhr-Position von Plutos Scheibe. Auf dieser Aufnahme von James Christy und Robert Harrington vom Marineobservatorium in Flagstaff (USA) wurde Charon im Juni 1978 entdeckt.