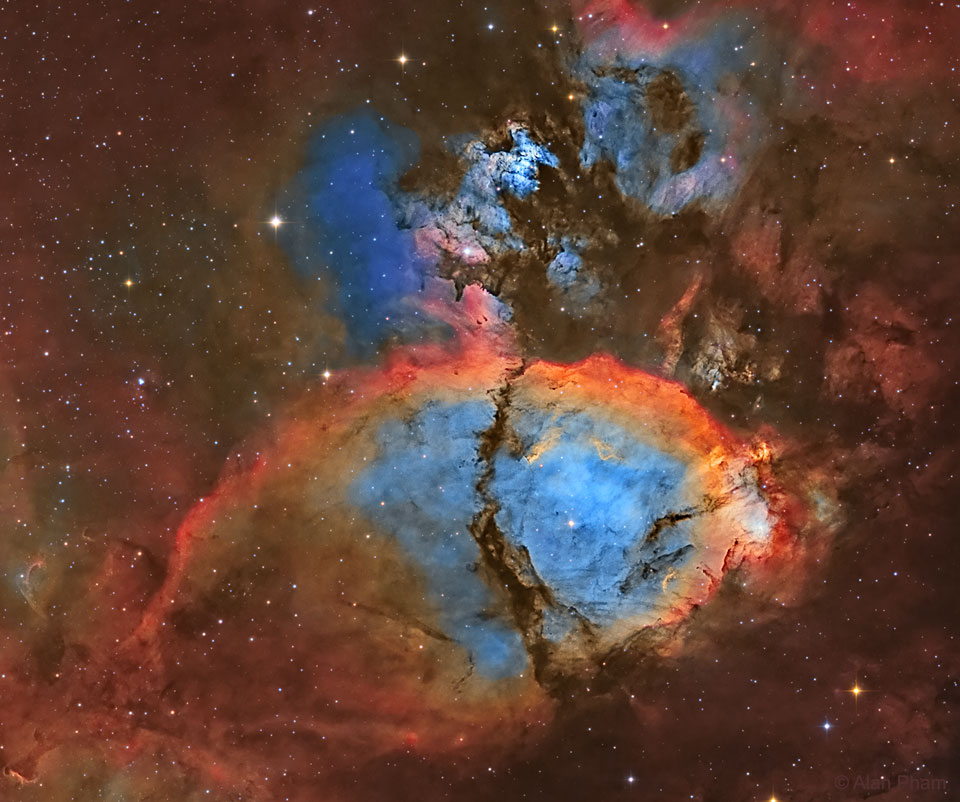

Bildcredit und Bildrechte: Thierry Legault

Beschreibung: Würden Sie eine Doppelaufnahme machen, wenn Sie eine totale Sonnenfinsternis sehen? Ein Astrofotograf tat das – doch er brauchte einen See und etwas Planung. Da die Finsternis tief am Horizont stattfinden würde, hielt er Ausschau nach einem passenden Ort auf dem schmalen Pfad in Südamerika, auf dem man wenige Minuten lang sehen würde, wie der Mond die Sonne vollständig bedeckte – sowohl direkt als auch im Spiegelbild.

Am Tag vor der Totalität besuchte er den See La Cuesta Del Viento (Die Hänge des Windes), der trotz des Namens so windstill war, dass er wie ein Spiegel aussah. Perfekt. Als er jedoch am Tag der Finsternis zurückkehrte, wirbelte eine steife Brise das Wasser auf – genug, um die Aufnahme mit der Reflexion der Finsternis zu ruinieren. Zum Verzweifeln.

Aber halt! Seltsamerweise legte sich der Wind etwa eine Stunde vor der Totalität. Diese Ruhe hängt vielleicht mit der Finsternis selbst zusammen, weil verfinsterter Boden die Luft weniger stark erwärmt und die Menge an aufsteigender warmer Luft reduziert – das kann den Wind abschwächen und sogar seine Richtung ändern. Die Finsternis kam, Stativ und Kamera waren bereit, ebenso der See.

Dieses Bild der Doppelfinsternis entstand als Einzelaufnahme mit nur 1/15 tel Sekunde Belichtungszeit. Bald nach der Totalität frischte der Wind wieder auf, und das Wasser wurde wieder böig. Egal – dieses Doppelbild der totalen Sonnenfinsternis vom Juli 2019 war für immer im Kasten.