Bildcredit und Bildrechte: Jorn Olsen Photography

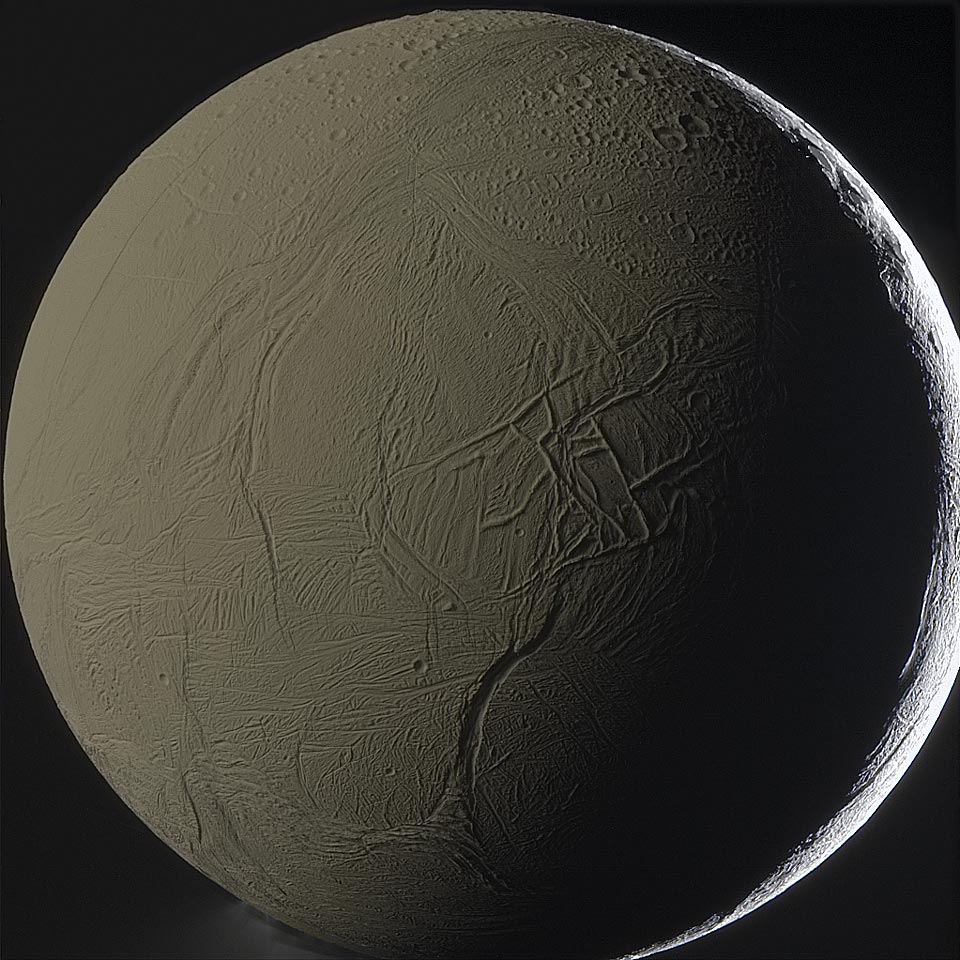

Wann sehen die Unterseiten von Wolken wie Blasen aus? Normalerweise sind Wolkenunterseiten flach, weil feuchte, warme Luft, die aufsteigt und abkühlt, bei einer bestimmten Temperatur zu Wassertröpfchen kondensiert, was normalerweise einer gewissen Höhe entspricht.

Wenn Wassertröpfchen größer werden, entsteht eine undurchsichtige Wolke. Unter gewissen Bedingungen können jedoch Wolkentaschen entstehen, indem große Tröpfchen aus Wasser oder Eis in die klare Luft fallen und dabei verdampfen. Solche Taschen entstehen meist in der turbulenten Luft nahe bei einem Gewitter. Sie werden als Mammatuswolken bezeichnet und können besonders dramatisch wirken, wenn sie seitlich von der Sonne beleuchtet werden.

Diese Mammatuswolken wurden im Juni 2004 über Hastings in Nebraska fotografiert.