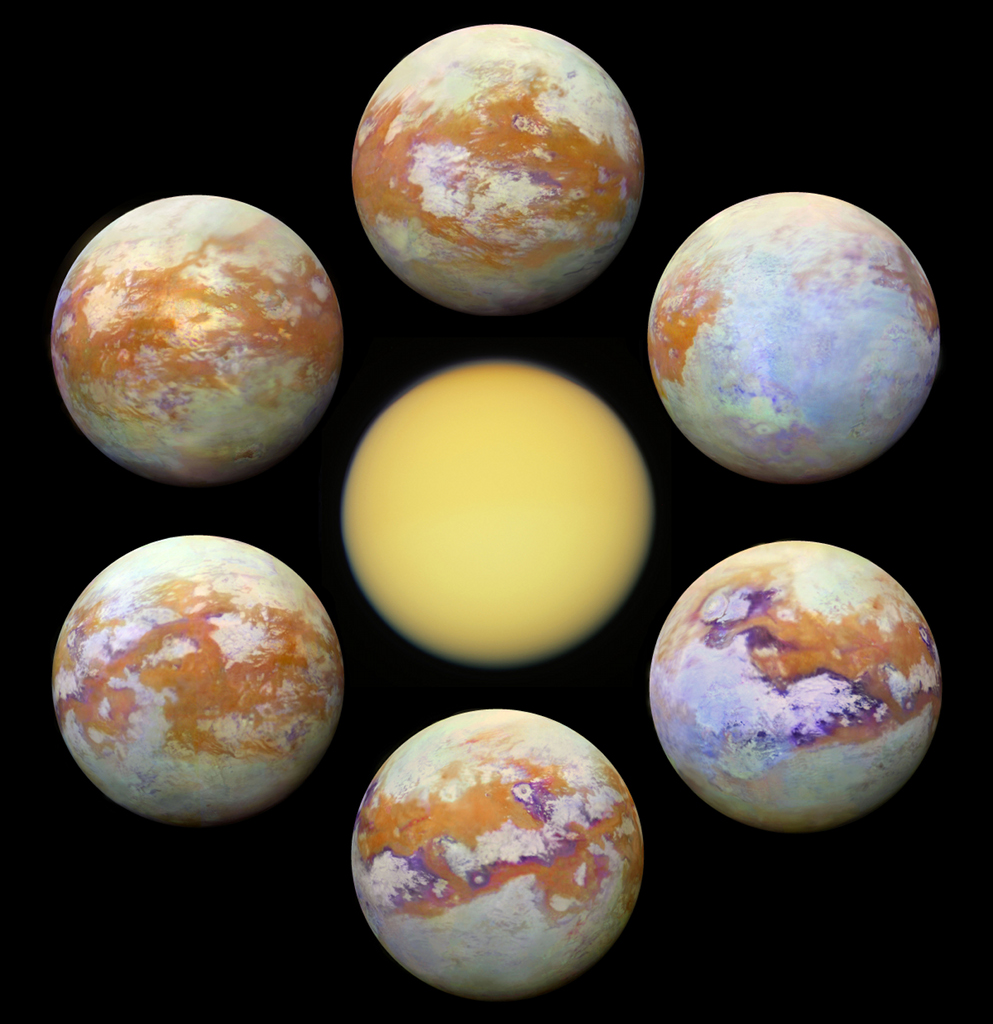

Bildcredit: VIMS-Team, U. Arizona, U. Nantes, ESA, NASA

Saturns größter Mond Titan ist von einer dichten Atmosphäre verhüllt, daher ist es wirklich schwierig, ihn zu sehen. Kleine Teilchen, die in der oberen Atmosphäre verteilt sind, bilden einen fast undurchdringlichen Dunst, der Licht in sichtbaren Wellenlängen stark streut und Titans Oberfläche vor neugierigen Augen versteckt. Doch in Infrarotwellenlängen kann Titans Oberfläche abgebildet werden. Diese werden schwächer gestreut und die atmosphärische Absorption reduziert.

Rund um das Titan-Bild in sichtbarem Licht (Mitte) sind einige der bisher klarsten globalen Infrarotansichten des interessanten Mondes angeordnet. Die sechs Bildfelder in Falschfarben sind Infrarotbilddaten, die im Laufe von 13 Jahren mit dem visuellen und infraroten Kartierungs-Spektrometer (VIMS) an Bord der Raumsonde Cassini gewonnen und einheitlich bearbeitet wurden. Die Raumsonde kreiste von 2004 bis 2017 um Saturn. Sie bieten einen interessanten Vergleich mit Cassinis Ansicht in sichtbarem Licht.

Im Jahr 2027 soll die revolutionäre Rotorflugzeugmission Dragonfly der NASA zu Titan aufbrechen.