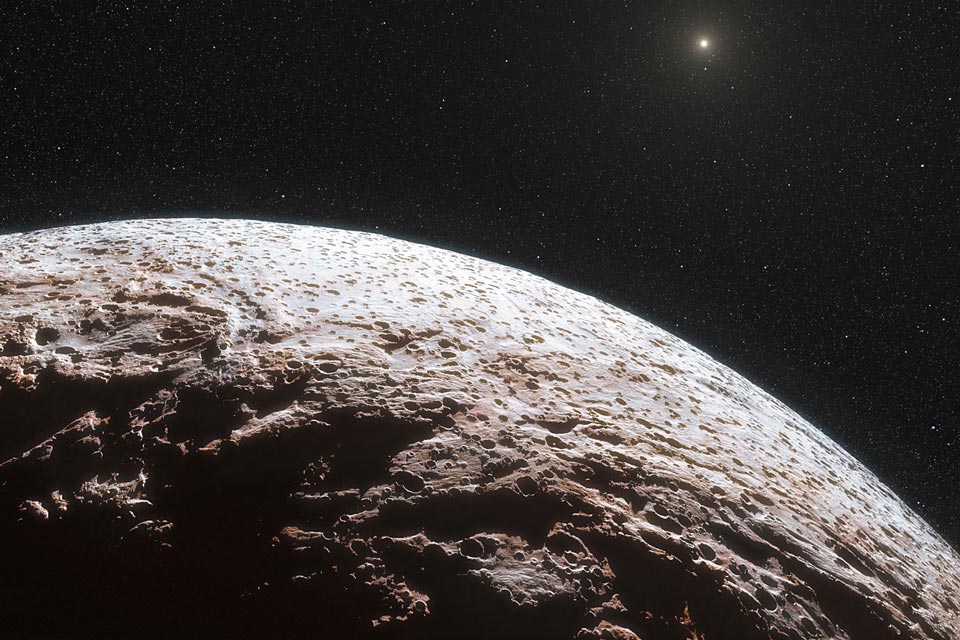

Bildcredit: Cassini-Bildgebungsteam, SSI, JPL, ESA, NASA

Wie sieht die dunkle Seite der Saturnringe aus? Auf der Erde aus sehen wir immer die Seite der Saturnringebene, die von der Sonne beleuchtet wird. Man könnte sie als die helle Seite bezeichnen. Das Bild wurde im August von der Roboter-Raumsonde Cassini fotografiert, die derzeit Saturn umkreist.

Geometrisch gesehen steht die Sonne hinter der Kamera, aber auf der anderen Seite der Ringebene. Dieser Aussichtspunkt bietet eine atemberaubende Ansicht der prächtigsten Ringe im Sonnensystem.

Seltsamerweise ähneln die Ringe einem Negativbild der Vorderansicht. Das dunkle Band in der Mitte zum Beispiel ist eigentlich der normalerweise helle B-Ring. Die Ringhelligkeit wurde aus verschiedenen Blickwinkeln gemessen. Sie bietet Rückschlüsse auf die Ringdicke und Partikeldichte der Ringteilchen.

Links oben befindet sich der Saturnmond Tethys. Obwohl er schwieriger zu erkennen ist, enthält er mehr Masse als das gesamte Ringsystem.