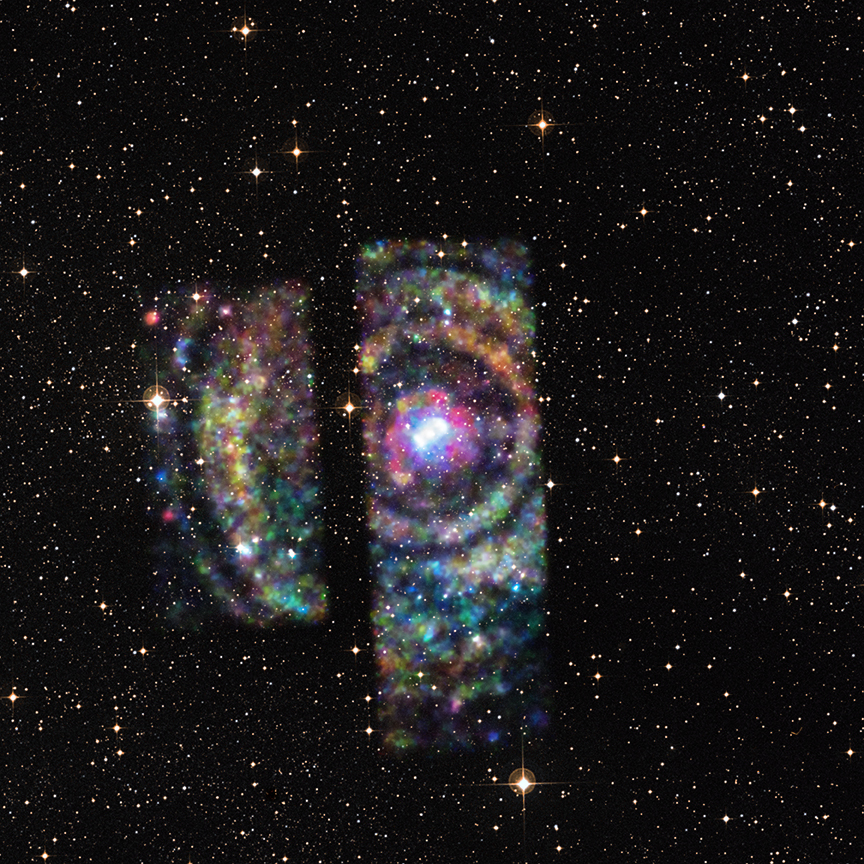

Bildcredit: NASA, NOAA/DSCOVR

Am 16. Juli war der Mond neu. Seine vertraute Vorderseite, die zum Planeten Erde zeigt, lag im Schatten. Doch an diesem Tag fotografierte die Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) der Raumsonde Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) dieses Bild.

Der offenbar volle Mond wandert hier über die volle Erde. Die Sonde war 1,6 Millionen Kilometer entfernt. Die voll beleuchtete Mondhalbkugel, die an der Position der Raumsonde zu sehen war, ist die weniger vertraute erdabgewandte Seite. Die Sonde befindet sich außerhalb der Mondbahn zwischen Erde und Sonne.

Die Rückseite des Mondes ist erst seit Beginn des Weltraumzeitalters bekannt. Sie ist fast frei von dunklen Mondmeeren, die auf der Halbkugel des Mondes sichtbar sind, die immer zur Erde gerichtet ist. Nur der kleine dunkle Fleck des Mare Moscoviense (Moskauer Meer) auf der Rückseite ist links oben deutlich erkennbar. Der Nordpol des Planeten Erde liegt bei 11 Uhr. Der Kontinent Nordamerika wird gerade vom Wirbelsturm Dolores besucht. Er liegt etwa in der Mitte.

Der Mondrand hat leichte Farbränder. Sie entstehen, weil sich der Mond im Bildfeld bewegt. Die Einzelbilder der Kamera wurden nämlich kurz nacheinander mit verschiedenen Farbfiltern aufgenommen und dann kombiniert.

Die Raumsonde DSCOVR beobachtet Erde und Sonnenwind. Damit kann man das Weltraumwetter vorhersagen. Etwa zweimal im Jahr sind ähnliche Bilder von Mond und Erde möglich, wenn die Sonde die Ebene der Mondbahn kreuzt.