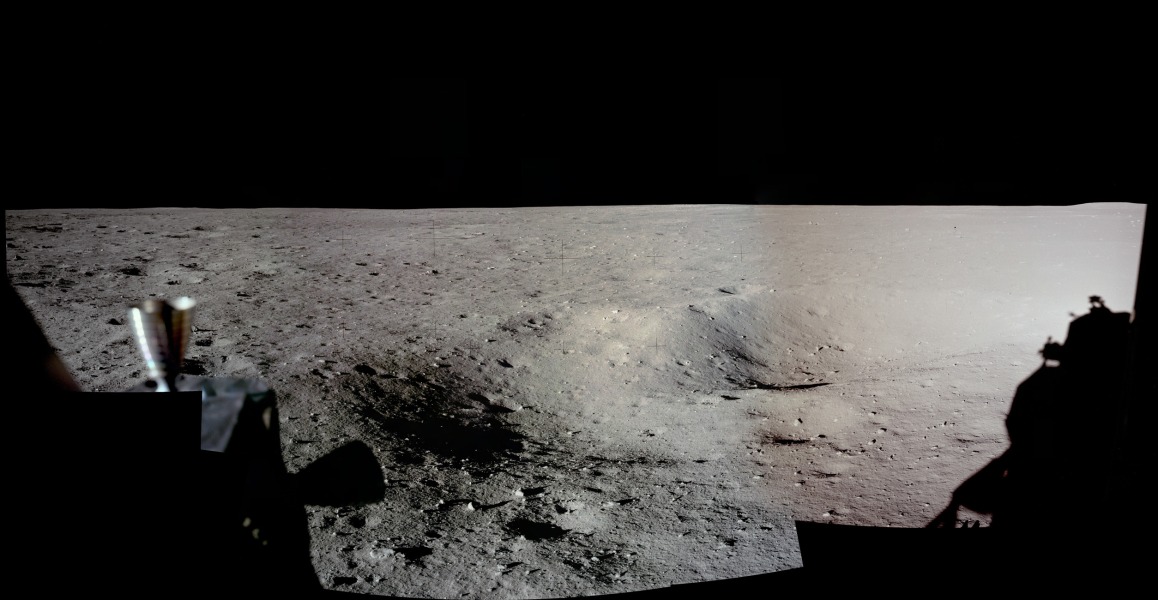

Neil Armstrong, Apollo 11, NASA

Habt ihr kürzlich ein Panorama aus einer anderen Welt gesehen? Dieses Panorama wurde aus hoch aufgelösten Rasterdateien der Original-Filmaufnahmen erstellt, es zeigt die prächtige Einöde am Landeplatz von Apollo 11 im Meer der Ruhe auf dem Mond. Neil Armstrong fotografierte die Bilder, als er kurz nach der Landung am 20. Juli 1969 aus seinem Fenster des Mondlandemoduls Eagle (Adler) blickte.

Das Bild ganz links (AS11-37-5449) ist das erste, das je eine Person auf einer anderen Welt fotografiert hat. Links im Vordergrund Richtung Süden sind Schubdüsen zu sehen, rechts im Westen der Schatten des Adlers. Zum Größenvergleich: Der große, seichte Krater rechts hat einen Durchmesser von etwa 12 Metern.

Die Bilder wurden etwa eineinhalb Stunden nach der Landung durch die Fenster der Mondlandefähre aufgenommen, noch vor dem Ausstieg auf die Mondoberfläche. Sie sollten den Landeplatz dokumentieren, für den Fall, dass eine frühe Abreise nötig wäre.