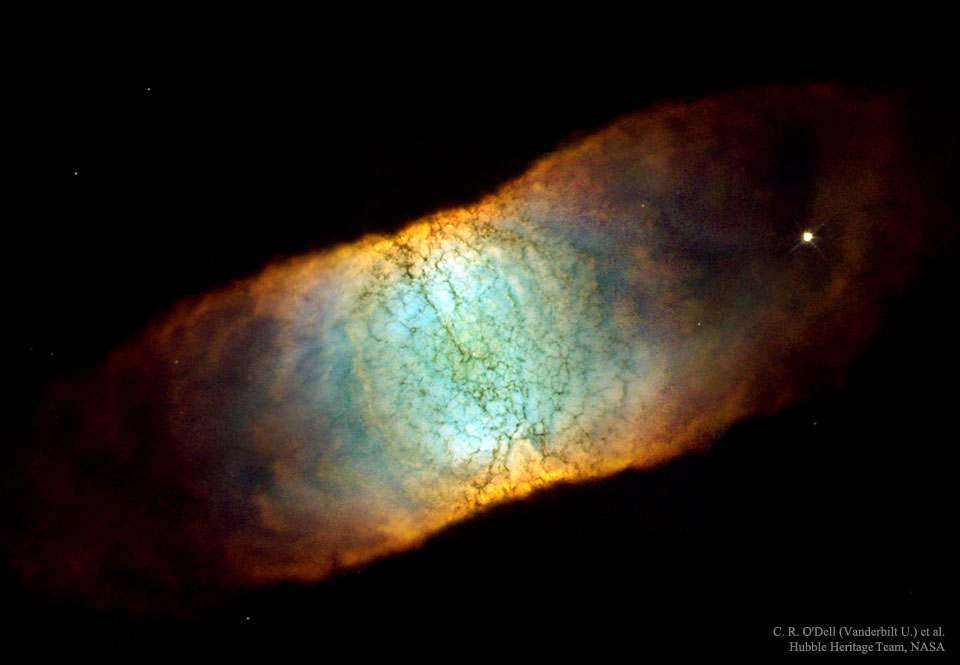

Bildcredit: Röntgen: NASA/CXC/CfA/ M. Markevitch et al.; Gravitationslinsenkarte: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/ D.Clowe et al.; Optisch: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.

Was ist mit dem Geschoßhaufen los? Der massereiche Galaxienhaufen (1E 0657-558) verzerrt Galaxien im Hintergrund durch Gravitationslinsen. Das gilt als starkes Indiz für die führende Theorie, nämlich dass es darin Dunkle Materie gibt.

Doch aktuelle Analysen zeigen, dass es eine weniger beliebte Möglichkeit gibt. Sie geht von veränderlicher Gravitation aus. Das könnte das Spiel der Kräfte im Haufen ohne Dunkle Materie erklären. Diese Möglichkeit bietet auch ein Szenario für die Entstehung, das manche für wahrscheinlicher halten. Beide wissenschaftliche Hypothesen wetteifern um die Erklärung der Beobachtungen. Gibt es nun unsichtbare Materie oder modifizierte Gravitation?

Die Diskussion ist spannend. Sie ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, wie die Existenz Dunkler Materie die Einfachheit der Theorie mit veränderter Gravitation zunichte machen würde. Der Streit um den Geschoßhaufen wird in naher Zukunft wahrscheinlich fortgeführt, wenn es neue Beobachtungen, Analysen und Simulationen mit Computern gibt.

Für das Bild wurden Daten von Hubble, Chandra und Magellan kombiniert. Rot zeigt die Röntgenstrahlung, die von heißem Gas ausgeht. Die vermutete Verteilung der getrennten Dunklen Materie ist blau abgebildet.