Bildcredit und Bildrechte: Rolf Olsen

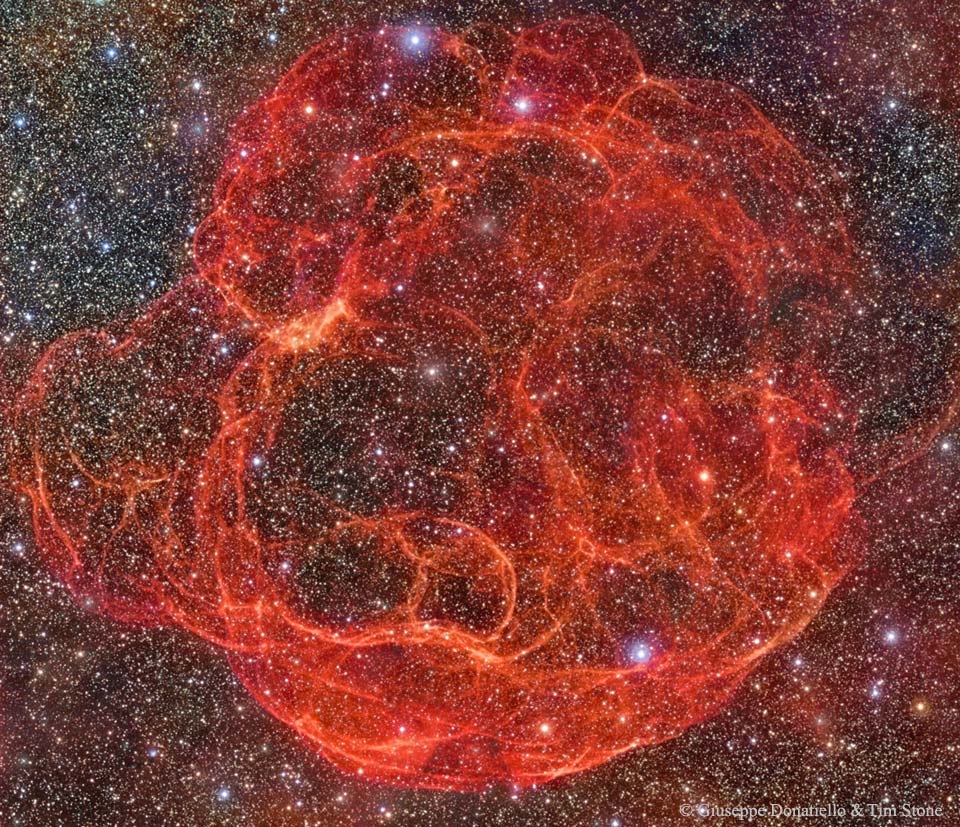

Dieses Bild zeigt den Antlia-Galaxienhaufen. Es ist eindrucksvoll breit und detailreich und mit Galaxien übersät. Der Antlia-Galaxienhaufen ist der Erde am drittnächsten nach Virgo und Fornax. Er ist bekannt für seine Kompaktheit und seinen hohen Anteil an elliptischen Galaxien gegenüber Spiralgalaxen.

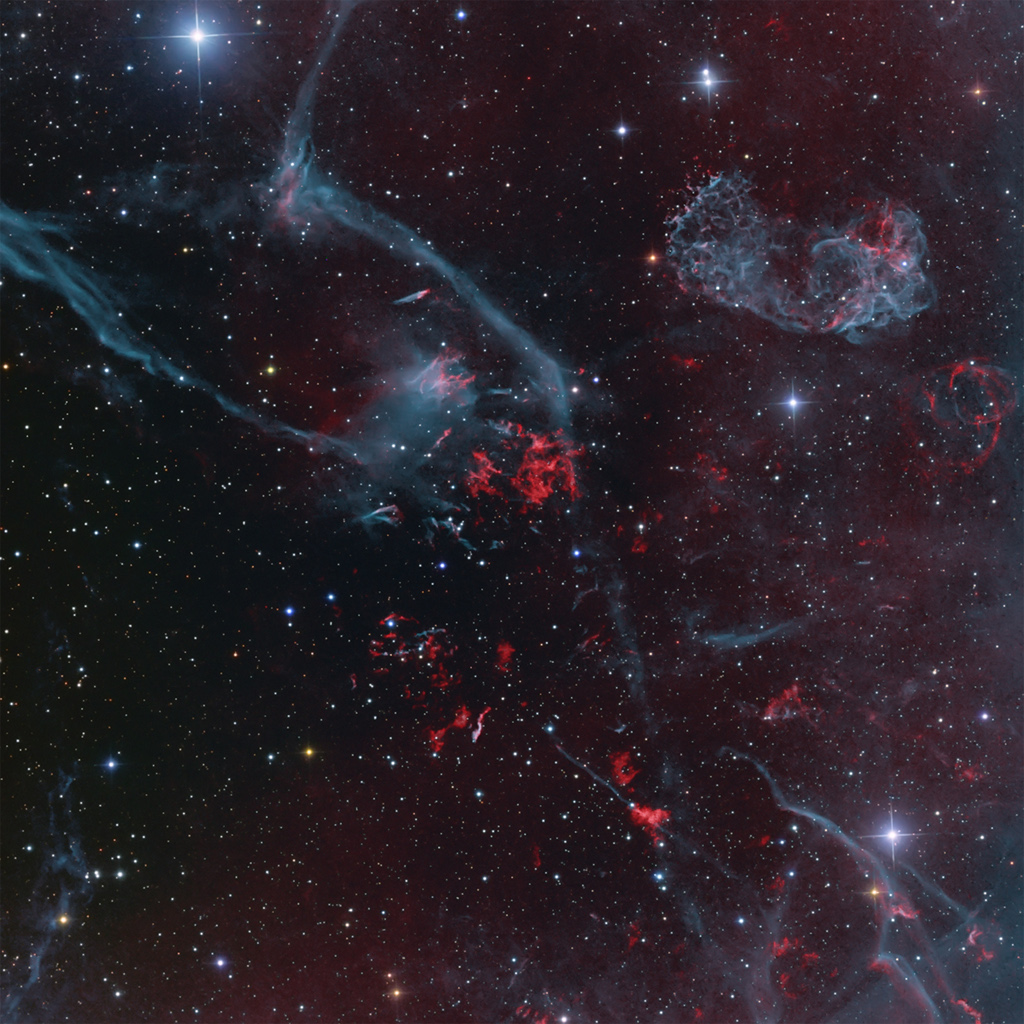

Der Haufen im Sternbild Luftpumpe (Antlia) ist als Abell S0636 katalogisiert. Er ist ungefähr 2 Millionen Lichtjahre groß und 130 Millionen Lichtjahre entfernt. Zwei seiner mehr als 200 galaktischen Mitglieder sind markante Galaxiengruppen. Sie sind unten in der Mitte und links oben. Doch er hat keine einzelne zentrale markante Galaxie. Links ist ein senkrechtes rotes Band aus Gas. Es gehört wahrscheinlich zum Antlia-Supernovaüberrest im Vordergrund, nicht zum Haufen.

Das Kompositbild wurde in Neuseeland fotografiert. Es vereint 150 Stunden Belichtungszeit in einem Zeitraum von sechs Monaten.