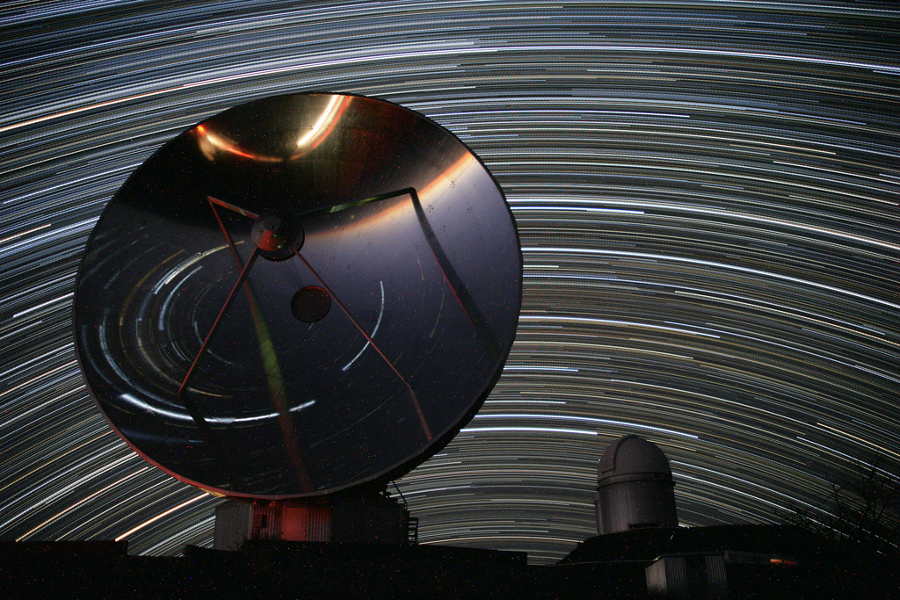

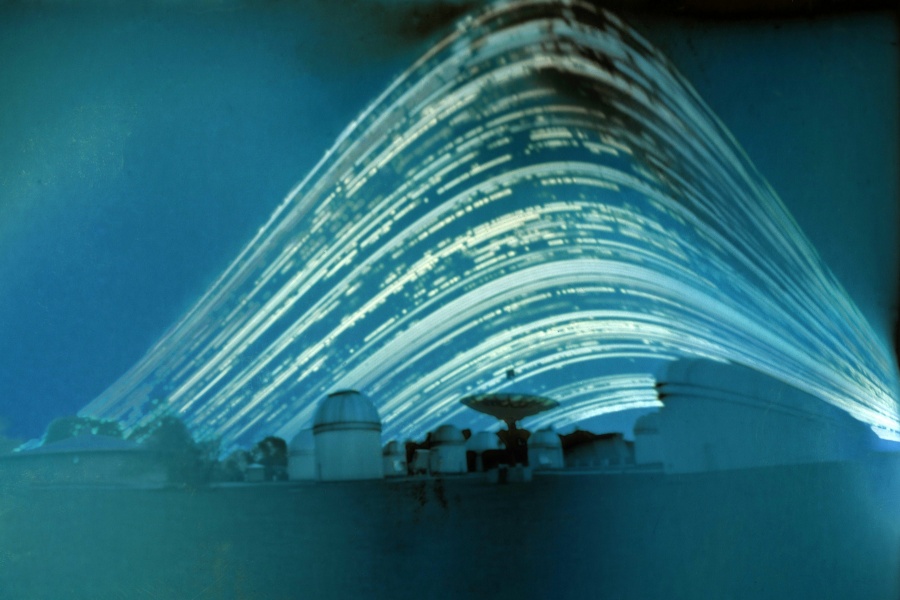

Bildcredit und Bildrechte: Yuri Beletsky (ESO)

Die drei Gestalten haben eine Ähnlichkeit mit R2D2. Doch es sind keine Droiden. Es sind die Gehäuse der 1,8-Meter-Hilfsteleskope (ATs) am Paranal-Observatorium in der chilenischen Atacamawüste. Die ATs dienen der Interferometrie. Mit dieser Technik gelingen zusammen mit den je 8 Meter großen VLT-Einheiten des Observatoriums Beobachtungen mit extrem hoher Auflösung.

Insgesamt sind vier ATs in Betrieb. Jedes AT ist auf einem Transporter montiert, der die Teleskope entlang einer Bahn bewegt. Das erlaubt unterschiedliche Anordnungen mit den größeren Teleskopeinheiten. Für die Interferometrie wird das Licht jedes Teleskops über ein Spiegelsystem in unterirdischen Tunnels zu einem gemeinsamen Brennpunkt geleitet.

Über diesen drei ATs leuchten die Große und die Kleine Magellansche Wolke. Sie sind die weit entfernten Begleitgalaxien unserer Milchstraße. Am klaren, dunklen Südhimmel steigt über dem Horizont das zarte grünliche Nachthimmellicht des Planeten Erde auf.