Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, Chandra; Bearbeitung und Lizenz: Judy Schmidt

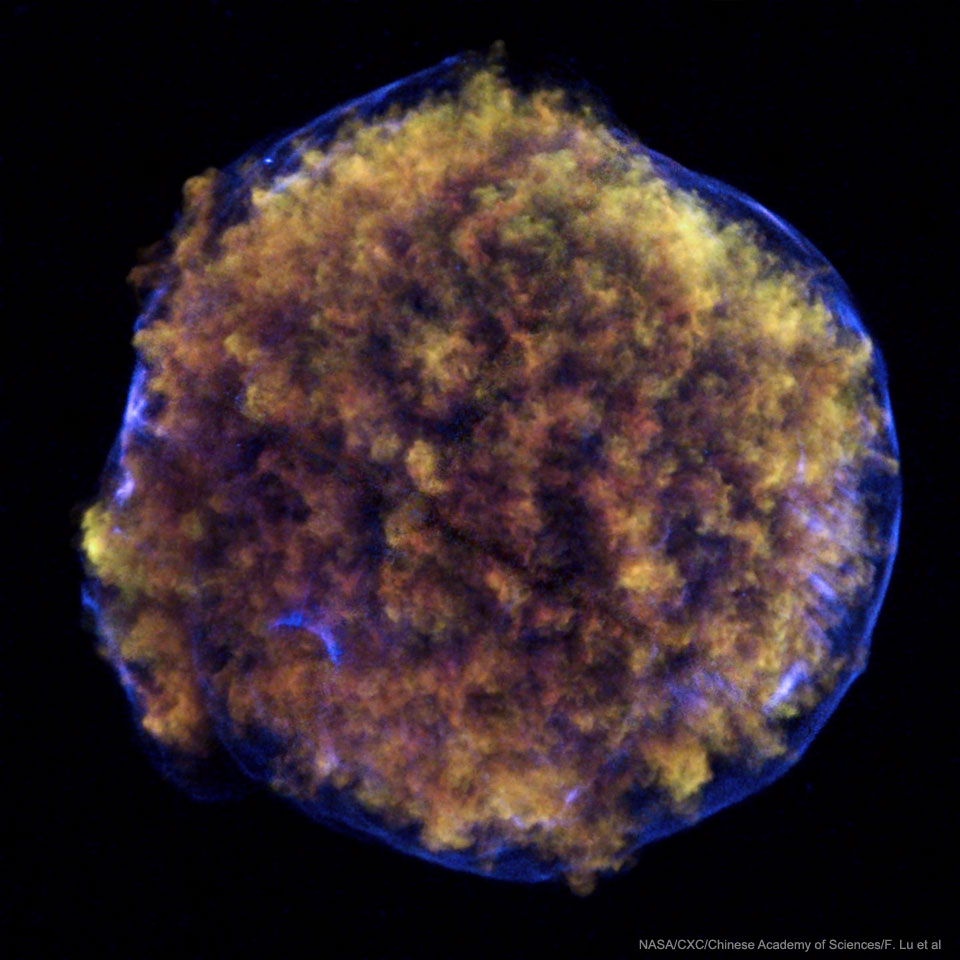

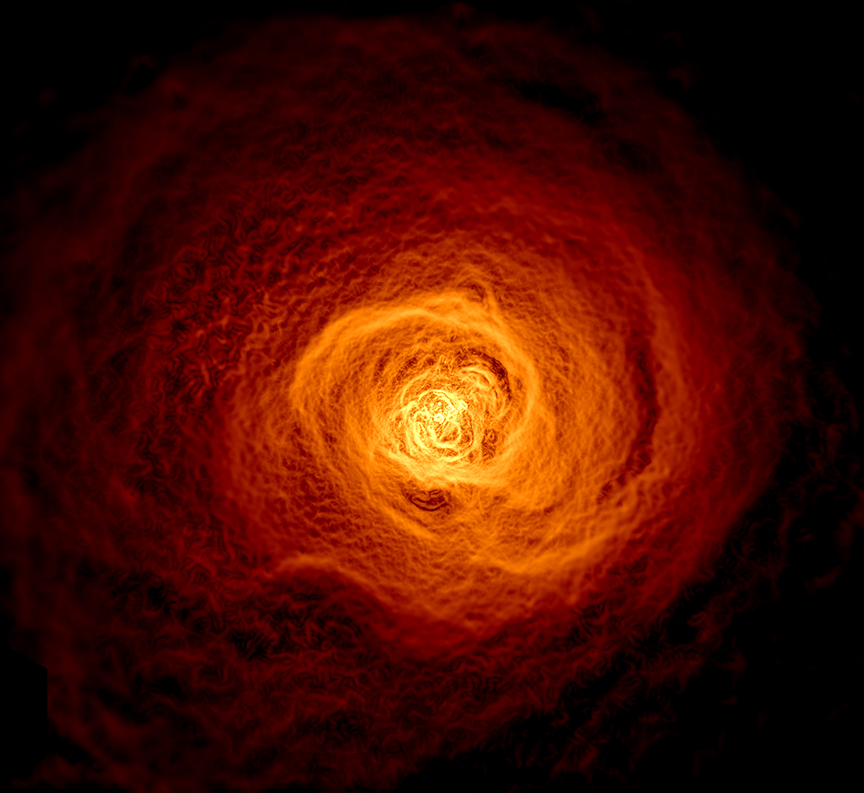

Beschreibung: Was hat diese Supernova zurückgelassen? Vor erst 2000 Jahren erreichte das Licht der Explosion eines massereichen Sterns in der Großen Magellanschen Wolke (GMW) erstmals den Planeten Erde.

Die GMW ist eine nahe galaktische Nachbarin unserer Milchstraße. Man sieht, wie die heftige Explosionsfront auswärts wandert und dabei die umgebenden Gaswolken zerstört oder verdrängt, während relativ dichte Knoten aus Gas und Staub entstehen. Übrig bleibt einer der größten Supernovaüberreste in der LMC: N63A. Viele der zurückbleibenden dichten Knoten wurden komprimiert, sie könnten weiter schrumpfen und neue Sterne bilden. Einige der so entstehenden Sterne könnten wiederum als Supernova explodieren und so den Kreislauf fortführen.

Dieses Bild von N63A ist eine Kombination von Röntgendaten des Weltraumteleskop Chandra und Aufnahmen in sichtbarem Licht von Hubble. Der markante Knoten aus Gas und Staub rechts oben – er wird informell Firefox genannt – leuchtet in sichtbarem Licht sehr hell, während der größere Supernovaüberrest am hellsten in Röntgenlicht leuchtet. N63A misst mehr als 25 Lichtjahre und liegt ungefähr 150.000 Lichtjahre entfernt im südlichen Sternbild Schwertfisch.