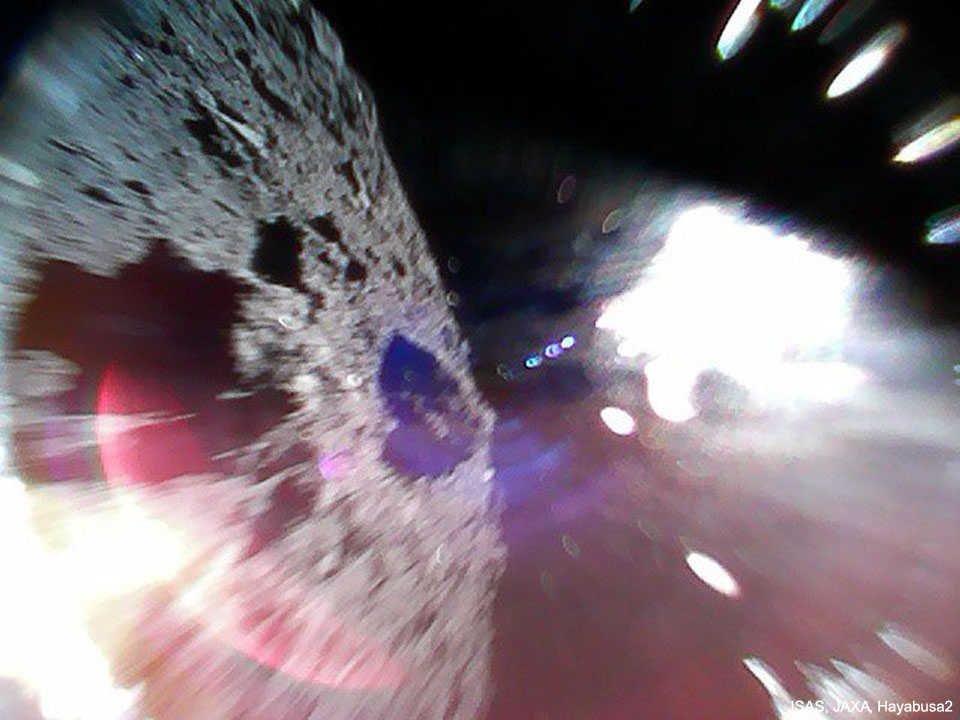

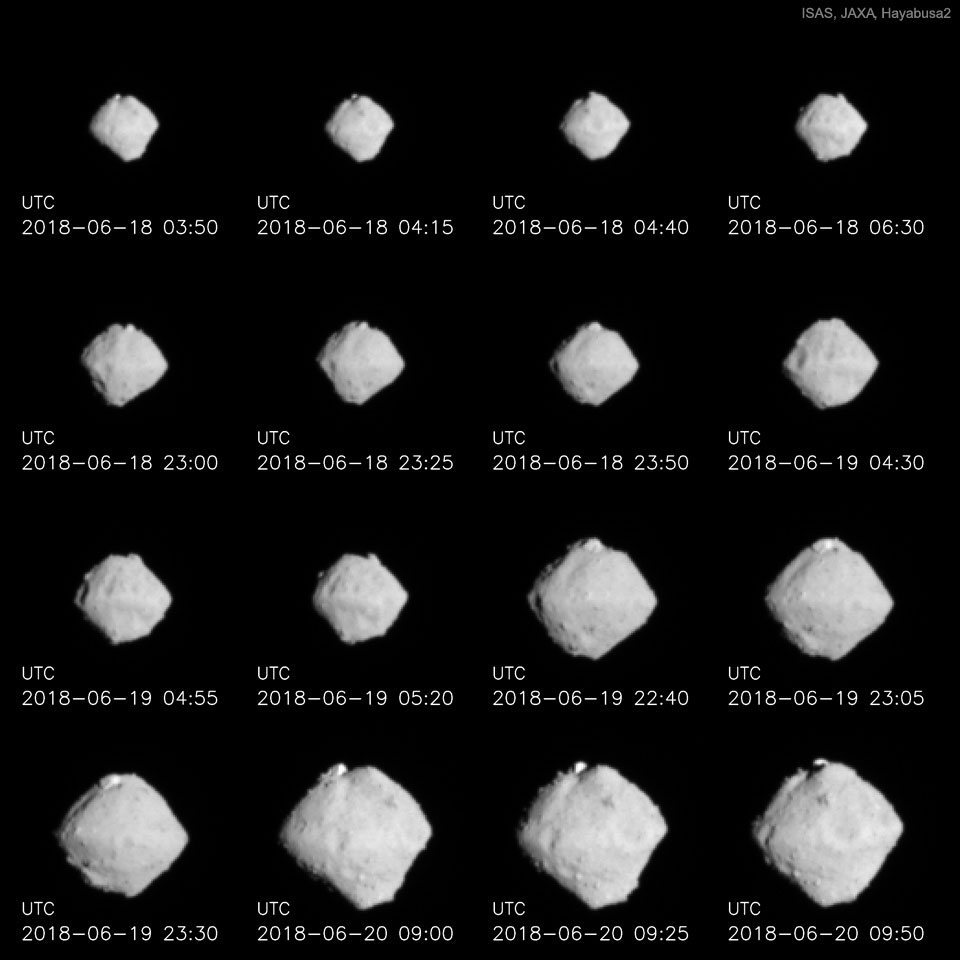

Bildcredit und Bildrechte: ISAS, JAXA, Hayabusa2 Mission

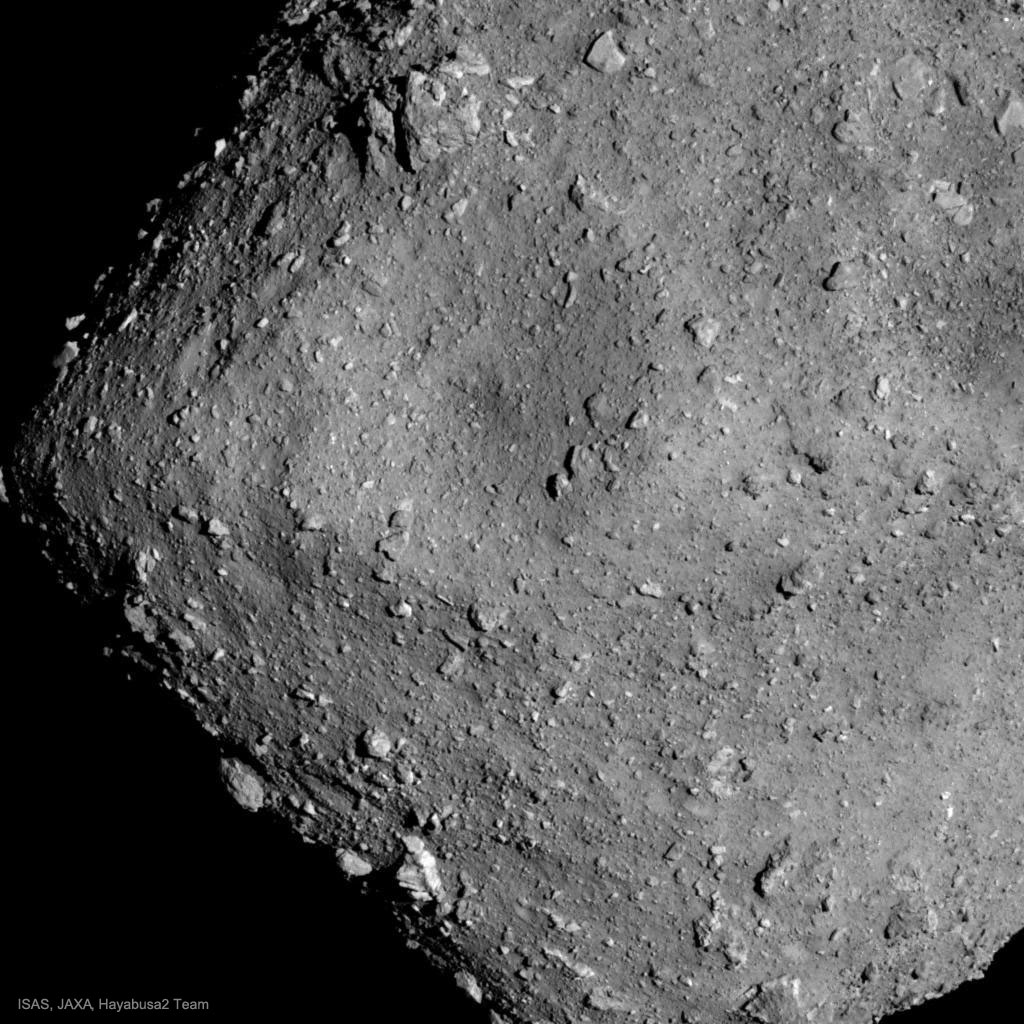

Beschreibung: Auf der Oberfläche des Asteroiden Ryugu hüpfen neuerdings zwei kleine Roboter umher. Die Rover sind jeweils etwa so groß wie eine kleine Bratpfanne. Sie bewegen sich in der geringen Gravitation des etwa einen Kilometer großen 162173 Ryugu, indem sie hüpfen, dann etwa 15 Minuten oben bleiben und meist einige Meter entfernt wieder landen.

Am Samstag schickte der Rover 1A während eines seiner ersten Sprünge ein frühes Bild seiner neuen Heimatwelt (links). Am Freitag löste sich die Landesonde MINERVA-II-1 von ihrem Mutterschiff Hayabusa2, entkoppelte die Rover 1A und 1B und landete dann auf Ryugu. Die Erforschung von Ryugu könnte der Menschheit nicht nur Information über Ryugus Oberfläche und sein Inneres liefern, sondern auch darüber, welche Materialien im frühen Sonnensystem für die Entwicklung von Leben verfügbar waren.

Es ist geplant, zwei weitere hüpfende Rover auszusetzen, und Hayabusa2 selbst soll eine Oberflächenprobe von Ryugu einholen und diese noch vor 2021 für eine genaue Untersuchung zur Erde zurückschicken.