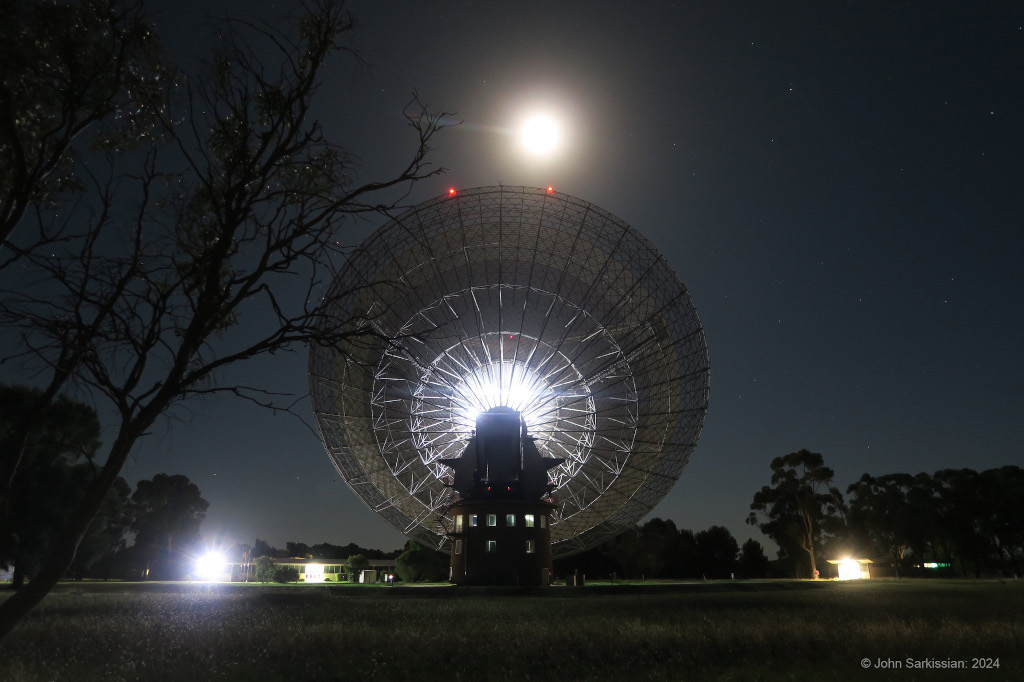

Bildcredit und Bildrechte: John Sarkissian (ATNF Radioteleskop Parkes)

Das Parkes-Radioteleskop in New South Wales, Australien, ist auf diesem Bild auf den fast vollen Mond ausgerichtet. Die 64-Meter-Schüssel ist in Mondlicht getaucht und empfängt schwache Funksignale von Odysseus, nachdem der Landeroboter am 22. Februar etwa 300 Kilometer nördlich des Mondsüdpols gelandet ist. Die Landung von Odysseus ist die erste US-amerikanische Landung auf dem Mond seit der Apollo 17-Mission im Jahr 1972.

Die schräge Ausrichtung von Odysseus auf der Mondoberfläche verhindert, dass dessen hochempfindliche Antenne auf die Erde gerichtet werden kann. Aber die Empfindlichkeit der großen, lenkbaren Parkes-Schüssel hat den Empfang der Daten der Experimente, die von der robotischen Mondlandefähre auf die Mondoberfläche gebracht wurden, erheblich verbessert. Berühmt wurde das Parkes-Radioteleskop natürlich aufgrund der hervorragenden Übertragung von Fernsehbildern vom Mond während der Apollo-11-Mission im Jahr 1969, die es den Bewohnern der Erde ermöglichte, den ersten Mondspaziergang live mitzuverfolgen.