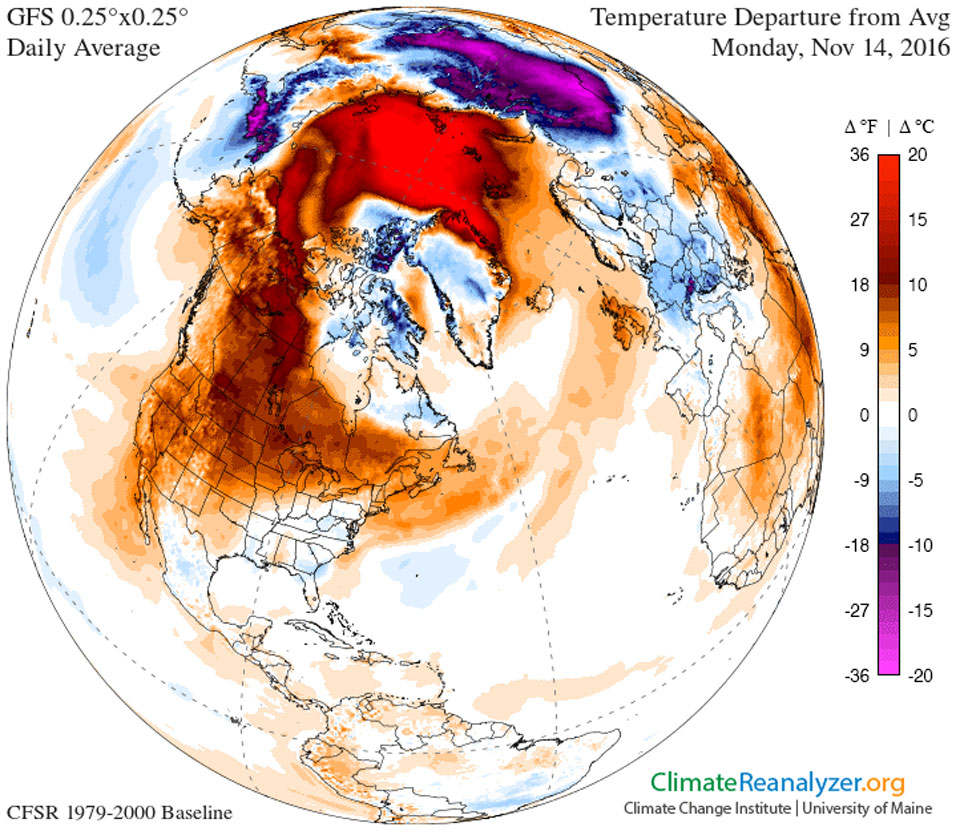

Bildcredit: Climate Reanalyzer, CCI, U. Maine

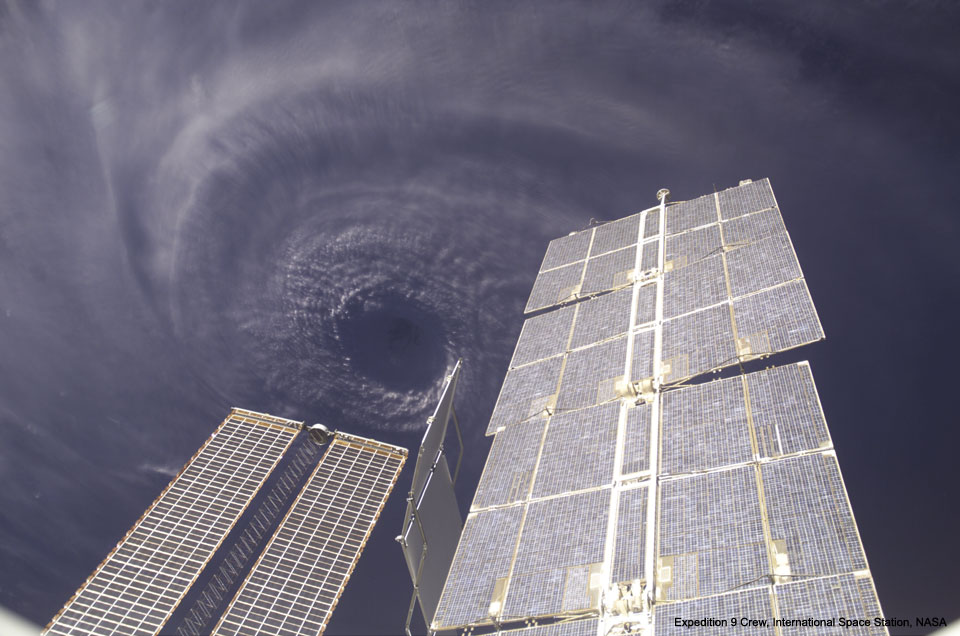

Warum ist es im Norden von Nordamerika so warm? Mitte November ist die mittlere Temperatur normalerweise 30 Grad kälter. In Europa gibt es keine Erwärmung. Ein Faktor ist wohl ein ungewöhnlich großes, stabiles Hochdruckgebiet über Kanada. Es hält die kältere arktische Luft zurück.

Die grundlegende Ursache aller Wettermuster ist komplex. Man vermutet, dass das beständige kanadische antizyklonale Gebiet mit einer ungewöhnlich warmen Temperatur der Meeresoberfläche mitten im Pazifik zusammenhängt. Es ist der El Niño vom letzten Winter. Leute in Nordamerika sollten es genießen, solange es dauert.

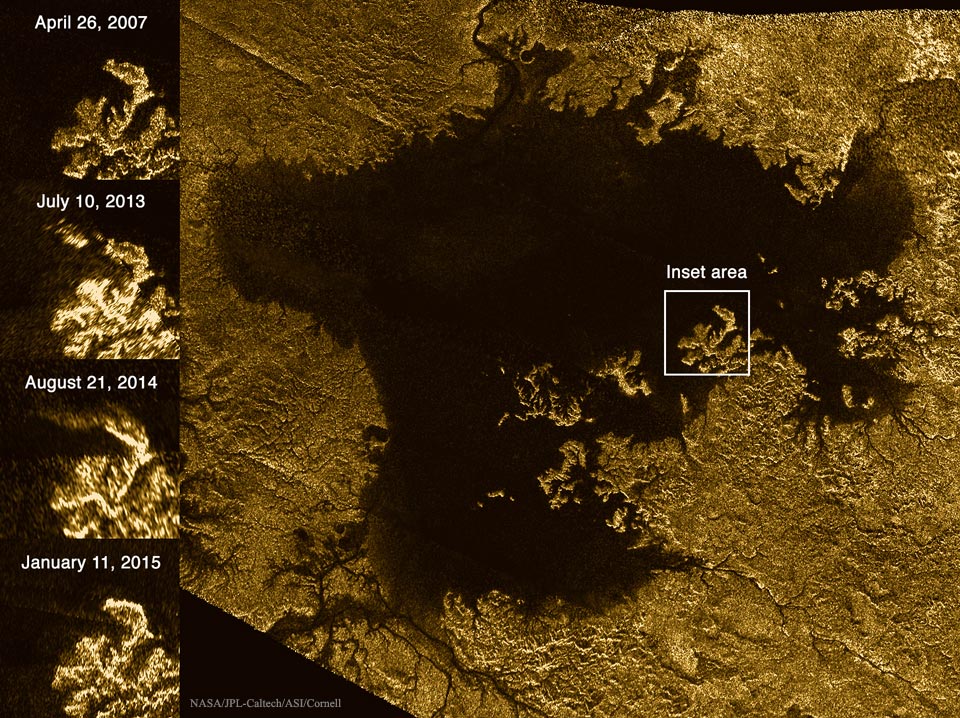

Nun werden unterdurchschnittlich kühle Temperaturen mitten im Pazifik gemessen. La Niña beeinflusst wohl in den nächsten ein bis zwei Wochen die Muster der Winde und Temperaturen von Nordamerika.