Bildcredit und Bildrechte: James A. DeYoung

Stell dir vor, man platziert einen Satelliten auf einer kreisförmigen Bahn, die etwa 42.000 km vom Erdmittelpunkt entfernt ist. Dann umkreist dieser Satellit in 24 Stunden einmal die Erde. Das ist gleich lang wie die Erdrotation. Daher nennt man diese Bahn den geosynchronen Orbit. Wenn diese Bahn außerdem in der Ebene des Äquators liegt, hängt der Satellit im geostationären Orbit am Himmel immer über demselben Ort auf der Erde.

Schon in den 1940er-Jahren vermutete der Visionär Arthur C. Clarke, dass man in Zukunft geosynchrone Umlaufbahnen für Kommunikations- und Wettersatelliten nützt. Diese Satelliten kennen Leute, die den Sternenhimmel fotografieren, nur zu gut.

Wenn man Bilder des Nachthimmels aufnimmt, folgen Teleskope meist den Sternen. Dabei gabeln sie auch geostationäre Satelliten auf. Sie schimmern im Sonnenlicht, das hoch über der Erdoberfläche leuchtet. Die die Satelliten bewegen sich zusammen mit der rotierenden Erde vor dem Hintergrund der Sterne. Dabei ziehen sie Spuren, die scheinbar eine Autobahn in der Landschaft des Himmels bilden.

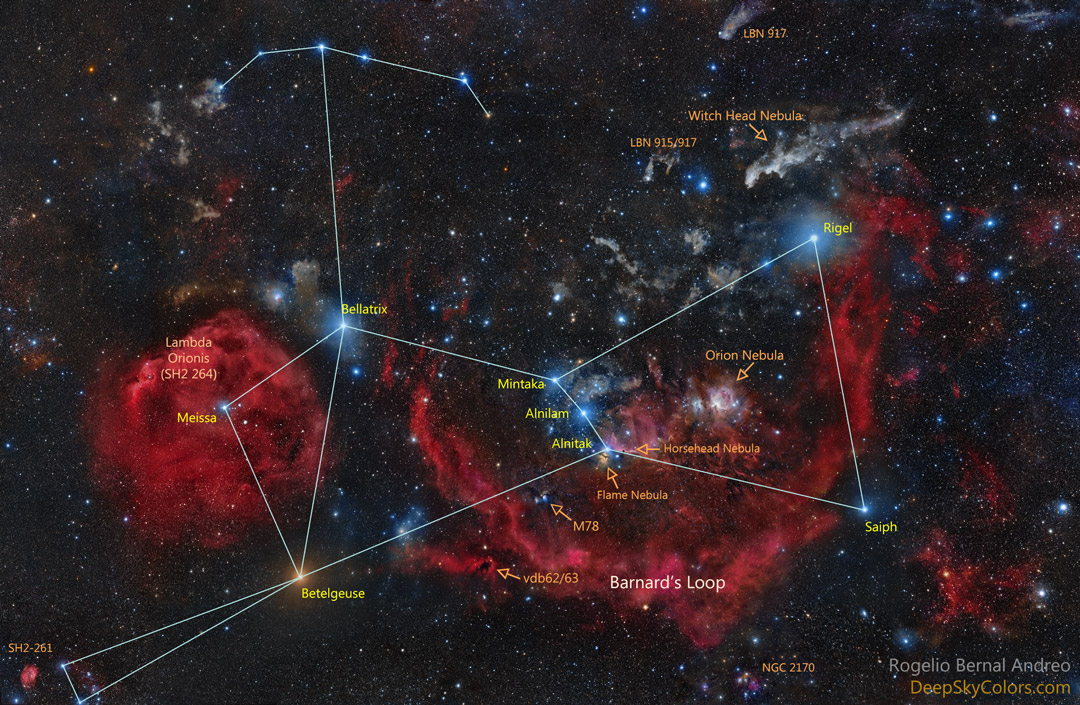

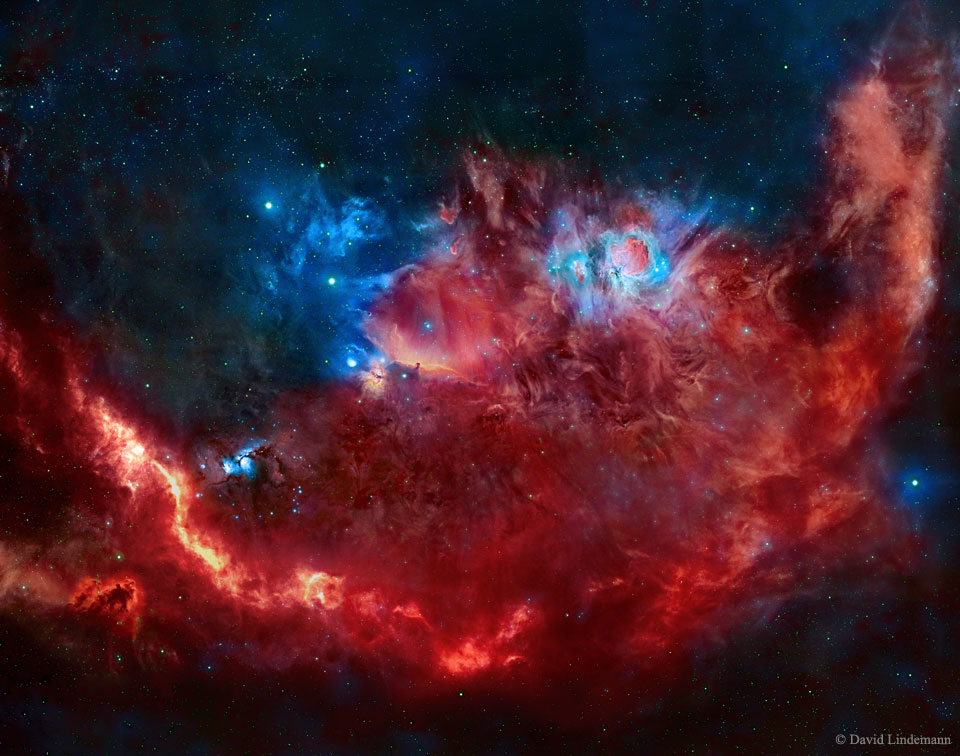

Ein Video von letztem Monat zeigt dieses Phänomen. Man sieht, wie mehrere Satelliten im geosynchronen Orbit über den berühmten Orionnebel wandern.