Bildcredit und Bildrechte: Yuri Beletsky (Las-Campanas-Observatorium, Carnegie-Institut)

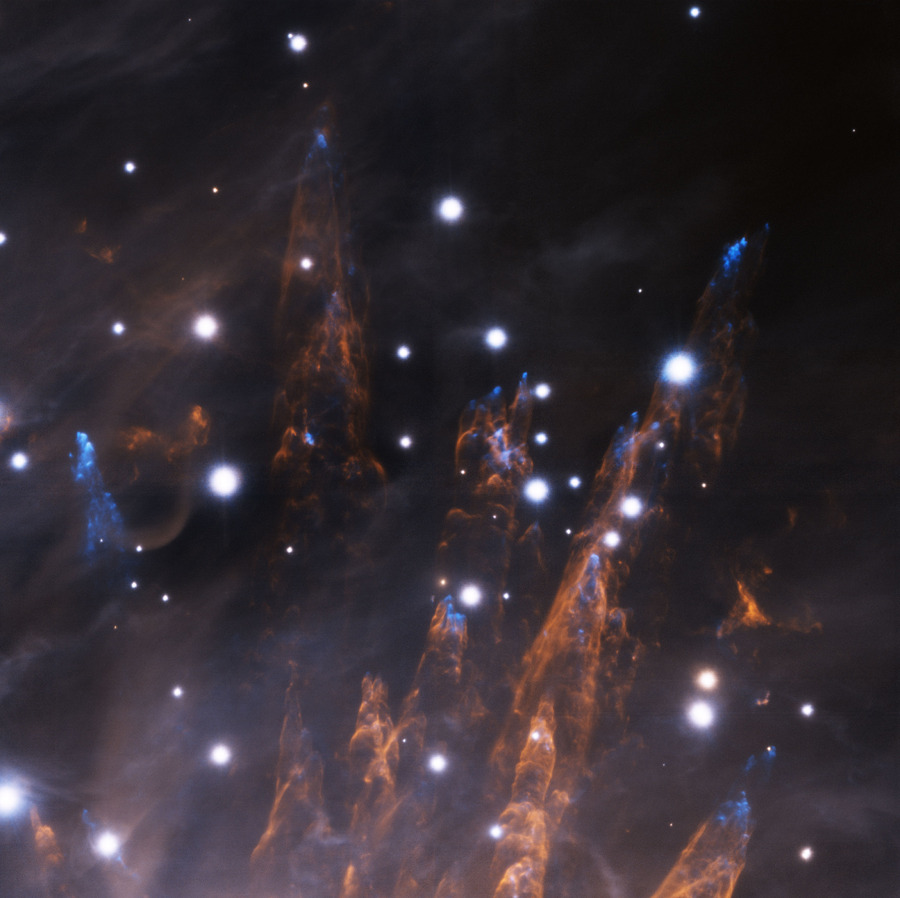

Der jährliche Meteorstrom der Geminiden regnete in den letzten Wochen von einem Radianten im Sternbild Zwillinge auf den Planeten Erde. Diese Himmelslandschaft wurde in der Nacht von 13. auf 14. Dezember fotografiert. Das war etwa zum Höhepunkt des Stroms. Das Bild zeigt die Sternschnuppen der Geminiden am dunklen Himmel über dem chilenischen Las-Campanas-Observatorium. Das Kompositbild wurde 4 Stunden belichtet.

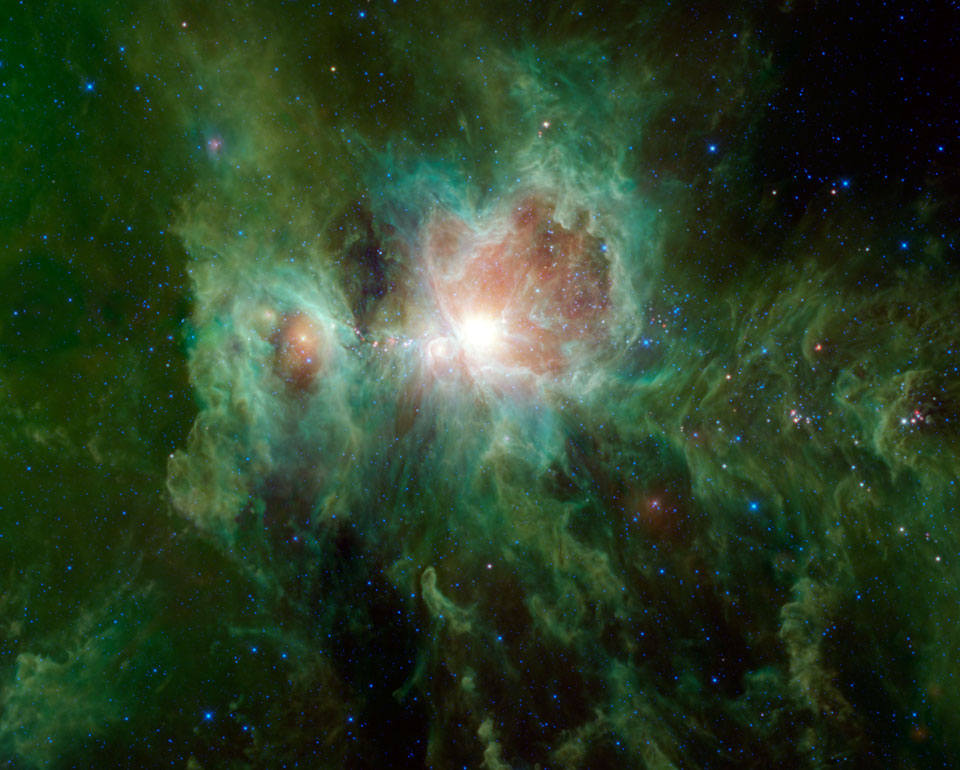

Im Vordergrund stehen das 2,5-Meter-du-Pont-Teleskop und das 1-Meter-SWOPE-Teleskop. Am Himmel leuchtet hinter den Meteoren der Planet Jupiter. Er ist der hellste Punkt nahe der Bildmitte. Das Zentralband unserer Milchstraße verläuft links senkrecht durchs Bild. Ganz links ist der rötliche Orionnebel. Die Meteore der Geminiden sind Staub aus der in der Bahn des aktiven Asteroiden 3200 Phaethon. Sie treten mit etwa 22 Kilometern pro Sekunde in die Atmosphäre ein.

Kostenloser Vortrag: APOD-Herausgeber am 3. Jänner in New York City