Illustrationscredit und -rechte: Universe2go.com

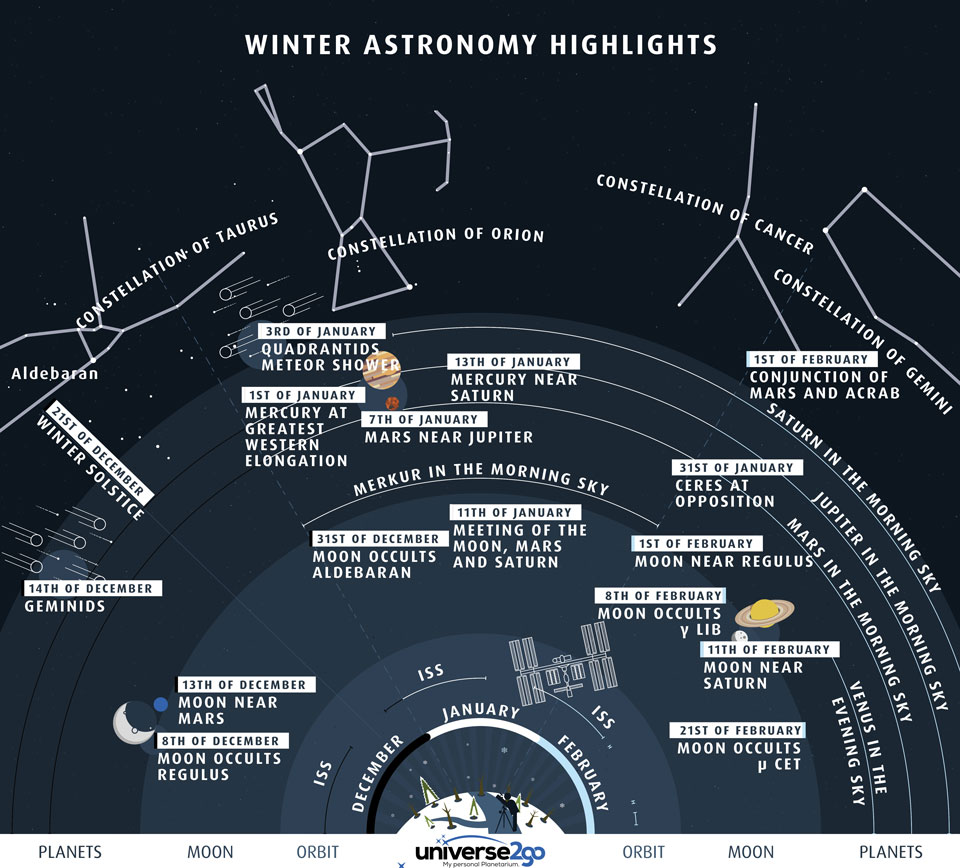

Was passiert diesen Winter am Himmel? Diese Grafik zeigt einige Höhepunkte für die Nordhalbkugel der Erde. Sie ist eine Art Ziffernblatt, das unten zentriert ist. Frühe Ereignisse am Winterhimmel sind links aufgefächert, späte Winterereignisse rechts. Objekte, die der Erde relativ nahe sind, liegen näher an der Gestalt mit Teleskop unten in der Mitte. Doch fast alles, was hier gezeigt ist, sieht man ohne Teleskop.

Ein Höhepunkt am Winterhimmel ist der Meteorstrom der Geminiden. Er erreicht diese Woche seinen Höhepunkt. Am Abendhimmel stehen das auffällige Sternbild Orion und viele Planeten. Sie gehen im Februar vor der Sonne auf. Wie zu jeder Jahreszeit zieht manchmal die Internationale Raumstation ISS über den Himmel. Man sieht sie, wenn man weiß, wann und wo man sie suchen muss.