Bildcredit: NASA, ESA, Hubble-Vermächtnis-Team (STScI / AURA)

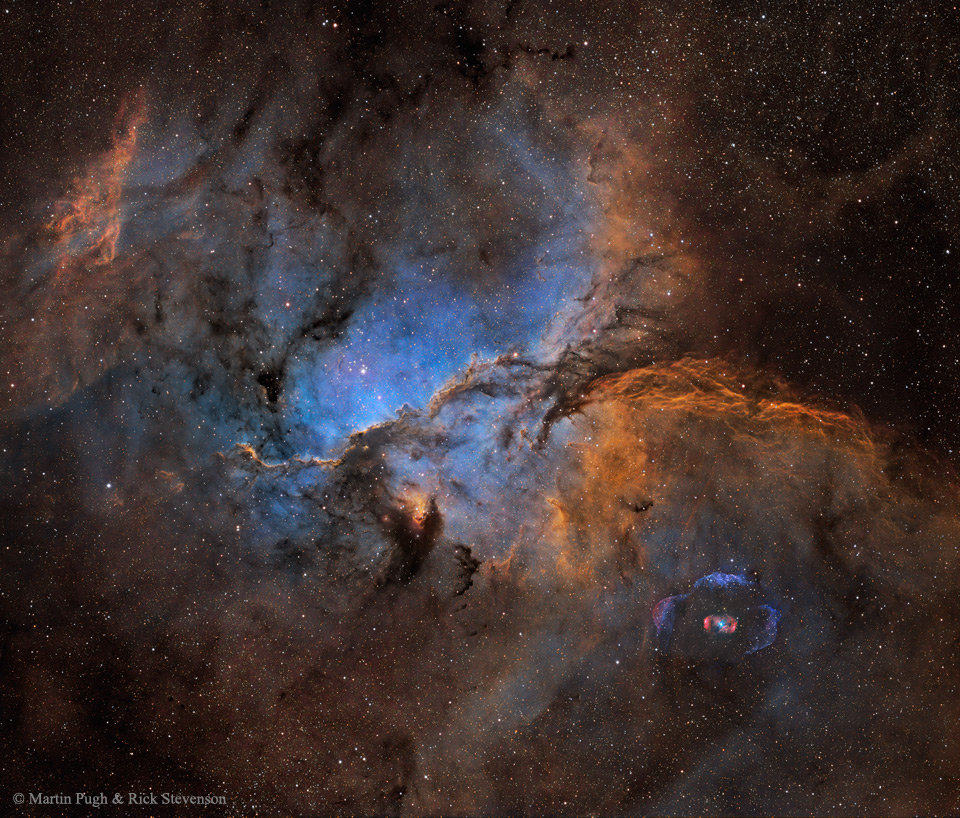

Ein massereicher Stern bläst mit seinem Wind diese interstellare Erscheinung. Die überraschend vertraute Form ist 7 Lichtjahre groß. Katalogisiert ist sie als NGC 7635. Man kennt sie auch als Blasennebel. Sie wirkt sehr zart. Doch es gibt Hinweise, dass hier gewaltsame Prozesse ablaufen.

Links über dem Zentrum der Blase leuchtet ein heißer O-Stern. Er ist mehrere Hunderttausend Mal leuchtstärker und etwa 45 Mal massereicher als die Sonne. Der heftige Sternwind und die intensive Strahlung des Sterns sprengten die Struktur aus leuchtendem Gas in die dichtere Molekülwolke, die ihn umgibt.

Der faszinierende Blasennebel und der damit verbundene Wolkenkomplex sind ungefähr 7100 Lichtjahre entfernt. Sie liegen im stolzen Sternbild Kassiopeia. Das Bild der kosmischen Blase ist ein Komposit aus Daten des Weltraumteleskops Hubble. Es wurde 2016 zum 26. Jahrestag von Hubbles Start veröffentlicht.

Heute ist Tag der Erde