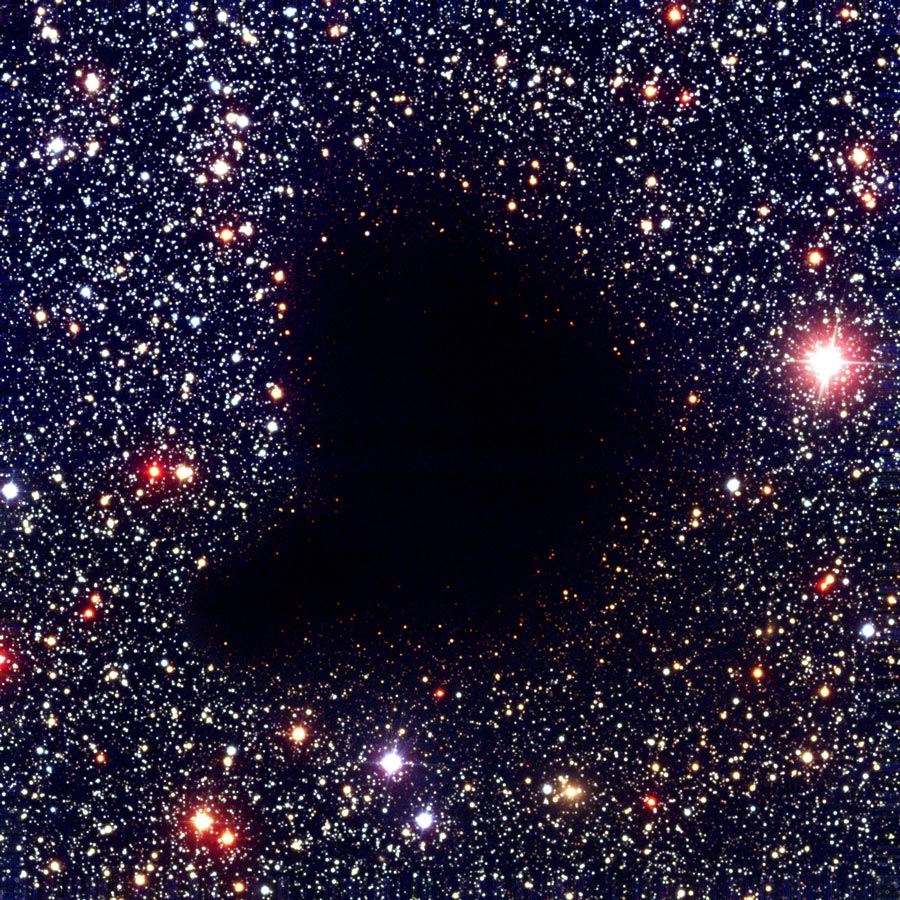

Credit: NASA, ESA, et al. und das Hubble-Vermächtnis-Team (STScI/AURA); Danksagung: M. Livio (STScI) und N. Smith (UC Berkeley)

Beschreibung: Welche dunklen Formen lauern in den Schleiern des Carinanebels? Diese bedrohlichen Figuren sind in Wirklichkeit Molekülwolken – Knoten aus molekularem Gas und Staub, die so dick sind, dass sie undurchsichtig wurden. Diese Wolken sind jedoch viel dünner als die Erdatmosphäre.

Das oben gezeigte Bild ist Ausschnitt eines größeren Bildes, es zeigt einen Teil des Carinanebels, der noch nie zuvor so detailreich abgebildet wurde. Im Bildausschnitt befinden sich besonders markante, dunkle Molekülwolken. Der Himmelsbereich wurde vor kurzem erneut aufgenommen und – basierend auf Licht, das von Sauerstoff abgestrahlt wird – neu eingefärbt.

Der ganze Carinanebel ist breiter als 300 Lichtjahre, er ist etwa 7500 Lichtjahre entfernt und befindet sich im Sternbild Schiffskiel (Carina). NGC 3372 ist als der große Carinanebel bekannt, er enthält massereiche Sterne und veränderliche Nebel. Eta Carinae, der energiereichste Stern im Nebel, war in den 1830er-Jahren einer der hellsten Sterne am Himmel, verblasste dann aber drastisch. Es sind auch kommentierte, vergrößerbare Weitwinkelversionen des gesamten Bildkomposits verfügbar.