Bildcredit und Bildrechte: Mike Selby

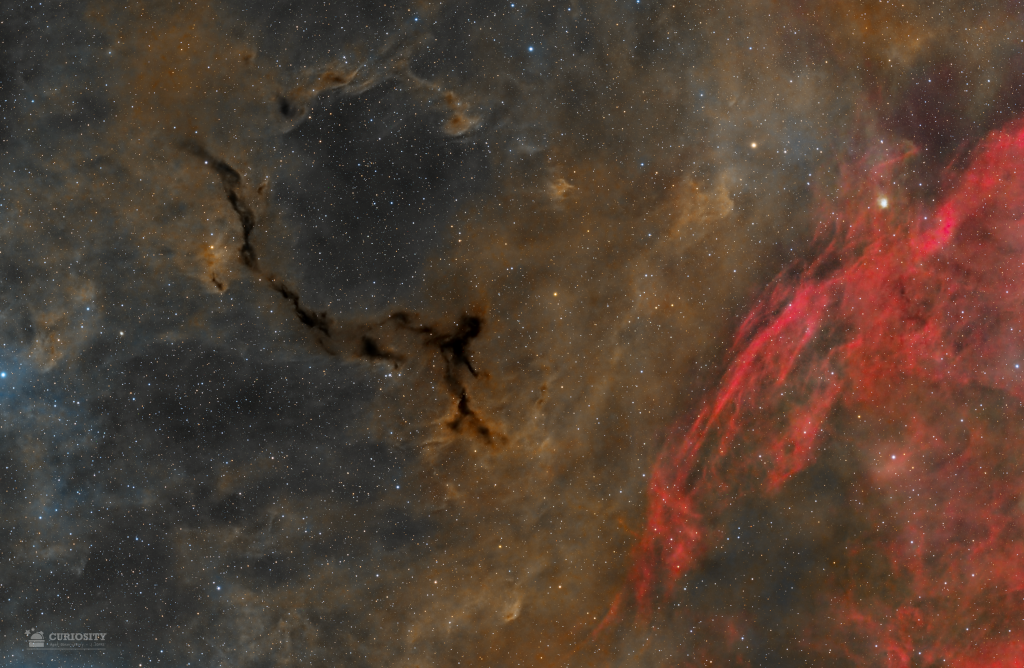

Der Wasserfall-Nebel wird offiziell als Herbig-Haro 222 bezeichnet. Er liegt im Gebiet von NGC 1999 im großen Orion-Molekülwolkenkomplex. Wie er entstanden ist, wird nach wie vor erforscht. Die längliche Gaswolke reicht über zehn Lichtjahre. Sie erinnert an einen hohen Wasserfall auf der Erde.

Neueste Beobachtungen zeigen, dass HH-222 wahrscheinlich eine gewaltige, gasförmige Bugwelle ist, ähnlich wie eine Wasserwelle vor dem Bug eines schnellen Schiffs. Der Ursprung dieser Stoßwelle ist vermutlich ein Strahl, der aus dem Mehrfach-Sternsystem V380 Orionis strömt. Das Sternsystem liegt links außerhalb des Bildes. Das Gas fließt also nicht den Wasserfall entlang. Stattdessen bewegt sich die ganze Struktur im Bild nach rechts oben.

Der Wasserfall-Nebel ist etwa 1500 Lichtjahre entfernt und liegt im Sternbild Orion. Diese Aufnahme entstand zu Beginn des Monats am El-Sauce-Observatorium in Chile.

Knobelspiel: Astronomie-Puzzle des Tages