Bildcredit und Bildrechte: Timothy Martin

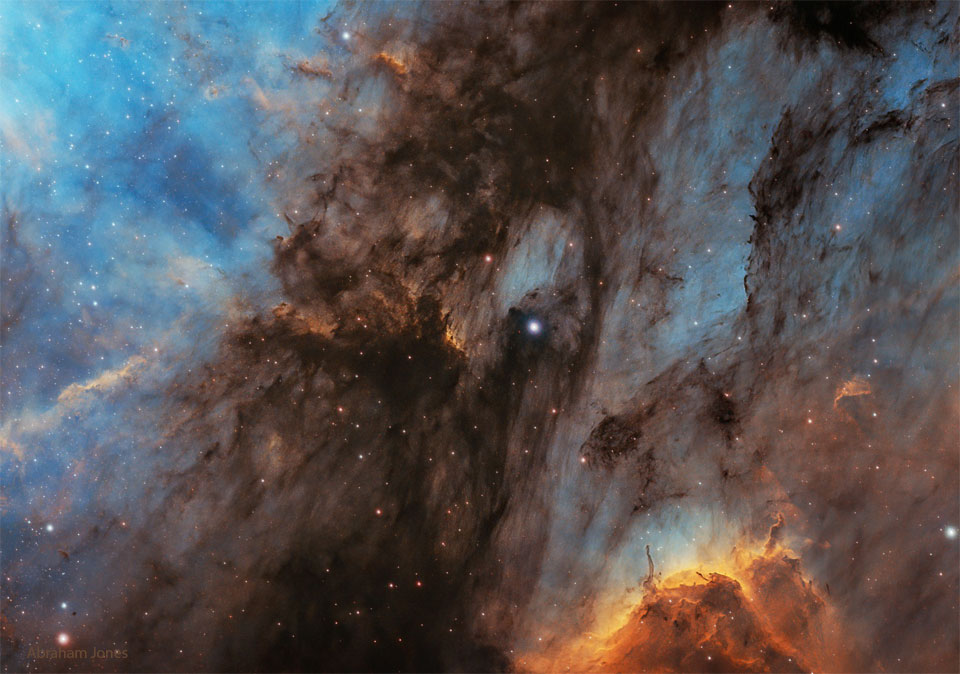

Der Hainebel – kein Gewässer dieser Erde wäre groß genug, ihn zu beherbergen. Diese räuberische Erscheinung stellt jedoch keine Gefahr für uns dar, da sie nur aus Gas und Staub besteht.

Der dunkle Staub erinnert etwas an Zigarettenrauch, er ist aber in den kühlen Atmosphären von Riesensternen entstanden. Das von ihnen ausgestoßene Gas wird meist Teil einer neuen Gas- und Staubwolke. Die Gravitation in diesen Wolken verdichtet das Material und lässt neue massereiche Sterne entstehen.

Deren energiereiches Licht und die schnellen Sternenwinde meißeln regelrecht die faszinierendsten Gebilde in ihre Entstehungswolke. Die dabei erzeugte Hitze verdampft die trüben Molekülwolken, verteilt den Wasserstoff in der Umgebung und lässt ihn rot leuchten. Wenn die Molekülwolken nach und nach zerfallen, erkennen wir Menschen vertraute Formen in diesen prächtigen Wolken – ganz so, wie wir es mit den irdischen Wolken machen.

Gemeinsam mit den kleineren Staubnebeln Van den Bergh 149 und 150 erstreckt sich der auch als LDN 1235 bekannte Hainebel über etwa 15 Lichtjahre. Er ist in einer Entfernung von ungefähr 650 Lichtjahren im Sternbild Kepheus, dem König des einstigen Aithiopia, zu finden.