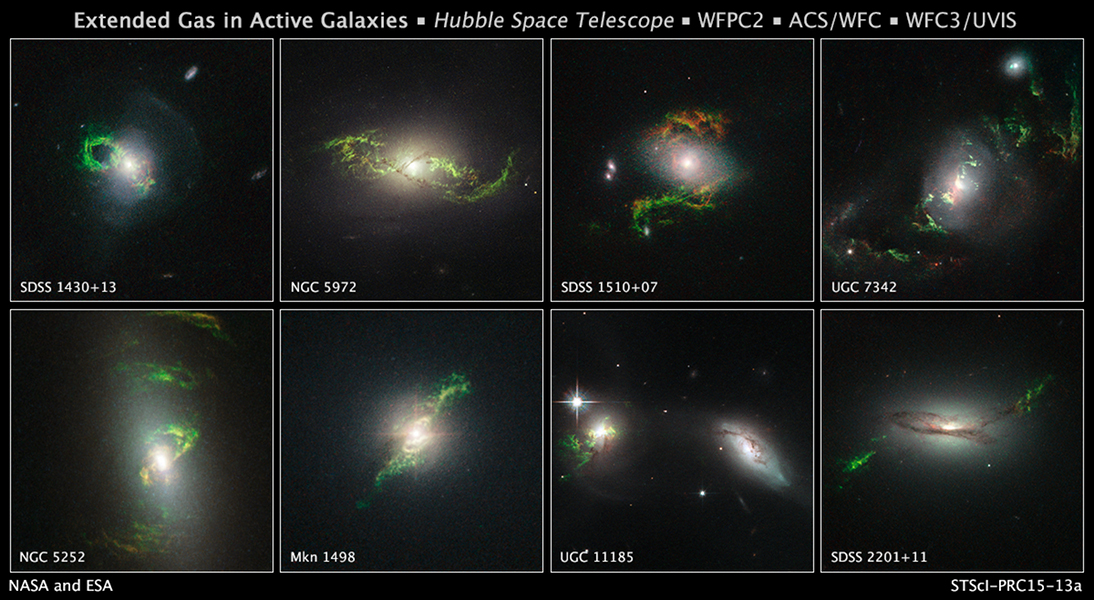

Bildcredit: NASA, ESA, William Keel (Univ. Alabama)

Hannys rätselhaftes Voorwerp, niederländisch für „Hannys Objekt“, ist wirklich gewaltig. Es ist etwa so groß wie unserer Milchstraße und leuchtet stark im grünlichen Licht, das ionisierte Sauerstoffatome abstrahlen. Vermutlich ist es ein Gezeitenschweif. Er besteht aus Materie, die bei einer urzeitlichen Galaxienverschmelzung übrig blieb. Das Material wurde beim Ausbruch eines Quasars im Zentrum der fernen Spiralgalaxie IC 2497 beleuchtet und ionisiert.

2007 entdeckte die niederländische Lehrerin Hanny van Arkel das Objekt. Sie nahm online am Galaxy-Zoo-Projekt teil. Der spannende Fund führte zur Suche und Entdeckung von acht weiteren gespenstisch grünlichen kosmischen Gebilden. Alle acht Voorwerpjes (Objekte) wurden vom Weltraumteleskop Hubble auf diesen Bildfeldern abgebildet. Sie treten in der Nähe von Galaxien auf, die energiereiche Kerne besitzen.

Die Voorwerpjes liegen weit außerhalb der Galaxie, zu denen sie gehören. Sie sind wahrscheinlich die Echos der Aktivität von Quasaren. Das bedeutet, sie werden nur dann erhellt, wenn sie vom Licht eines Quasarausbruchs im Kern erreicht werden. Zehntausende Jahre nach dem Abklingen des Quasarausbruchs verblassen auch die Voorwerpjes.

Vielleicht löst auch die bevorstehende Verschmelzung unserer Milchstraße mit der Andromedagalaxie die Entstehung eines Quasars aus. Er würde dann die künftige Version eines von Hannys Voorwerpjes in einer fernen Zukunft beleuchten.