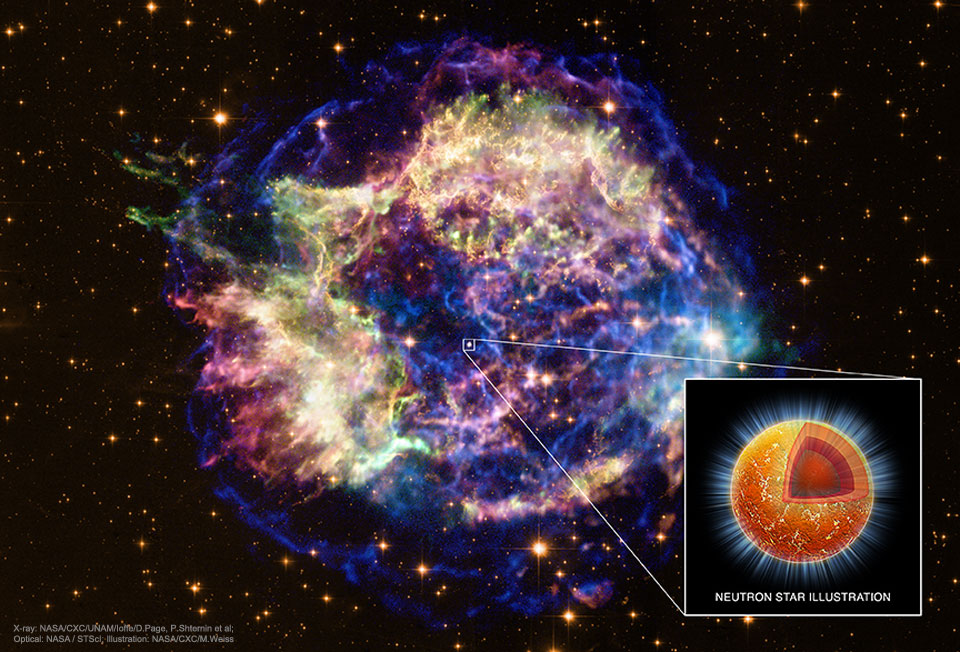

Bildcredit: Röntgen: NASA/CXC/UNAM/Ioffe/D.Page, P. Shternin et al; Optisch: NASA/STScI; Illustration: NASA/CXC/M. Weiss

Die helle Quelle in der Mitte ist ein Neutronenstern. Das ist der unglaublich dichte, kollabierte Rest eines Sternkerns mit viel Masse. Der Supernovaüberrest Cassiopeia A (Cas A) umgibt ihn. Er ist angenehme 11.000 Lichtjahre entfernt.

Cas A ist die finale Explosion eines massereichen Sterns. Das Licht der Supernova erreichte die Erde erstmals vor etwa 350 Jahren. Die Trümmerwolke dehnt sich aus, sie ist etwa 15 Lichtjahre groß. Das Bildkomposit entstand Röntgendaten und optischen Aufnahmen.

Der Neutronenstern in Cas A kühlt ab. Er ist aber noch so heiß, dass er Röntgenlicht abstrahlt. Jahrelange Beobachtungen mit dem Röntgenteleskop Chandra im Erdorbit zeigen, dass der Neutronenstern rasch abkühlt. Das geschieht so schnell, dass man vermutet, dass ein großer Teil vom Kern des Neutronensterns eine reibungsfreie Supraflüssigkeit aus Neutronen bildet. Chandras Beobachtungen sind die ersten Hinweise auf diesen seltsamen Zustand der Neutronenmaterie.