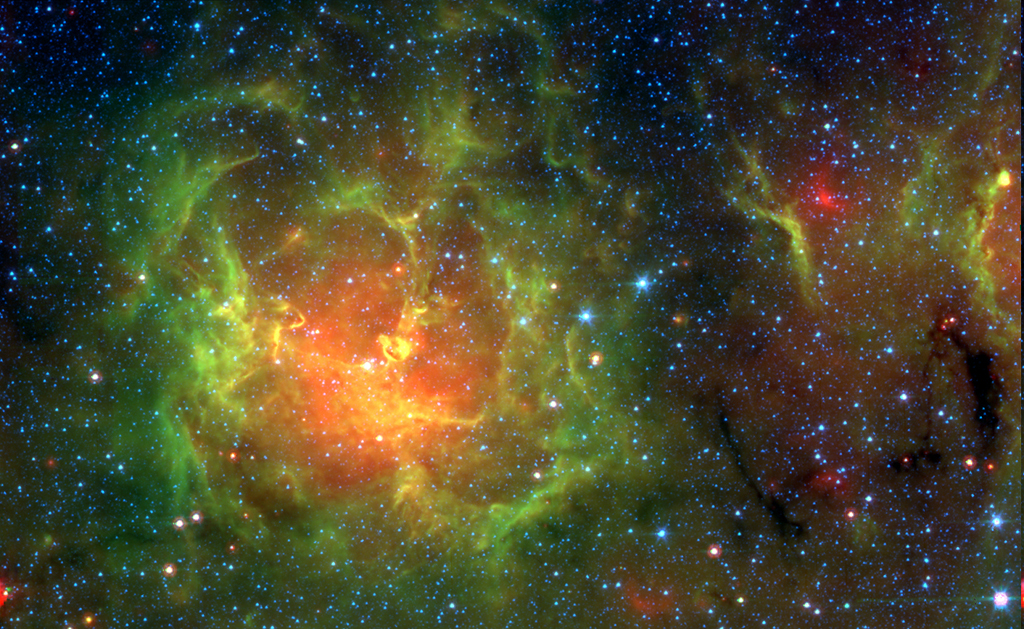

Bildcredit: NASA, ESA, Hubble, HLA; Bearbeitung: Luis Romero

Beschreibung: Im Adlernebel entstehen neue Sterne, indem sie durch die Schwerkraft in Säulen aus dichtem Gas und Staub kontrahieren. Durch die intensive Strahlung dieser neu entstandenen hellen Sterne verdampft die Materie, die sie umgibt.

Dieses Bild wurde mit dem Weltraumteleskop Hubble in nahem Infrarotlicht aufgenommen. Es erlaubt den Betrachter:innen, durch einen Großteil des dichten Staubs, der die Säulen in sichtbarem Licht undurchsichtig macht, hindurchzublicken.

Die riesigen Strukturen sind Lichtjahre lang und werden landläufig Säulen der Schöpfung genannt. Der Adlernebel ist mit dem offenen Sternhaufen M16 verbunden, beide sind ungefähr 6500 Lichtjahre entfernt. Er liegt in einem nebelreichen Teil des Himmels. Für kleine Teleskope ist er ein leichtes Ziel im geteilten Sternbild Schwanz der Schlange (Serpens Cauda).